- ひざ関節

- 再生治療

加齢による半月板損傷のリスク|膝の痛みの治療法ややってはいけないことを解説

「年齢とともに膝の痛みや動かしづらさを感じるようになった」

年齢を重ねるにつれて体の不調を感じる方の中には、上記のようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

その膝の痛みやスムーズに動かせない状態は、膝の安定性を保つ半月板が損傷している可能性が考えられます。

この記事では、半月板損傷と加齢の関係について詳しく解説します。

ご自身の膝の状態を正しく理解し、適切な治療法を見つけるために、ぜひ本記事を参考にしてください。

「膝の違和感が強くなってきた」「痛みを根本的に改善したい」という方は、再生医療による治療の選択肢の一つです。

\半月板損傷に有効な再生医療とは/

再生医療は、従来の治療では難しかった損傷した組織にもアプローチできるため、半月板損傷の痛みを根本的に改善できる可能性があります。

以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、膝の痛みに悩まされていた患者様の症例を紹介しています。

半月板損傷に対して再生医療を受けられた患者様の症例は、こちらからもご覧いただけます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 半月板損傷の痛みを手術せずに治したい

- 「手術しないと治らない」と言われた

- 現在の治療では目立った効果が出ていない

「半月板損傷の痛みに悩まされている」「手術するしかないと言われた」という方の新たな選択肢として、ぜひ検討してみてください。

症例や治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

▼まずは膝の治療について無料相談!

>>(こちらをクリック)今すぐ電話相談してみる

目次

加齢による半月板損傷のリスク要因

半月板損傷が加齢によって起こる理由は、半月板の機能が低下するためです。

以下の2つの特徴から、半月板損傷が起こる原因を詳しく確認しましょう。

半月板は膝関節にあり、歩行や運動などの動作で負担がかかる組織です。

半月板損傷は、スポーツ外傷の一つとして有名ですが、日常生活でも起こり得るため注意しましょう。

半月板の弾力性低下

加齢によって半月板の弾力性が低下すると、半月板損傷が起こる可能性が高まります。

半月板は、膝への衝撃を緩和するクッションのような役割を果たしています。

膝のクッション性や安定性を保つための半月板は、加齢によって機能が低下すると歩くだけでも大きな負担がかかるため、強い衝撃に注意が必要です。

修復機能の低下

年齢を重ねると半月板の修復機能が自然と低下し、損傷しやすい状態になります。

半月板の主成分である水分やコラーゲンが加齢によって減少し、組織の弾力性が失われ、脆くなってしまうからです。

さらに、半月板はもともと血流に乏しい組織で、内側には修復に必要な栄養が届きにくい性質をもちます。

40代以降になると、こうした変化が顕著にあらわれ、以前は問題なかった日常動作でも、半月板が損傷しやすくなります。

日常生活の負担の積み重ね

日常生活における膝への負担の積み重ねも、加齢による半月板損傷の引き金になります。

大きな外傷や衝撃を受けていなくても、日々の動作で膝に加わる負荷が弾力性を失った半月板を少しずつ傷つけています。

以下のような日常動作は、膝への負担が蓄積しやすいため注意が必要です。

| 動作の例 | 膝への影響 |

|---|---|

| 正座や和式 | トイレの使用 膝を深く曲げ、半月板に強い圧力をかける |

| 階段の上り下り | 体重を支えながら膝を曲げ伸ばしする反復動作 |

| 長時間の立ち仕事 | 膝関節へ持続的に負荷がかかり続ける |

| 重い荷物の運搬 | 体重以上の負荷が膝にかかる |

上記のような動作を長年続けていると、気づかないうちに半月板損傷が進行し、痛みの原因となっている場合があります。

加齢による半月板損傷でみられる症状

加齢による半月板損傷では、以下の症状がみられます。

- 膝の痛み

- 膝の腫れ

- 膝を動かした際の引っかかり感(キャッチング)

- 膝の曲げ伸ばしができない(ロッキング)

損傷の程度がひどく症状が悪化すると「ロッキング」と呼ばれる膝の曲げ伸ばしができない状態になる場合もあります。

ロッキングの状態になった場合は、痛みが強くなり歩行が困難になるため、症状が悪化する前に治療を受けることが大切です。

半月板損傷の初期症状としてあらわれやすいキャッチングについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

半月板損傷になりやすい年齢層|40代以降の方は要注意

半月板損傷になりやすい年齢層は、40代以降の中高年の方です。

加齢によって半月板に含まれる水分量が減ることで、擦り減ったり変性したりするなどの損傷を引き起こしやすくなります。

60代以降になると歩行や階段昇降などの日常生活動作でも半月板損傷が起こるリスクがあるため、注意が必要です。

放置すると歩けないほど強い痛みが生じるケースがあるので、膝に違和感がある方は、早めに医療機関を受診しましょう。

中高年の膝の痛みは半月板損傷以外にも注意

中高年の方の膝の痛みは、膝の関節炎や靭帯損傷など複数の原因が考えられます。

- 膝関節炎

- 筋力・柔軟性の低下

- 膝の靭帯損傷

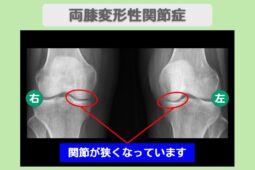

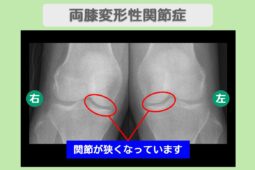

- 変形性膝関節症

膝の痛みを治療せずに放置していると、変形性膝関節症を発症する恐れがあります。

変形性膝関節症とは、膝の関節軟骨がすり減る疾患のことで、強い痛みや関節の動かしにくさがみられる疾患です。

以下の記事では変形性膝関節症について詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

加齢による半月板損傷の治療方法

加齢による半月板損傷は、以下の3つの治療方法があります。

半月板損傷の症状の程度に合わせて治療方法を選択し、日常生活への復帰を目指すことが大切です。

膝の痛みがある方は早めに医療機関を受診し、自身に合った治療方法を確認しましょう。

保存療法

加齢によって半月板損傷が起こった場合は、保存療法による治療が一般的です。

保存療法とは、痛み止めや抗炎症剤を使って症状を和らげる治療法で、必要に応じて安静にしたりリハビリを行ったりします。

手術を行わない治療法ですが、症状緩和や悪化を防ぐ目的となるため根本的に治るわけではありません。

症状が悪化して痛みが強くなった場合やロッキングの症状が出た場合は、手術療法が検討されるケースもあります。

手術療法

保存療法で十分な効果を得られない場合やロッキング症状が出ている場合は、手術療法で半月板損傷を治療します。

半月板損傷の手術には、損傷した半月板を縫い合わせる方法と、損傷部位を取り出す方法があります。

手術療法で半月板損傷を治療する場合は、入院期間に合わせてリハビリ期間も必要となるため、注意が必要です。

再生医療

半月板損傷の痛みを根本的に治療したい方は、再生医療による治療も選択肢の1つです。

再生医療は患者さま自身の細胞から採取・培養した幹細胞を膝に直接注射し、損傷した組織の修復を促す治療法で、以下の特徴があります。

- 入院や手術せずに半月板損傷を治療できる

- アレルギーや拒絶反応などの副作用のリスクが低い

- 膝の慢性的な痛み症状などの改善も期待できる

「年齢を重ねて膝が痛くなってきた」「膝の痛みを手術しないで治したい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックの再生医療をご検討ください。

また、当院の公式LINEでは、半月板損傷に対する再生医療の流れや症例を配信しています。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひチェックしてみてください。

加齢による半月板損傷についてよくある質問

ここでは、加齢による半月板損傷に関して、患者さまからよくある質問にお答えします。

膝の痛みや今後の対処法について、正しい知識を確認しましょう。

半月板は加齢ですり減る?

半月板は加齢にともない、すり減るように傷つきやすくなります。

年齢を重ねると、半月板の主成分である水分やコラーゲンが減少し、クッションとしての弾力性が失われていくためです。

その結果、若い頃は何でもなかった日常の些細な動きでも、半月板が裂けてしまう「変性断裂」が40代以降で起こりやすくなります。

例えば、階段の上り下りやしゃがんだ状態から立ち上がる際の日常動作がきっかけとなる場合も少なくありません。

半月板がすり減り、機能が落ちると膝の軟骨へ負担が集中し、将来的に変形性膝関節症へ進行するリスクも高まります。

半月板損傷でやってはいけないことは?

半月板損傷が疑われる場合、症状を悪化させないために以下の行動は避けましょう。

半月板損傷でやってはいけないこと

- 痛みを我慢して動き続ける

- 正座や深いしゃがみ込み

- 急な方向転換やジャンプ

- 自己流のストレッチや筋トレ

- クッション性のない靴の使用

上記のような行動で損傷した部分にさらなる負担をかけると、裂け目が広がったり炎症が強まったりする可能性があります。

自己判断での無理な行動は回復を遅らせる場合があるため、痛みや腫れが強い時期は安静を優先しましょう。

おかしいと感じたら放置せず、まずは整形外科を受診して適切な診断を受けてください。

加齢による半月板損傷を早く治すなら再生医療をご検討ください

加齢によって弾力性が低下した半月板は、損傷しやすい状態にあります。

半月板は膝のクッションの役割を担う軟骨組織のため、一度傷つくと膝の安定性が損なわれる恐れがあります。

痛みが強い場合や膝が動かなくなるロッキングの状態では手術が検討されますが、手術のリスクから「できるだけ手術を避けたい」という方も多いです。

近年の治療では、手術せずに半月板損傷を治療できる再生医療が注目されています。

「膝の違和感が強くなってきた」「痛みを根本的に改善したい」という方は、ぜひ再生医療も治療の選択肢としてご検討ください。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、半月板損傷に対する再生医療の流れや症例を配信しています。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひチェックしてみてください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設