- 変形性膝関節症

- ひざ関節

半月板損傷を手術しないとどうなるのか|自然治癒しない?治療法について解説【医師監修】

「半月板損傷を手術しないとどうなる?」

「手術せずに治す方法はある?」

半月板損傷による痛みにお悩みの方の中には、上記のような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

手術せずに放置してしまうと、痛みの悪化や膝が急に動かなくなるロッキングなどの症状が見られ、日常生活に支障をきたす可能性があります。

本記事では、半月板損傷を手術しないとどうなるのか、手術せずに治す方法はあるのかについて詳しく解説します。

- 半月板損傷を手術しないで放置するリスク

- 半月板損傷の主な治療法

- 半月板損傷で手術を避けたい人のための再生医療

手術を避けたい方や入院時間を確保できない方に向けて、手術をしない再生医療についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、半月板損傷に対する再生医療の治療法や症例を配信しています。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ公式LINEもチェックしてみてください。

目次

半月板損傷を手術しないとどうなる?放置するリスク

半月板損傷と診断された際、多くの方が「できれば手術はしたくない」と考えるかもしれません。

しかし、半月板は血流が乏しい組織のため自然治癒が難しく、手術をせずに放置するとさまざまなリスクを伴います。

症状の悪化や、将来的な膝の健康のために、どのようなリスクがあるのか理解しておきましょう。

膝の痛みが悪化する

半月板損傷を手術せずに放置していると、初期の痛みが徐々に悪化していきます。

痛みの悪化に伴う主な症状

- 安静時にも痛みを感じる

- 階段昇降や方向転換時の鋭痛

- 膝の曲げ伸ばしでの異常音

- ロッキングによる突然の激痛

はじめは運動中や特定の動作のときだけ感じていた痛みが、安静にしていても続くようになります。

これは、損傷部分が関節を動かすたびに刺激され、慢性的な炎症を引き起こすためです。

痛みの悪化は、膝関節の状態がさらに悪くなっているサインなので、早めに適切な治療を受けることが進行を防ぐ鍵となります。

ロッキング現象が生じる

事故などによって半月板が断裂すると、急に膝関節が動かなくなってしまうロッキング現象を引き起こす場合があります。

ロッキング現象は半月板損傷が原因になるケースが多く、損傷した組織が膝関節の内部に残った場合、以下のような症状が現れます。

- 膝の曲げ伸ばしに力が入らない

- 膝の曲げ伸ばしに引っかかりを感じる

- 膝の部分が腫れる

- 膝関節に痛みが生じる

半月板には膝から上の体重がかかるため、加齢とともに繊維がほつれたりする「ささくれ状態」が進行し、激しい痛みを伴うケースもあります。

ロッキング現象を自覚したときは医師の診断を受け、早めに治療を開始することが重要です。

レントゲンには骨しか映らないため、受診する際は MRI検査ができる病院を事前に調べてから受診をしましょう。

以下の記事では膝のロッキング現象について、原因や自分で治す方法を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

膝に水が溜まる(関節水腫)

関節水腫(かんせつすいしゅ)とは、膝の関節部分に関節液(体液)が溜まる症状です。

各部分の関節液は一定量にコントロールされていますが、必要以上に溜まった場合、以下の症状を引き起こす場合があります。

- 膝蓋骨(膝の皿)が浮き上がっている感覚がある

- 膝関節の可動域に制限がかかり、曲げ伸ばしが難しくなる

- 膝関節に腫れや痛みが生じる

- 膝をひねると激しく痛む

関節水腫の主な原因は、軟骨のすり減りや関節リウマチ、半月板損傷などが挙げられます。

症状の初期段階は水抜きやヒアルロン酸注射、ストレッチなどの治療を行います。

一方で変形性膝関節症などが進行し症状が悪化すると、他の治療法で改善が見られない場合には人工関節への置き換え手術が必要になる場合も。

症状によっては歩行が困難になるため、関節水腫が疑われるときは早めに病院の診察を受けることが重要です。

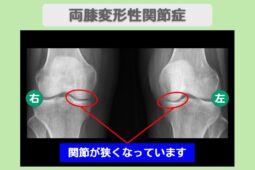

変形性膝関節症に進行する可能性がある

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨が徐々にすり減って骨が変形していく症状です。

主な原因として、加齢や膝関節への強い負荷、半月板損傷などが挙げられます。

【変形性膝関節症の進行に伴う症状】

- 歩行時に強い痛みが生じる

- 骨の変形により膝をまっすぐ伸ばせない

- 膝関節に関節液が溜まる

初期段階は歩行時に痛みを感じる程度ですが、症状が悪化すると膝の曲げ伸ばしに激痛が伴います。

階段の昇降や、正座・あぐらなどの姿勢も困難になるため、日常生活を苦痛に感じるケースもあります。

変形性膝関節症が末期症状になると常に膝の痛みを感じてしまい、熟睡できないなどのリスクが生じる場合も。

人工関節に置き換えると痛みを解消できますが、膝の曲げ伸ばしが制限されるため、初期段階の治療が改善への鍵となります。

日常生活に支障が出る

膝の痛みが悪化し、ロッキングや関節水腫といった症状が見られると、これまで当たり前にできていた日常生活の動作も困難になります。

膝の不安定感は活動範囲を狭め、生活の質(QOL)を大きく低下させる可能性があります。

日常生活における具体的な支障

- 階段昇降や長距離歩行の困難

- 立ち座り動作での強い痛み

- 仕事や家事などへの悪影響

- 不安定感による転倒リスクの増加

症状が進行すると、杖が必要になったり、外出自体が億劫になったりすることもあります。

自立した生活を長く続けるためにも、症状が軽いうちに治療を開始することが重要です。

軽度の半月板損傷は保存療法による治療が優先される

半月板を損傷した場合でも、症状が軽度であれば、まずは手術をしない「保存療法」が優先されます。

保存療法の目的は、薬や物理的なアプローチで痛みや炎症を抑え、膝関節の機能を改善させることです。

半月板自体は血流が乏しく自然治癒しにくい組織ですが、適切な保存療法を組み合わせることで、日常生活に支障のないレベルまで改善できるケースは少なくありません。

本章では、保存治療の種類とメリット・デメリットを解説します。

それぞれの治療法がどのような役割を持つのか見ていきましょう。

薬物療法

薬物療法は、半月板損傷によって生じている痛みや炎症を和らげることを主な目的とします。

痛みや炎症をコントロールすることで、その後のリハビリテーションにスムーズに取り組めるようにする重要な治療です。

ただし、薬物療法はあくまで症状を緩和する対症療法であり、損傷した半月板そのものを修復するものではありません。

用いられる主な薬物療法

- 消炎鎮痛薬の内服

- 湿布など外用薬の貼付

- 関節内へのヒアルロン酸注射

特にヒアルロン酸注射は関節の潤滑油としての役割を果たし、膝の動きを滑らかにすることで痛みの軽減が期待できます。

物理療法

物理療法は、熱・電気・冷却などの物理的なエネルギーを利用して、痛みの緩和や血行促進を図る補助的な治療法です。

理学療法士が症状に合わせて、リハビリテーションの効果を高める目的で実施します。

これにより、筋肉の緊張がほぐれ、関節の可動域が広がりやすくなるなど、運動療法の準備段階となります。

主な物理療法の種類

- 温熱療法による血行促進

- 電気刺激による痛みの緩和

- 炎症を抑えるための寒冷療法

例えば、炎症が強い急性期には寒冷療法を、慢性的な痛みやこわばりには温熱療法を選択するなど症状に応じて使い分けられます。

装具療法

装具療法は、サポーターや足底板(インソール)などを用いて膝関節への負担を物理的に軽減する治療法です。

特にO脚などで膝の内側に体重が偏ってかかっている場合、足底板で荷重のバランスを調整することで、損傷した半月板への局所的な負荷を減らす効果が期待できます。

また、サポーターは膝関節の不安定感を補助し、歩行時の安心感にもつながります。

主な装具の種類

- 膝の安定性を高めるサポーター

- 動きを固定・制限するニーブレース

- 荷重のバランスを調整する足底板

装具は、理学療法など他の治療と組み合わせることで効果を発揮します。

理学療法

理学療法は、保存療法の中心となる治療であり、運動を通じて膝関節の機能回復と再発予防を目指します。

半月板損傷によって低下した筋力や可動域を改善し、膝への負担が少ない正しい体の使い方を再学習することが目的です。

理学療法士が個別のプログラムを作成し、指導のもとで進めます。

理学療法の主な内容

- 関節の拘縮を防ぐ可動域訓練

- 膝周りを支える筋力トレーニング

- 歩行など動作のバランス訓練

特に太ももの筋肉(大腿四頭筋など)を鍛えることは、膝の安定性を高め、半月板への負担を減らすうえで不可欠です。

ご自宅で継続できる運動の指導も受け、根気よく取り組むことが改善への鍵となります。

保存療法のメリット・デメリット

半月板損傷を保存療法で治療する際は、以下のメリット・デメリットを把握しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

保存療法は手術せずに治療できるため、身体への負担が少ない点が特徴です。

適切な治療を受けることで、将来的な変形性膝関節症の進行リスクを低減できる点もメリットといえるでしょう。

しかし、症状の緩和や悪化を防ぐことが目的の治療のため、半月板損傷が根本的に治るわけではない点に注意が必要です。

保存療法を半年ほど継続しても症状が改善しない場合や重症度が高いときは手術療法も検討しましょう。

重度の半月板損傷は手術療法が必要になるケースが多い

半月板損傷の程度が重い場合や保存療法で改善が見られない場合、手術が必要となるケースが多くなります。

手術が検討される主なケースは、以下のとおりです。

手術が検討される主なケース

- ロッキングが起きている

- 保存療法を続けても改善しない

- スポーツ活動への復帰を希望する

特に、膝が急に動かなくなる「ロッキング」症状が起きている場合は、手術が推奨されます。

上記のケースでは、痛みの原因を根本から取り除き、膝の機能を回復させるために手術が有効な選択肢です。

手術療法

半月板損傷の手術は、現在では体の負担が少ない関節鏡を用いた手術が主流です。

数ミリの小さな切開部からカメラと器具を挿入し、モニターで関節内を確認しながら損傷部分を処置します。

手術の方法は、主に以下の2種類です。

| 手術の種類 | 内容 |

|---|---|

| 半月板縫合術 | 断裂した半月板を特殊な糸で縫い合わせ、修復・温存を目指す手術 |

| 半月板切除術 | 損傷して治癒が見込めない部分のみを、最小限取り除く手術 |

どちらの手術を選択するかは、損傷の程度や年齢を総合的に考慮して決定されます。

基本的には、ご自身の半月板を残す縫合術が第一選択となるでしょう。

手術療法のメリット・デメリット

半月板損傷を手術で治療する際は、下のメリット・デメリットを把握しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

手術療法では、痛みの原因を直接取り除くことができ、早期のスポーツ復帰などが期待できます。

特に縫合術で半月板を温存できれば、長期的な膝の健康にもつながります。

一方で、手術には入院が必要となり、術後のリハビリにも一定の期間が必要です。

どちらの手術にもメリットとデメリットがあるため、専門医とよく相談し、ご自身のライフプランに合った治療法を選択しましょう。

半月板損傷を手術しないで治す「再生医療」について

半月板損傷の根治を目指す場合、従来の治療では手術以外の選択肢はありませんでしたが、近年の治療では再生医療が注目されています。

再生医療とは、患者さま自身の幹細胞を用いて、損傷した半月板を修復・再生させる医療技術のことです。

【再生医療のメリット】

- 手術や入院をせずに根治を目指せる

- 拒絶反応やアレルギー反応が起こりにくい

- 人工関節を避けて半月板損傷を治療できる

再生医療は手術を必要としないため、人工関節に置き換えなくても半月板損傷を治せる可能性があります。

また、治療には患者さま自身の細胞や血液を使用することで、拒絶反応やアレルギー反応などのリスクが少ないです。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、半月板損傷に対する再生医療の治療法や症例を配信しています。

「半月板損傷を手術せずに治したい」という方は、ぜひ公式LINEもチェックしてみてください。

半月板損傷の手術に関するよくある質問

ここでは、半月板損傷についてよくある質問に回答していきます。

正しい知識を身につけて、焦らず治療に臨みましょう。

半月板損傷を早く治す方法は?

半月板損傷を早く治すためには、正確な診断のもとで炎症を抑える初期治療と段階的なリハビリテーションが重要です。

早期回復のために不可欠な要素

- MRIなどによる正確な診断

- 安静や冷却による初期の炎症抑制

- 装具などを活用した膝の保護

- 専門家による段階的なリハビリ

膝の状態に合わせた適切な治療を受けることが、結果的に半月板損傷を早く治すことにつながります。

保存療法で改善しない場合や重度の損傷では、手術療法が早期回復の選択肢として検討されるケースもあります。

半月板損傷でやってはいけないことは?

半月板を損傷した際に避けなければならないのは、痛みを我慢して膝に負担をかけ続けることです。

半月板損傷でやってはいけないこと

- 痛みを我慢しての運動や歩行

- 正座や深くしゃがみ込む動作

- 急な方向転換やジャンプ

- 自己流のストレッチや筋トレ

- 体重の増加

上記の行動は、半月板にさらなるダメージを与えたり、ロッキング(膝が動かなくなる現象)を引き起こしたりする可能性があります。

良かれと思った行動がかえって症状を悪化させ、回復を遅らせる原因になります。

自己判断で動かず、医師や理学療法士の指示に従いましょう。

半月板損傷は手術しないと悪化する可能性あり|早期治療が重要

半月板損傷を手術せずに放置した場合、痛みの悪化や膝が急に動かなくなるロッキング現象だけでなく、将来的に変形性膝関節症の発症リスクが高まります。

【半月板損傷を放置した場合のリスク】

- 膝の痛みが悪化する

- ロッキング現象が生じる

- 膝に水が溜まる(関節水腫)

- 変形性膝関節症に進行する可能性がある

- 日常生活に支障が出る

上記のリスクを理解したうえで、治療法を検討しましょう。

また、半月板損傷を手術せずに治療したい方は、先端医療である再生医療も選択肢の一つです。

再生医療とは、患者さま自身の幹細胞を用いて、損傷した半月板を修復・再生させる医療技術のことです。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。

また、以下の動画では実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、半月板損傷が改善された患者さまの症例を紹介していますので、併せて参考にしてください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設