何らかの原因で脳の血管が破れたり、つまったりする脳出血や脳梗塞、そうなると脳細胞に血液や栄養が届かず約3~6時間で脳細胞が死ぬことになり、元には戻らないと言われています。

しかし、再生医療による治療で一度機能しなくなった脳細胞が復活し、脳卒中の後遺症を改善できることがわかってきました。もともと我々の身体にある幹細胞は神経、血管、骨、軟骨などに変化することがわかっています。その幹細胞を培養して数を増やし、いろいろな組織に変化する性質を利用して脳細胞を再生させます。今では脳血管障害の再生医療の研究が進み、安全性が高く効果があると認められ、世界でも注目されている治療法となりました。

脳の再生医療による脳卒中の治療は

早ければ早いほど、

脳機能の回復が期待できます!

脳卒中(脳梗塞、脳出血)再生医療の治療結果は、患者さまの病状や身体の具合によって個人差があります。しかし、再生医療(幹細胞)治療を始めるのが早ければ早いほど、良い結果が出ています。再生医療で脳の再生を目指すため、治療を受けるかどうかを迷われている方は、出来る限り早めにまずはご相談ください。

脳卒中の再生医療とは?

脳卒中の再生医療とは?

(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)

最近、国内外で脳卒中の再生医療に対する研究が進み、脳梗塞や脳出血に対する効果が認められ新たな治療の選択肢として再生医療が注目されています。

もちろん再生医療にて劇的に後遺症がなくなるというわけではありません。効果には個人差がありますが、車椅子の方が杖で歩けるように、呂律困難であったり痺れが強いかたに少しでも改善できるようにと希望の持てる治療法ではあります。

また、脳卒中は再発しやすいとされています。そのため脳卒中の再発を予防できる治療としても再生医療が期待されています。

こんな方が治療対象となります

- うまく話せない

- 痺れや麻痺をなんとかしたい

- もうこれ以上の機能の回復が見込めないと診断を受けた方

- リハビリの効果を高めたい

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の再発を予防したい

再生医療(幹細胞治療)で

期待できる治療効果

1.身体の機能(後遺症)回復

脳血管の損傷により一度壊れた脳細胞を再生医療で修復することで、麻痺や呂律困難などの後遺症の回復が期待できます。

また、幹細胞の力で炎症をおさえ痛みや痺れの緩和も期待できます。

2.脳卒中のリハビリ効果を高める

再生医療と並行してリハビリを行うことで、幹細胞が損傷した脳神経を再生および修復させて、より身体機能の回復の効果を高めることができます。もちろん、発症後数年経った方でも回復の期待はできます。

また、当クリニックでは理学療法士、柔道整復師、鍼灸師、トレーナーによるチーム体制でそれぞれの専門職を生かした脳卒中の後遺症に対するリハビリテーションの訓練や指導も行えますのでご相談ください。

3.脳卒中の再発予防

脳卒中の怖いところは再発率が高いということです。初めは、軽い症状でも再発を繰り返すことで必ず後遺症として重症化していきます。

再生医療は傷ついた脳細胞を再生させるだけでなく、今後、脳出血や脳梗塞になるかもしれない傷ついた血管を、予防的に修復させて再発をおさえてくれます。

脳卒中に対する再生医療の効果

脂肪幹細胞による

脳卒中(脳梗塞・脳出血)の再生医療

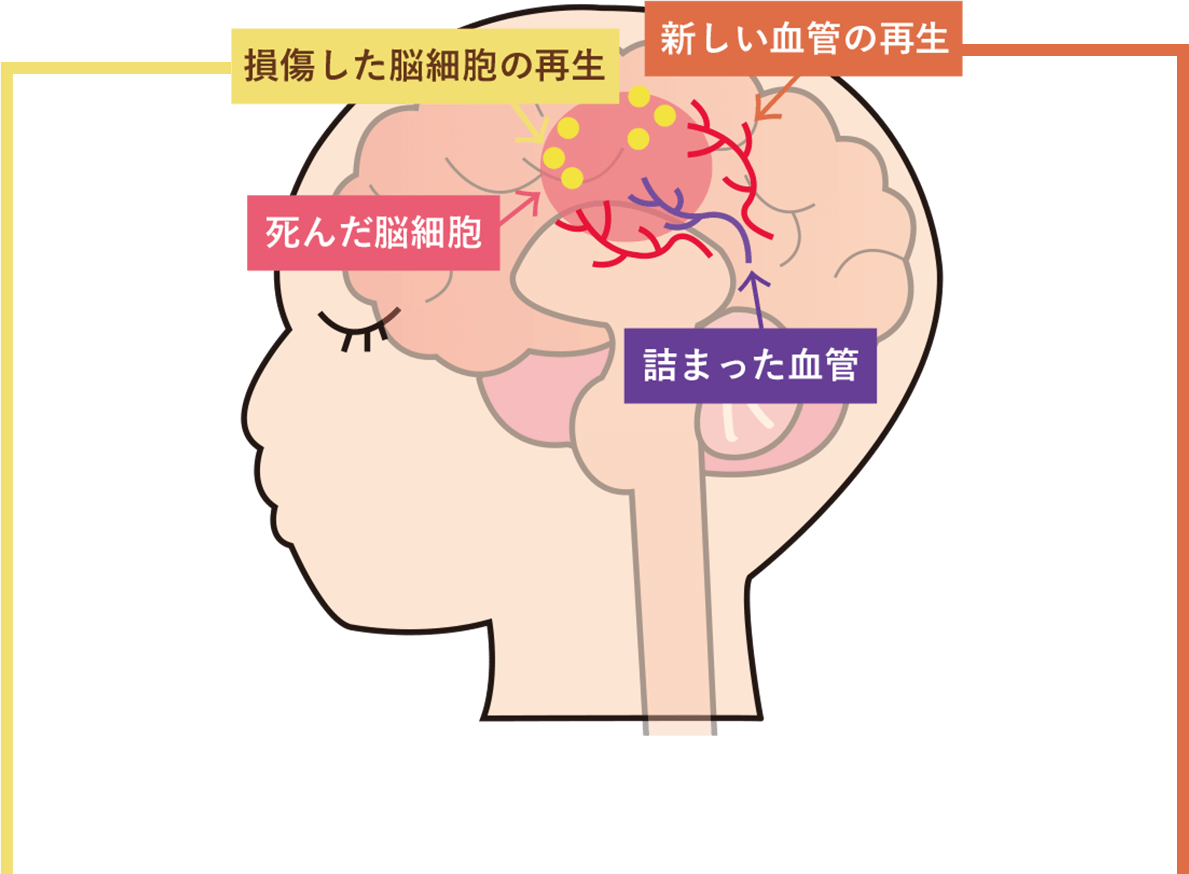

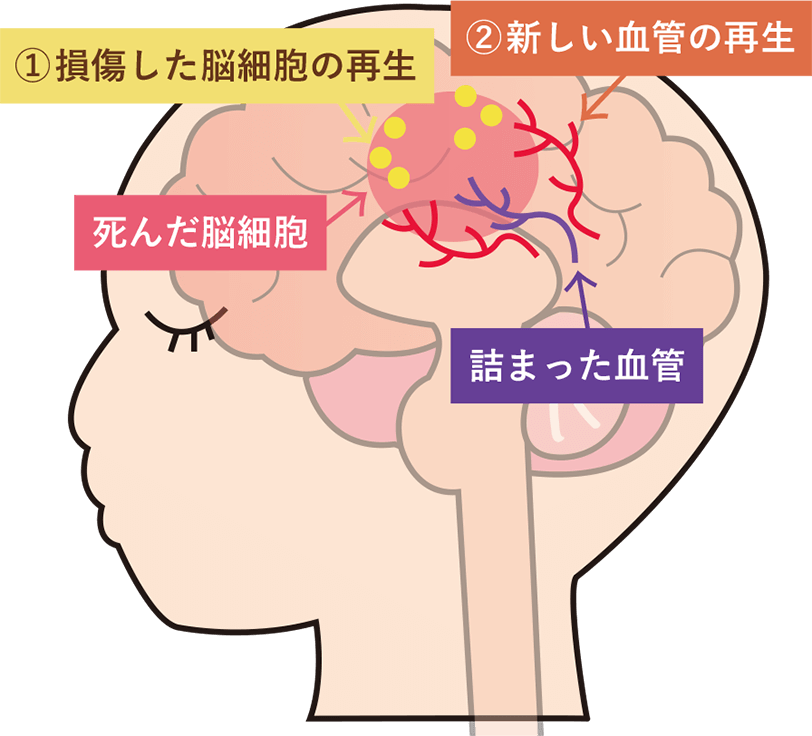

再生医療(幹細胞治療)の効果として、脳神経細胞の修復および再生と、脳の血管を新しく再生させるという2つの大きな作用があります。それに伴い、脳卒中の再発を予防します。

1脳神経細胞の再生

幹細胞は神経や血管、骨や軟骨などに変化(分化)することができます。幹細胞は傷ついた脳細胞の周囲に到達し、損傷した細胞を修復したり、脳細胞や脳神経を再生させて機能回復させます。

2血管再生

再生医療にて心臓や脚の血行障害を改善する治療が、すでにいくつかの医療機関で行われています。

同じように脳卒中の再生医療でも脳の損傷した血管を修復させたり、新しく血管を作ったりします。血管が詰まるとその先の血流が止まり脳梗塞が起こりますが、幹細胞には新しく血管を作り、その脳梗塞部分に血液を届けようとする力があります。そうすることで、脳梗塞部の再生と損傷部位の機能回復が期待できます。

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の再発予防

脳卒中の再発率は高いものの、再生医療(幹細胞治療)は今後、脳梗塞や脳出血を起こすかもしれない弱った血管を修復することができます。

それによって、「脳卒中の再発を予防」できます。再発を重ねるたびに重症化するため、再生医療による予防治療は今とても注目されています。

– 脳卒中の再生医療 –

厚生労働省届出済

【2億個の幹細胞】投与を実現

- 脳卒中の再生医療は1億個の幹細胞の投与が一般的ですが、当院は「2億個」もの幹細胞投与(点滴)を実現

- 先進の培養技術と厚生労働省への届出が受理されたことで「2億個の投与」が可能になりました

- 幹細胞の投与量の多さが治療効果を高めるとされており「2億個の投与」で効果の最大化を目指します

- 冷凍せず、薬品を使わない培養方法だから、フレッシュで安全な幹細胞の投与が可能です

- 冷凍せず培養するため「高い生存率」「高い活動率」を持つ幹細胞を実現しました

・先進の培養技術

・厚生労働省の届出済

- 冷凍せず培養するフレッシュな幹細胞

- 細胞数2億個により高い治療効果が期待できる

| 当院の幹細胞治療 | 一般的な幹細胞治療 | ||

|---|---|---|---|

| 治療方法 | 脂肪幹細胞 冷凍せず培養 生きたままフレッシュ |

脂肪幹細胞 冷凍する |

骨髄幹細胞 冷凍する |

| 特徴 | 冷凍せず培養 高い生存率 高い活動率 |

冷凍保存なので 低い生存率と活動率 |

冷凍保存なので 低い生存率と活動率 |

| 投与個数 | 2億個 | 〜1億個 | 〜1億個 |

| 期待できる効果 | ◎ | ○ | △ |

| 治療について | ほとんど痛みなし | ほとんど痛みなし | 脊髄穿刺に伴う痛みあり 骨髄感染の懸念 |

| 入院 | 必要なし | 必要なし | ときに入院が必要 |

| 再発予防 | ◎ ※神経以外にも血管を修復することができるため 脳卒中の再発を下げる効果が高い |

○ | △ |

モニター制度のご案内

モニター制度のご案内

3回投与(2億×3回、計6億個)の場合にはモニター制度をご用意しております。

ご本人の同意の元、氏名非公開にて治療に関する写真や動画を各種媒体にて公開させていただきます。

詳しくはこちらをご覧ください>

| 2億個の幹細胞 | 1回投与 | 2回投与 | 3回投与 |

|---|---|---|---|

| 投与総数 | 2億個 | 4億個 | 6億個 |

| 価格 | 242万円(税込) | 440万円(税込) | 594万円(税込) モニター 440万円(税込) |

| 1億個当たり価格 | 121万円(税込) | 110万円(税込) | 一般 99万円(税込) モニター 73万円(税込) |

※表の治療費には以下の費用が全て含まれています

1)脂肪採取手技

2)幹細胞培養にかかる費用

3)診察、診断、投与

※採血にて肝炎の疑いがある方のみ、追加で費用が発生する場合がございます。

Dr.サカモトが感じた「現実の壁」

脳梗塞や脳出血が早期に発見され、適切な治療を受けたとしても後遺症として麻痺や痺れなどの機能障害が残ることが多く見られます。しかし、このような脳卒中(脳梗塞、脳出血)の後遺症の場合、発症して一定の期間が過ぎるとリハビリテーション以外に効果のある治療法がないのが現実です。

私も、長い臨床経験の中で脳卒中後の後遺症に対してのリハビリテーションに携わってきました。脳卒中が発症後の数ヶ月はしっかりとリハビリをすれば、かなりの改善は見込めます。しかし、急性期を過ぎて慢性期になると、機能回復は難しくなり現在ある筋力を維持していくことが精一杯でした。そのうち、リハビリの回数が少なくなっていくと、筋力は徐々に落ちていき関節も固まって思うように身体を動かせなくなっていきます。

そんな時、脳卒中の再生医療に出会い、脳卒中の後遺症でお困りの方に少しでも手助けができる可能性を感じました。

脳卒中とは脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の

3つのタイプに分けられます

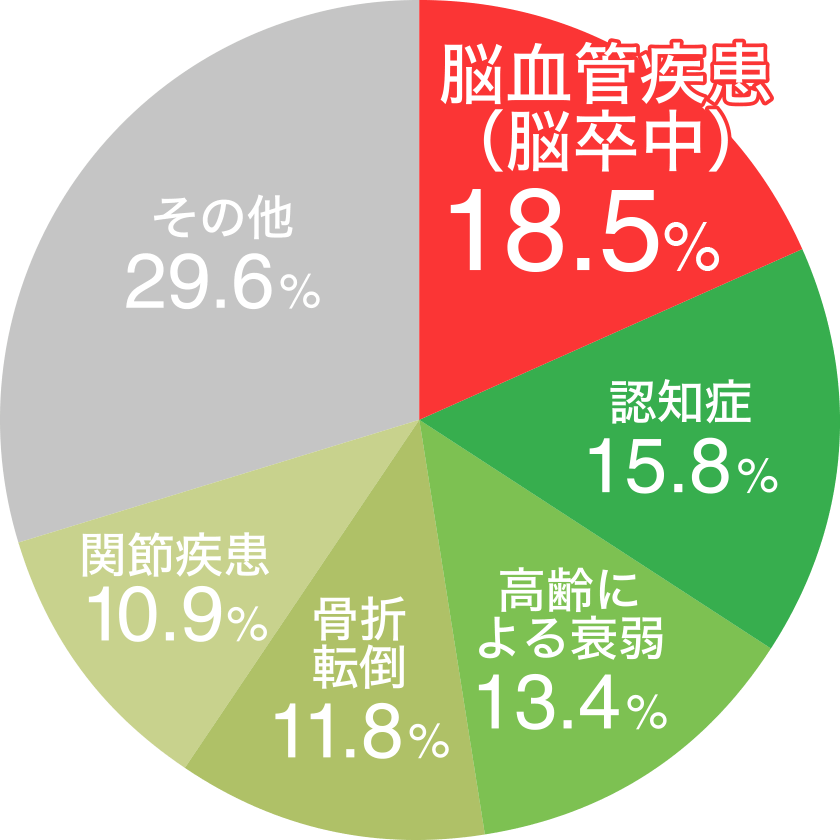

脳卒中は脳の血管障害が原因で起こる病気です。『がん』『心臓病』に次いで、日本人の死亡原因の第3位、寝たきりの原因として第1位となっています。

脳卒中には脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つのタイプがあります。

その中で一番多いのは脳梗塞で、脳卒中全体の約7割を占めています。人口10万人あたり年間400名が発症されており、その内約100名の方がお亡くなりになっている現実があります。

脳卒中

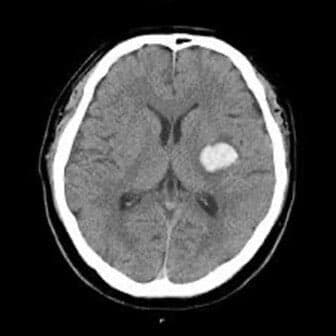

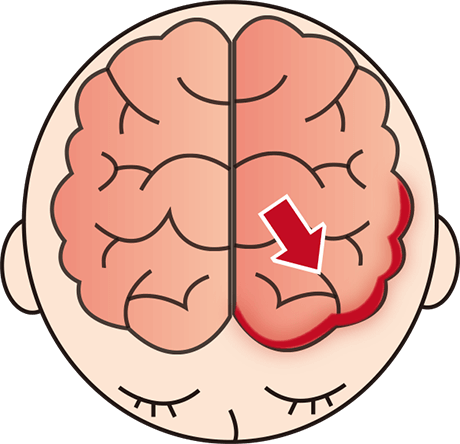

脳梗塞

脳の血管が狭くなったり、つまったりして発症します。

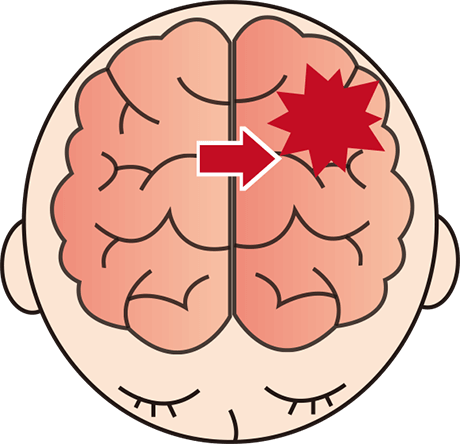

脳出血

脳内の細い血管が破れてそこから出血します。

くも膜下出血

脳の表面にある大きい血管にできた動脈瘤という塊が破裂して、くも膜の下に出血します。

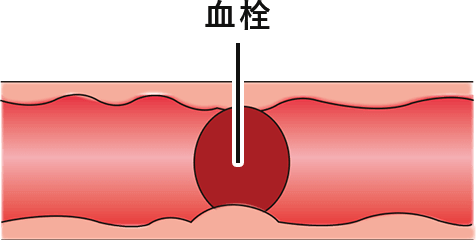

心原性

脳塞栓症

心房細動などによって心臓内にできた血の塊が脳の血管につまるもの

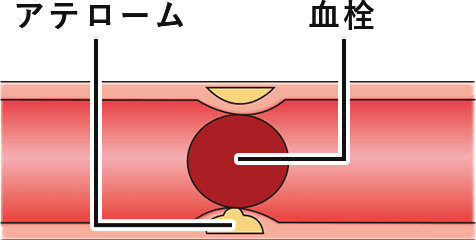

アテローム

血栓性梗塞

脳にある大きい血管が高脂血症などによりできたアテローム が破れ、そこに血小板が集まってできた血栓という塊がつまること

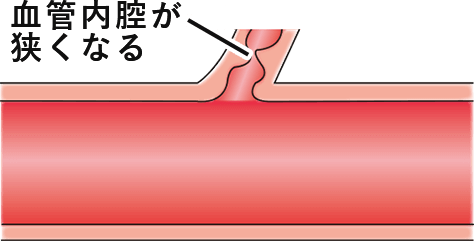

ラクナ

梗塞

高血圧、糖尿病などにより細い血管がつまること

日本の脳梗塞で一番多い。脳内の穿通枝(せんつうし)という細い血管が詰まって起こる病気です。

ラクナ(Lacunar)とは小さな空洞という意味で、直径15mm未満の小さな梗塞のことをいいます。

CT検査では判りにくいですが、MRI検査多数の小さな梗塞の初見が写し出されます。高血圧が最も重要な危険因子であり、その他には高脂血症、糖尿病、喫煙がハイリスクとなります。

血管に強い圧力がかかることで発症します。

主な症状

- 比較的ゆっくり進行

- 意識障害は少ない

- 呂律困難

- 上下肢の痺れや運動障害など

診断

- 頭部CT

- MRI

- MRA

- エコー

- 凝固系や線溶マーカーなどの採血

治療法

脳梗塞の発症後4~5時間以内であれば、T-PAという血栓を溶かす薬を用います。また、発症してから長い時間が経過していたり、T-PAの効果が無い場合にはカテーテルや手術で血栓を取り除きます。

”アテローム”とは、粥状硬化(じゅくじょうこうか)という意味で、主にコレステロールが沈着(プラーク)し粥状に血管壁に集まって固まっている状態を言います。脳の中の大きな血管にこのアテロームができ、プラークが壊れると血小板などが集まり血栓がつくられます。この血栓が血管内でつまることで脳梗塞が引き起こされます。原因として高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、喫煙の方に多く見られます。

また近年、食事が欧米化になったことでこの梗塞は増加しています。前触れに一過性脳虚血発作を起こすことが比較的多いとされています。脳梗塞の中で全体の1/3程を占めています。

主な症状

- 大きな血管が詰まるため片側の手足の麻痺

- 視力低下

- 意識障害

- 半身麻痺

- 呂律(ろれつ)困難

- めまい

- 嘔吐

などが生じることが多い

診断

- 頭部CTで脳出血を否定しMRIで診断

- 心エコー

- 頸動脈エコー

- 心電図

- 凝固系

- 線溶マーカーといった採血

など

治療法

血栓溶解療法や手術によって行います。発症後できるだけ早期に血栓溶解薬剤を投与すことによって、血栓を溶かすことができます。できるだけ発症早期にグルドパ(アルテプラーゼ)、遺伝子組換組織プラスミノーゲン活性化因子(recombinant tissue plasminogen activator: rt-PA)、血栓溶解薬を投与します。発症4.5時間以内の脳梗塞に対しては劇的な予後回復が期待できます。

血栓が大きい時には、カテーテルによる血栓の除去を行います。同時に、脳圧を下げるために血圧降下剤の投与も行います。

心原性脳塞栓症とは不整脈である心房細動や弁膜症、心筋梗塞などによって心臓の中にできた血栓が原因となって、脳の血管ををつまらせる脳梗塞です。血液は元々、出血に備えて流れていないと凝固する性質があります。そして心房細動という不整脈があると、血液の滞りが続き血栓が出来やすくなります。心臓でできた血栓は脳までたどり着き、そこで脳の血管につまると脳梗塞を発症してしまいます。血栓は大きいことが多く、つまると比較的大きな脳梗塞を発症します。一度梗塞を起こした後に、血栓が溶けてその血栓が梗塞部に流れて出血を起こすことがあります。これを“出血性梗塞”といって、心原性脳塞栓症では比較的よく認められます。

高齢者になると心房細動が多く見られ、高齢化社会に伴いこのタイプの梗塞は増加しています。脳梗塞の中で1/3を占めます。

主な症状

- 半身麻痺

- 激しい頭痛

- めまい

- 感覚障害(力が入らない、しびれる)

- 意識障害と言語障害(しゃべりづらい)

- 食べ物が飲みにくい

- 突然の視力障害

- 歩行障害

診断

- 頭部CTで脳出血やくも膜下出血の否定

- MRI

- MRA

- 心エコー

- 頸動脈エコー

- 経食道心エコー

- 凝固系

- 線溶マーカーといった採血

- 心電図

- ホルター心電図

など

治療法

脳梗塞の発症4.5時間以内であれば、T-PA療法の適応となります。T-PA投与の効果がない場合で発症して8時間以内であればカテーテルを行います。早ければ回復も良好となります。薬物治療としては、血栓の再発予防のため抗凝固療法が中心となります。急性期にはヘパリンという抗凝固剤の点滴薬を用います。その後は、ワルファリンという内服薬に切り替えることが今までの一般的な治療方法でした。

ただ、ワルファリンは定期的な採血が必要で、薬の飲み合わせも悪く頭蓋内出血や消化管出血などの副作用があり、ビタミンKの多い食物(納豆、クロレラ、青汁など)の摂取制限が必要なことなどの問題点がありました。そこで最近では、新規経口抗凝固薬(NOAC)という薬が認可されました。

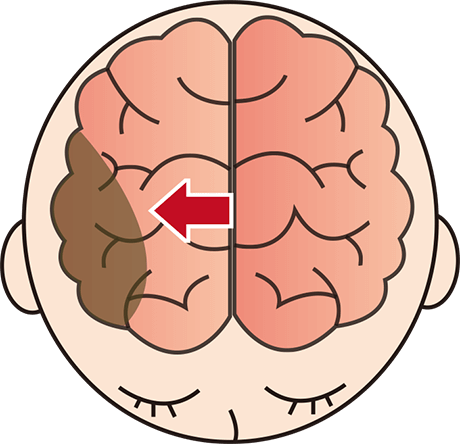

脳出血とは、高血圧が原因で脳の血管が裂けて(切れて)、脳内に直接出血することです。出血した血液は血腫という塊を作り、この血腫により脳を圧迫したり、その先に栄養や酸素が届かないことで様々な脳の障害を起こします。比較的細い血管に起こり、脳の中心部に発症することが多いです。

また、高血圧性脳出血とよばれ、全体の約8割を占めます。原因として高血圧、ストレス、アルコールなどがあり、その他、脳動静脈奇形という脳血管の先天的な異常であったり、妊娠や血液が固まりにくくなる病気でもなることがあります。

主な症状

- 半身麻痺

- 頭痛

- めまい

- 嘔気

- 意識障害

- 呂律(ろれつ)困難

- 歩行障害

など

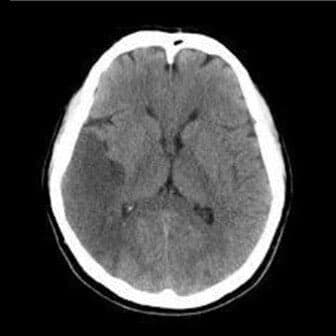

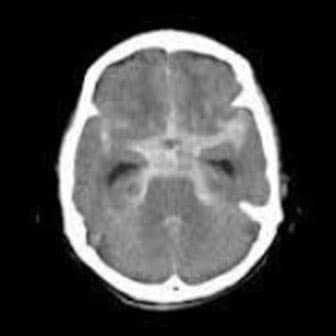

診断

- 頭部CTで容易に診断可能

被殻出血

頻度が高い 約50%。比較的症状は軽度ですが、基底部まで障害が及ぶと半身麻痺や感覚麻痺など発症。死亡率は高くはありません。

視床出血

約30% 感覚障害、半身麻痺などが見られます。合併症として急性水頭症がよくみられる。

皮質下出血

約10% 比較的症状は軽く軽い意識障害、麻痺など。

小脳出血

約10% めまい、嘔吐、頭痛、歩行障害、運動失調などがあります。

脳幹出血(橋(きょう)出血)

約10% 呼吸障害、意識障害、運動麻痺、眼球運動障害などがあります。昏睡状態になって死亡するケースもあります。

治療法

脳出血の急性期には血腫を除去する手術(開頭術、内視鏡手術)や、血圧を下げるためのコントロールを行います。

症状が中程度で今後の予後の改善が期待できるときは手術が選択されます。

症状が軽症や重篤のときは薬による治療を行います。合併症として水頭症があります。

くも膜下出血とは、脳とくも膜の間に出血がたまることをいいます。

約80%が脳動脈瘤の破裂によって起きます。脳動脈瘤の原因は不明ですが、先天的に血管の壁に弱いところがあり、高血圧や加齢によって発生すると言われています。瘤が破裂するといきなり後ろからハンマーで殴られたような激しい頭痛があり、嘔吐も見られます。出血が多いと意識障害を起こします。頻度としては1年で人口10万人あたり約20人(日本)、好発年令は50才台以降、女性の方が2倍多く、原因として高血圧・喫煙・多量の飲酒、遺伝性などが言われています。

くも膜下出血は再出血することが多く、出血後24時間以内が一番多く、さらに再出血の場合の死亡率は約50%といわれています。動脈瘤はほとんどが10ミリ以下ですがそれ以上になると治療が困難となります。発症すると、約1/3は残念ながらお亡くなりになっている、約1/3には機能障害などの後遺症が残ります。

主な症状

- 激しい頭痛

- 嘔吐

- 意識障害

- 運動障害

- 1ヶ月以内に約半数の方が再出血するといわれている

- 3大合併症として 再出血 脳血管攣縮 正常圧水頭症

診断

- 頭部CT 3D-CT

- MRI

- MRA

- 脳血管造影(DSA)

など

治療法

●開頭手術とクリッピング術

高齢者であったり、頭蓋底などアプローチ困難なときは不向きである。

●瘤内コイル血栓術

重症患者や高齢の方でも行いやすい

●正常圧水頭症

発症後約1ヶ月ほどしてから、認知症、意識障害、歩行障害、失禁などが現れ、これに対してはシャント手術を行います

脳卒中は「寝たきり原因」の第1位

国民生活基礎調査の概況

脳の障害を受けて後遺症が残り、上肢や下肢の運動麻痺が出たり、考える力や自発力が低下して、独りでの日常生活が困難となることで、寝たきりの最大の原因となっています。

脳卒中の高い再発率に注意

脳卒中の怖いところは、再発の可能性が高いということです。初めは軽症であっても安心はできません。脳血管障害の発症後しばらくして別の血管がつまったり、破裂してしまうのです。

遺伝の問題や生活習慣病で、脳血管障害が起こりやすい体質になっていることに注意しなければなりません。さらに重症にならないためには、この脳卒中の再発を抑えることがとても大事になってきます。

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の再発率

| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | |

| 脳梗塞 | 10% | 35% | 50% |

| 脳出血 | 25% | 50% | 55% |

| くも膜下出血 | 30% | 50% | 70% |

再生医療(幹細胞)による脳卒中(脳梗塞・脳出血)の治療は、どれくらいで効果が現れるの?

約1ヶ月の間隔をあけて、合計3回の幹細胞による投与治療を行なっています。治療後1週間ほどで効果がでてくる方もいれば、1年かけて徐々に効果がでる方もいます。

個人差があるため一概にはどのくらいの期間とは言えませんが、これまでの患者様の症例からも約1年間程は、リハビリを並行して行うことをおすすめしています。