脊髄は中枢神経系の一部であり、脳から出る神経の一部が脊髄を通って体の各部に信号を送り、運動や感覚を制御しています。脊髄損傷は、この脊髄の機能に重大な障害を引き起こします。

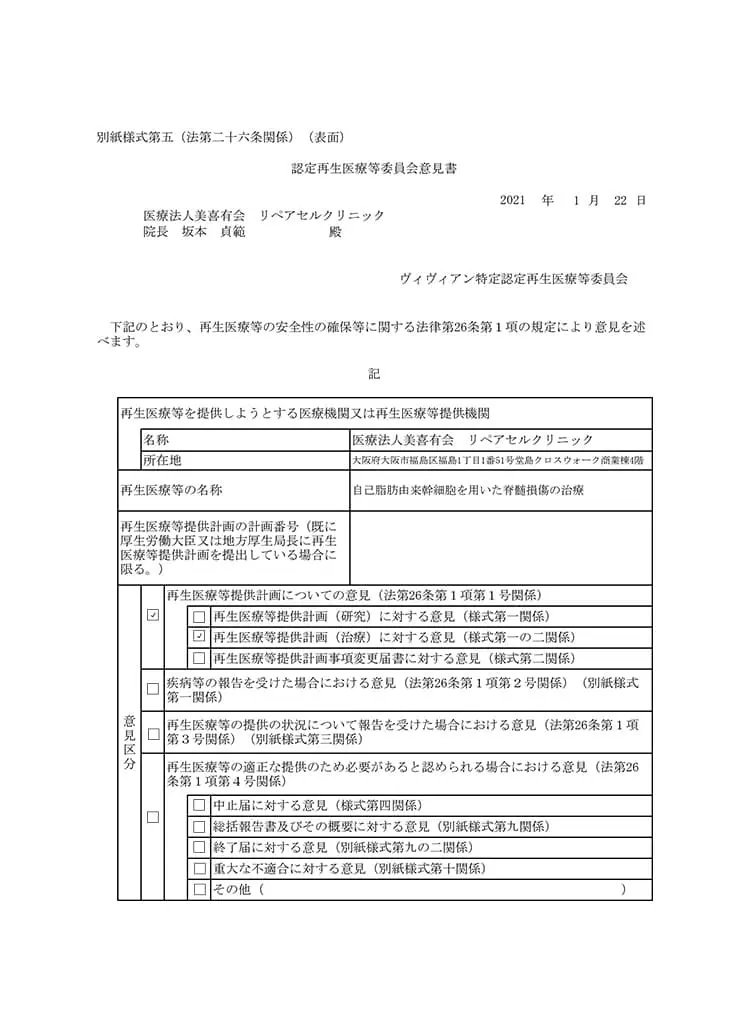

脊髄損傷では、永続的な麻痺や感覚の消失が生じ、生活に大きな影響を与えることがあります。これまでの治療は手術やリハビリテーション、薬物療法などでしたが、近年研究が進み幹細胞を使った再生医療が世界でも行われるようになりました。

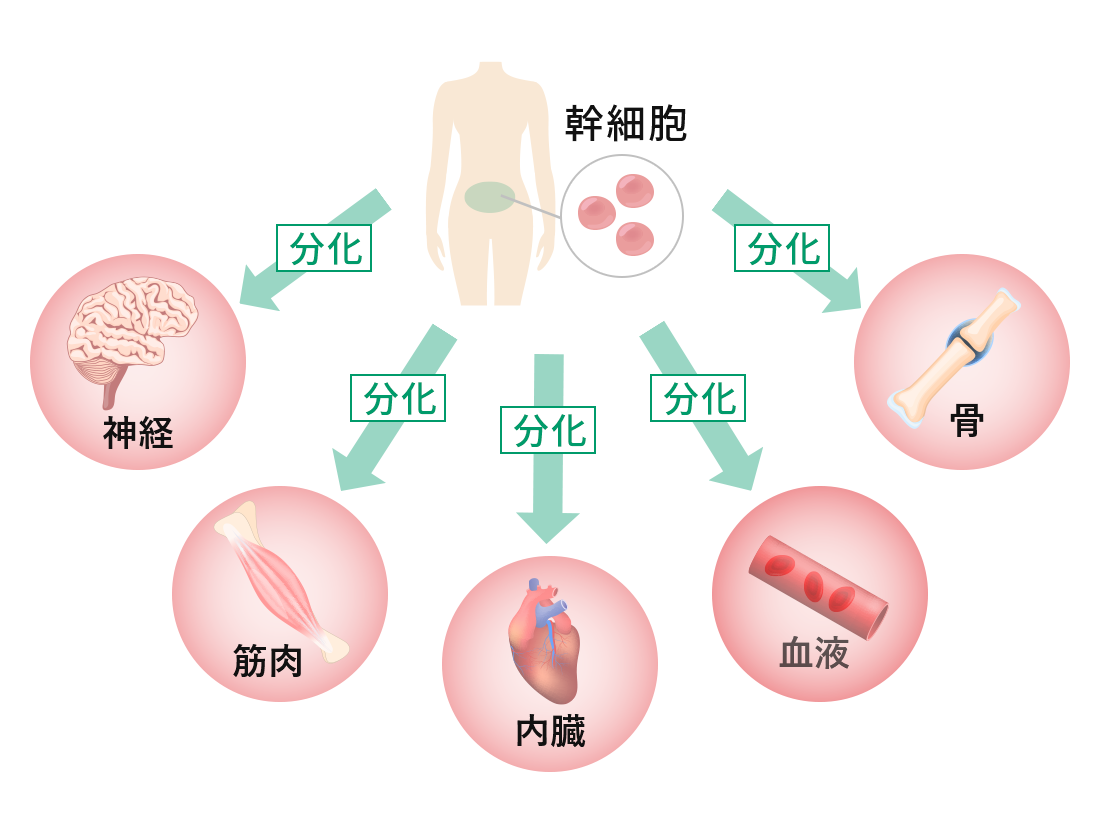

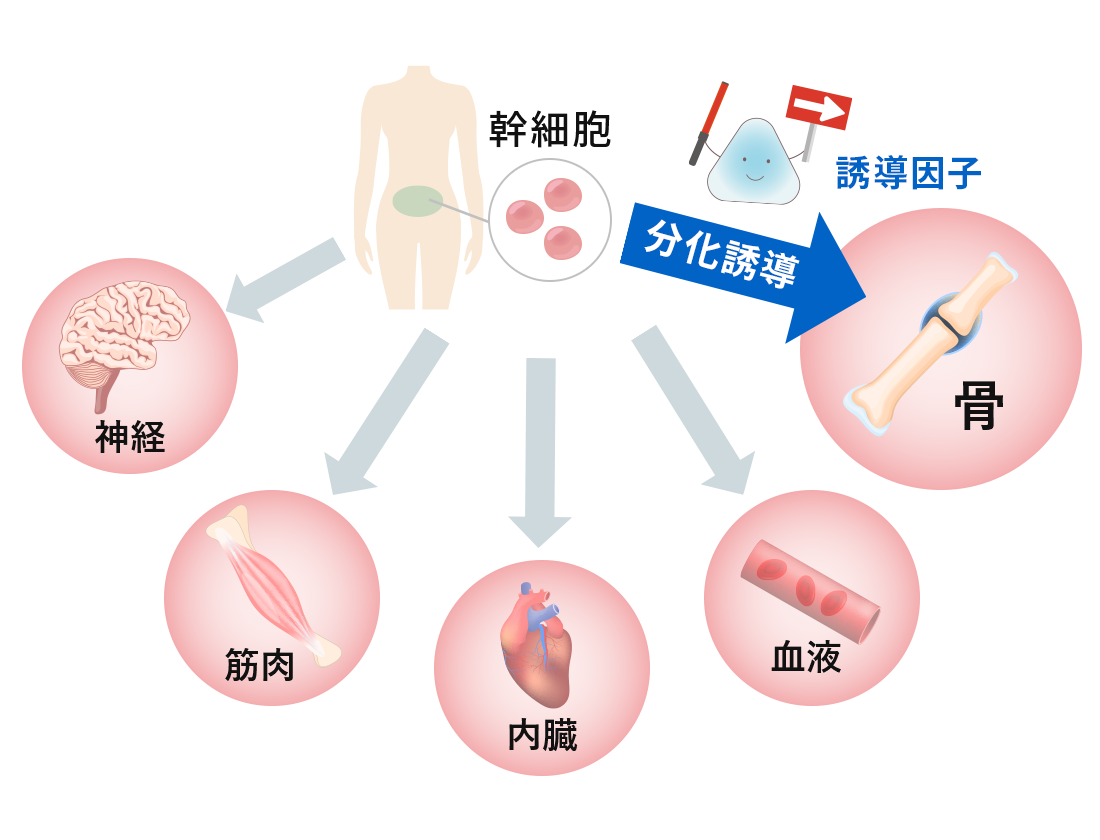

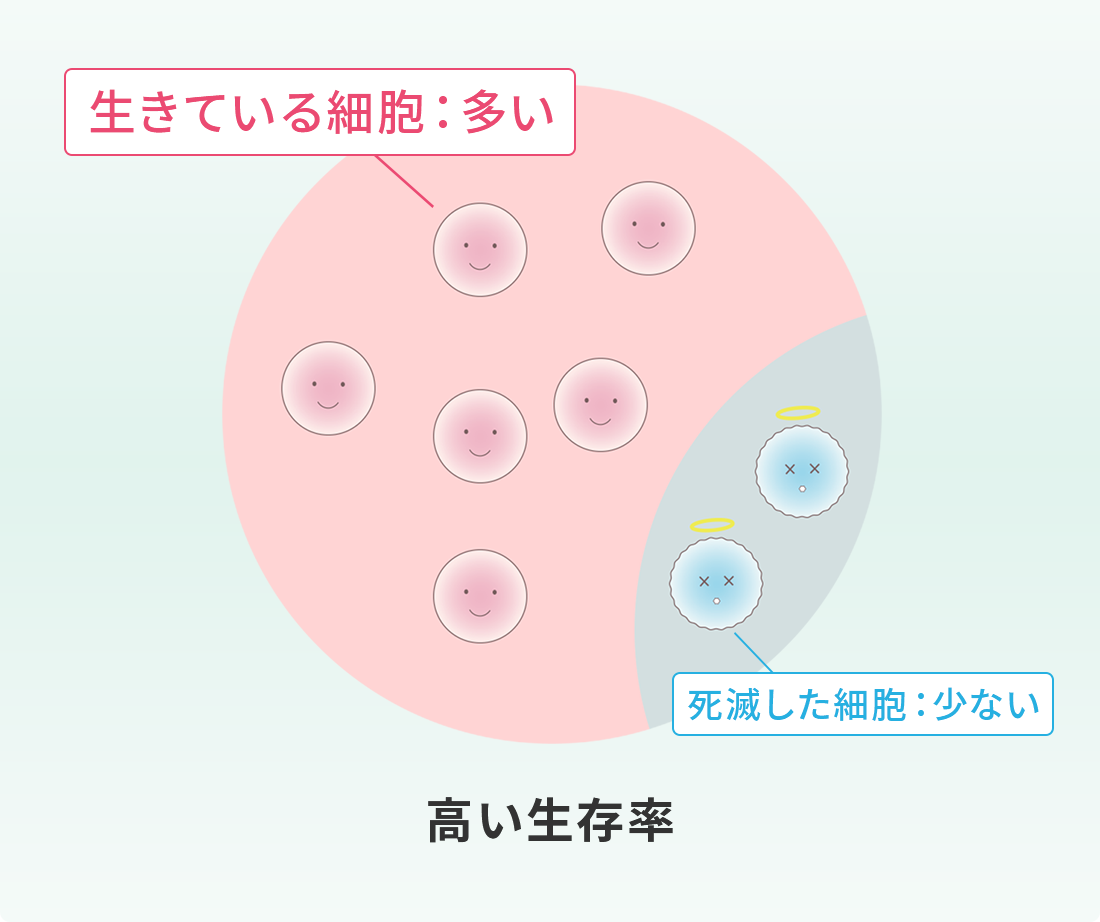

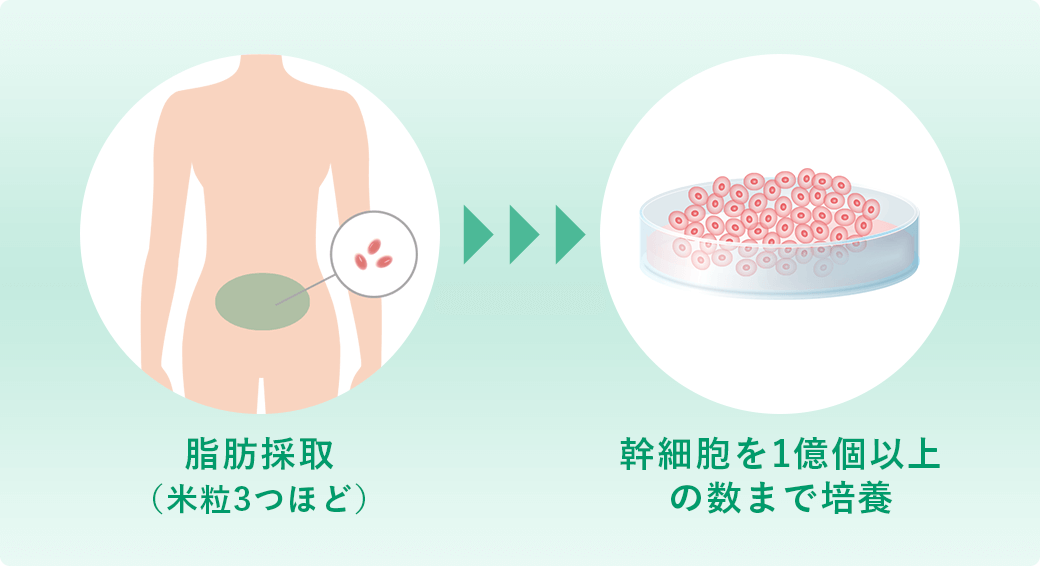

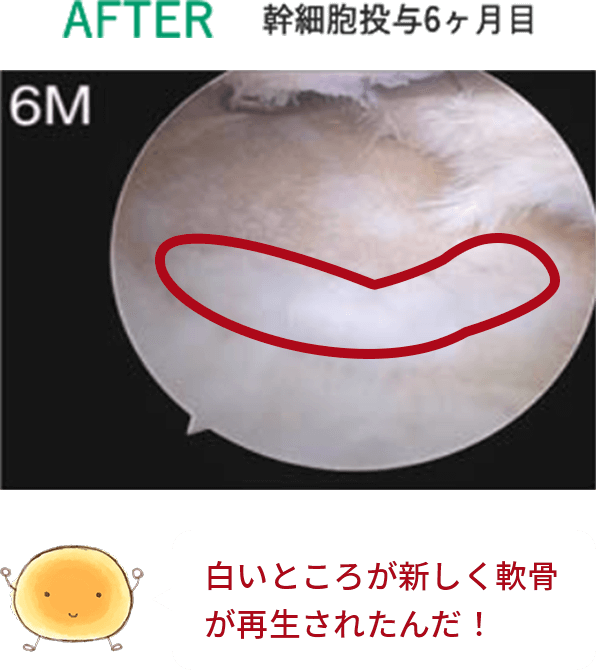

幹細胞治療は、自己再生能力を持つ幹細胞を利用して、損傷した組織の修復を目指す治療法です。脊髄損傷の後遺症に対しても、幹細胞治療により神経組織の再生や修復などが期待されています。

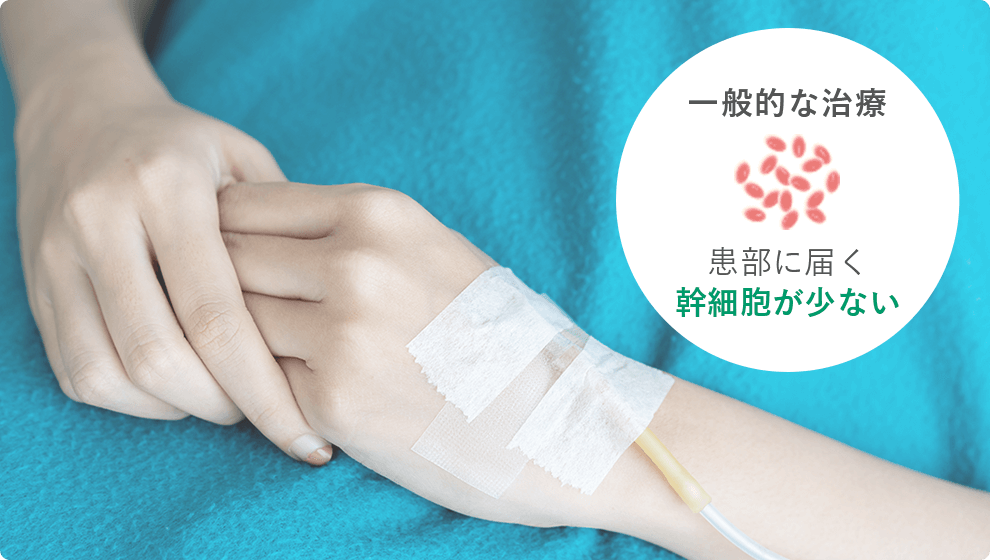

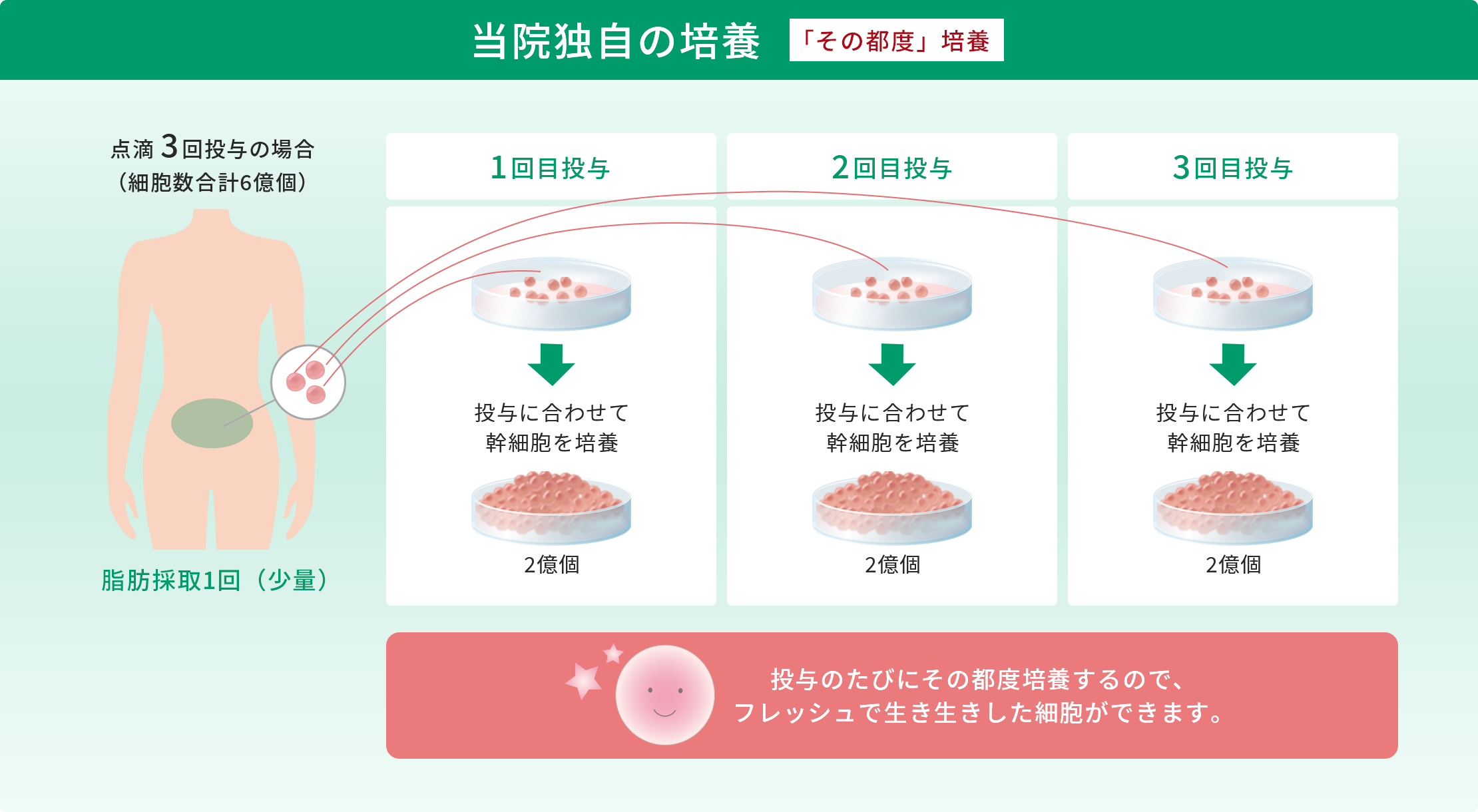

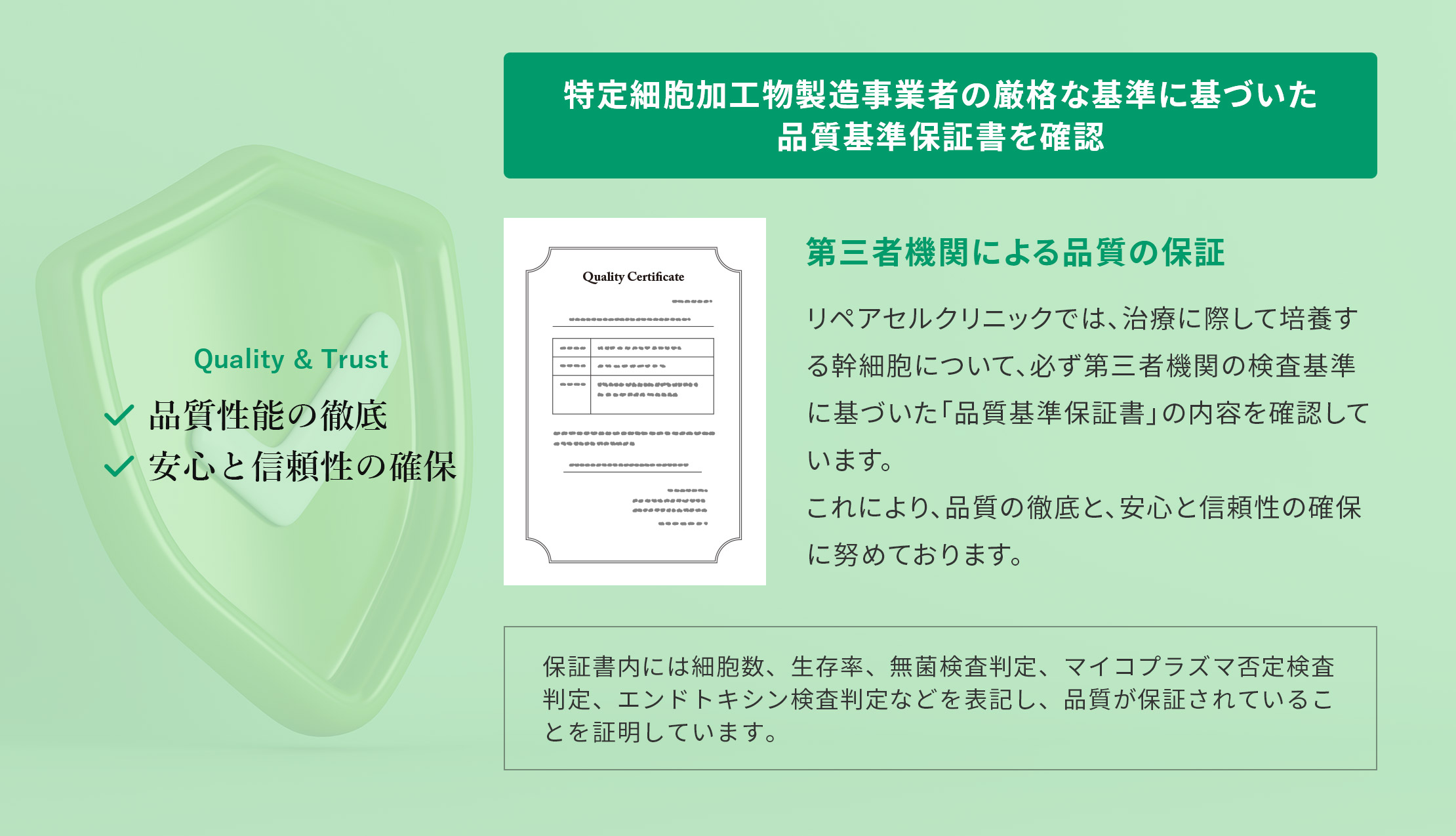

そもそも脊髄損傷の幹細胞治療を受けられる医療機関は、国内でも数少ない現状がありますが、その中でもほとんどの医療機関は点滴による治療となっています。

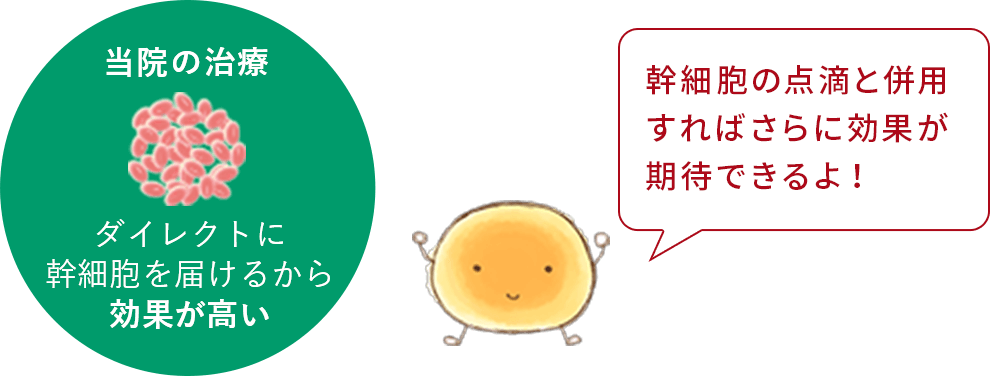

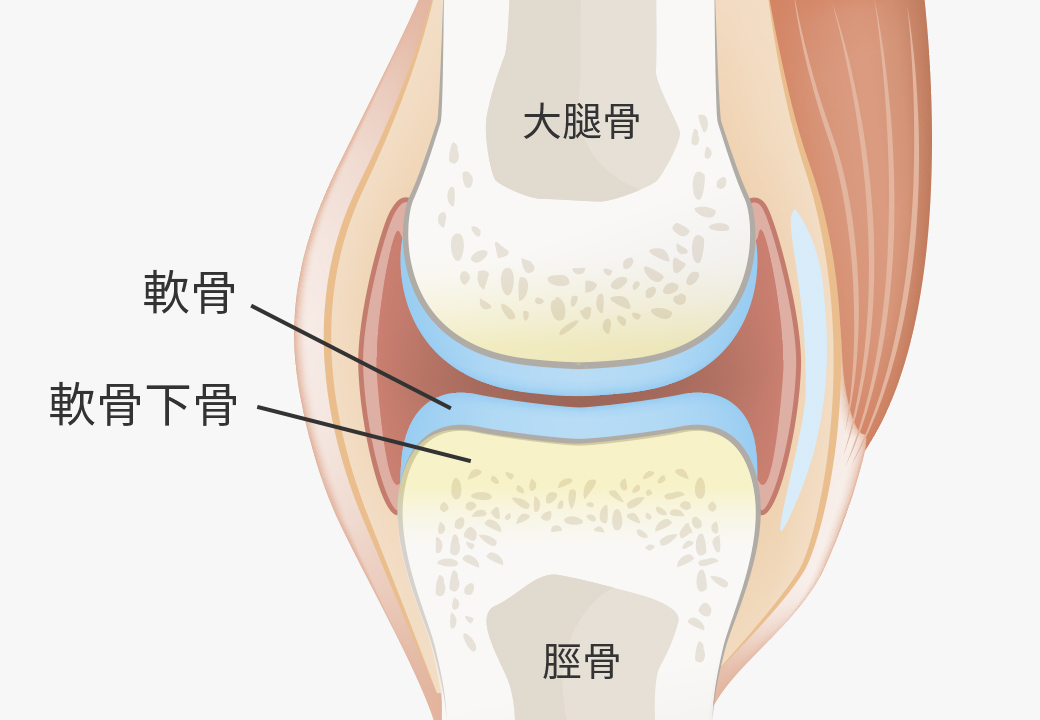

当院では点滴の他に「脊髄腔内ダイレクト注射」も選択していただく事が可能となっており、より神経の再生にアプローチしやすい治療と言えるでしょう。

その証とも言えるくらい、当院ではたくさんの患者さまが訪れ、その効果を実感していただいています。