- 幹細胞治療

女性に多い肝臓の病気の症状は?自己免疫性肝炎の原因や治療法について医師が解説

肝臓の病気は初期には自覚症状が現れにくいものが多いですが、中には女性に多く見られるタイプも存在します。

自己免疫性肝炎はその代表的な疾患の一つで、早期発見と適切な対応が大切です。

本記事では、女性に多い自己免疫性肝炎の症状やセルフチェックリストについて解説します。

また、進行するとどのようなサインが現れるのか、そして女性が発症しやすいとされる原因や主な治療法について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、肝臓疾患に対する再生医療の治療法や症例を限定公開しています。

再生医療の治療ガイドブックを無料でプレゼントしているので、将来的な肝臓疾患の不安がある方は、ぜひお受け取りください。

目次

肝臓の病気で女性特有の症状とは|自己免疫性肝炎

自己免疫性肝炎は、体を病気から守る免疫システムが誤作動を起こし、本来守るべき自分の肝臓を敵と勘違いして攻撃してしまう病気です。

そのため、肝臓に長期間にわたって炎症が続きます。

自己免疫性肝炎は女性に多く、とくに50〜60代の方に発症しやすい※ことが知られています。

※出典:厚生労働省「小児の自己免疫性肝炎:疫学,診断,治療」

本章では、自己免疫性肝炎の症状の現れ方について解説します。

「自分は大丈夫かな?」と少しでも気になる方は、ぜひご覧ください。

初期段階では自覚症状がほぼない

女性に多い肝臓の病気である自己免疫性肝炎は、初期の段階では自分で気づく症状がほとんどなく、静かに進行する傾向にあります。

初期段階の特徴は、以下の通りです。

- 自覚できる症状がほとんどない

- 健康診断の血液検査で見つかることが多い

- 肝臓の働きを示す血液検査の数値(AST・ALT)が正常範囲を超えることで、肝臓の異常を発見する手がかりになる

初期段階の自覚症状が乏しいため、定期的に健康診断や肝機能検査を受けることが重要です。

とくに血液検査で肝障害の可能性を指摘された場合は、放置せずに内科や消化器内科を受診しましょう。

適切な診断と治療を早めに行うことで、肝硬変や肝不全など重い疾患への進行を防げます。

また、肝機能の数値が高いときに現れる症状については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

悪化すると腹部の張りや下肢のむくみが起きる

女性に多い肝臓の病気である自己免疫性肝炎は初期に症状がほとんど現れないため、なんらかの自覚症状が出た時には、すでに病気が進行していることもあります。

肝臓の働きが十分でなくなると、気づきやすい症状として以下のような変化が現れることがあります。

- お腹に水がたまる腹水によって腹部が張るように感じる

- 血液中の水分が滞って下肢にむくみが生じる

上記の症状が出る前の段階で、定期的な検査や早めの受診によって、肝硬変への進行を防げます。

肝硬変の治療法については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

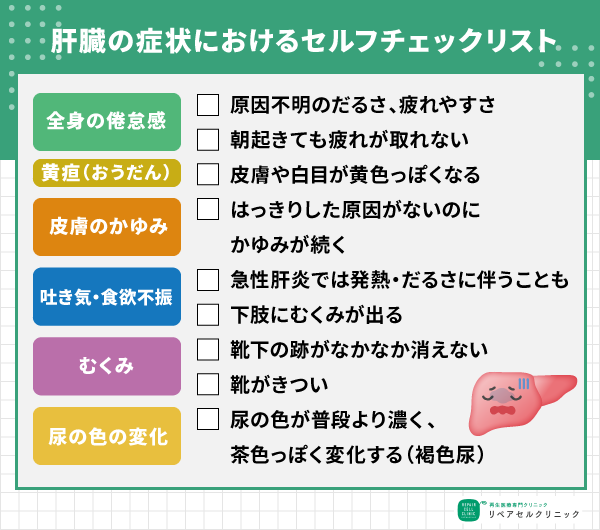

女性必見!肝臓の病気の症状セルフチェックリスト

肝臓は、不調があっても自覚症状として現れにくいことがあります。

しかし、日々のちょっとした体調の変化が、実は肝臓不調のサインである可能性も否定できません。

ここでは、「もしかして肝臓の調子が悪いのかな?」と感じたときに、確認していただきたいチェックポイントをご紹介します。

| チェック項目 | 具体的な症状・観察ポイント |

|---|---|

| 全身の倦怠感 |

|

| 黄疸(おうだん) | 皮膚や白目が黄色っぽくなる |

| 皮膚のかゆみ | はっきりした原因がないのにかゆみが続く |

| 吐き気・食欲不振 |

|

| むくみ |

|

| 尿の色の変化 | いつもより濃く茶色っぽい尿(褐色尿) |

上記は、あくまで目安ですが、肝臓疾患の早期発見につながるヒントになることがあります。

気になる症状がある場合は、ためらわず内科や消化器内科を受診しましょう。

肝臓の病気(自己免疫性肝炎)を女性が発症しやすい原因

自己免疫性肝炎が女性に多く見られるはっきりとした原因はまだ解明されていません。

男性より女性の発症率が高く、とくに中年以降に発症しやすいことから、女性ホルモンや遺伝的な要因が関わっていると考えられています。

スウェーデンで行われた全国規模の研究では、自己免疫性肝炎の発症率が女性において男性の約4倍高い※というデータがありました。

※出典:HEPATOLOGY

中でも、女性ホルモンの一種であるエストロゲンが免疫システムに影響を与えるため、女性の方が発症しやすいと考えられています。

肝臓の病気や自己免疫性肝炎の診断に必要な検査

自己免疫性肝炎をはじめとした女性に多い肝臓の病気は、症状だけでは判断が難しく、いくつかの検査を組み合わせて診断するのが一般的です。

主な検査項目は次のとおりです。

| 検査名 | 内容 |

|---|---|

| AST(GOT)・ALT(GPT)の数値検査 | 肝臓の機能を調べる血液検査の項目 |

| IgG・自己抗体検査 | 免疫が自分の肝臓を攻撃していないかを確認する検査 |

| B型・C型肝炎ウイルス検査 | 他の肝炎との区別にするために必要な検査 |

| 画像検査(超音波検査・CTなど) | 肝臓が腫れていないか、炎症が起きていないかを画像で確認 |

| 肝生検 | 肝臓の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査 |

肝臓の疾患は初期症状に気づきにくいため、検査で状態を把握しておくことが非常に重要です。

病気の進行度や治療の必要性が判断できるため、肝臓の健康に不安を覚える方は消化器内科や肝臓内科に相談しましょう。

女性に多い肝臓の病気(自己免疫性肝炎)に対する治療法

自己免疫性肝炎は、免疫の働きが過剰になり自分の肝臓を攻撃してしまう病気です。

そのため、治療では免疫の働きを落ち着かせ、炎症を抑える薬の服用が基本となります。

医師の指示に従って治療を続けることで、病気の悪化を防げる場合が多いため、早期に治療に取り組むことが大切です。

主な治療法は以下の通りです。

| 治療の種類 | 主な薬剤・方法 |

|---|---|

| 基本治療 | 免疫を調整し肝臓への攻撃を抑える働きのある、ステロイド薬(プレドニゾロン)の服用 |

| 追加・併用治療 |

|

| 進行した場合 |

|

副腎皮質ステロイドに十分な効果が見られない場合、免疫抑制剤を併用して治療の効果を高める場合があります。

また、肝硬変まで進んだ段階では、肝移植が視野に入るケースもあります。

肝移植は症状の改善が期待できる一方で、感染症や拒絶反応などのリスクもあるため、担当医と慎重に相談しながら検討しましょう。

薬物療法では回復が難しいケースに対し、体の再生力を利用した再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さま自身の細胞を利用して、傷んだ肝臓組織の修復を目指す治療です。

入院や手術が不要な場合が多いので、手術を避けたい方や身体の負担が少ない治療法をお探しの方に選ばれています。

肝硬変の治療として検討される再生医療については、以下の記事で紹介していますので参考にしてください。

肝臓の病気で女性特有の症状についてよくある質問

ここでは、肝臓の病気で女性特有の症状についてよくある質問とその回答をまとめました。

「もしかして肝臓疾患かも?」と感じるサインや、日頃から気をつけておきたいことなど、ぜひ参考にしてください。

肝臓がやばいサインは?

黄疸(皮膚や白目が黄色くなる現象)や、原因のはっきりしないだるさ・むくみ・皮膚のかゆみは、肝臓からのSOSサインとして知られています。

とくに女性は「疲れやすい体質かも」「更年期かもしれない」と考えて受診が遅れやすいため、こうした症状が続く場合は自己判断せず、早めに医療機関で確認しておくことが大切です。

女性によくある肝臓病の症状は?

女性はホルモンの影響によって肝機能が揺らぎやすく、妊娠中や更年期には肝機能障害のリスクが高まるとされています。

以下のような症状は、肝機能の低下と関係している可能性があります。

- 月経の乱れが続く

- 夕方になると足がむくむ

- はっきりとした原因がないのに皮膚にかゆみが続く

いつもと違う体の変化が続く場合には、疲れのせいと済ませず早めに医療機関で確認しましょう。

若い女性でも肝臓病になる?

年齢が若くても、肝臓病を発症する可能性は十分あります。

たとえば、自己免疫性肝炎は中年以降に多いとされていますが、若い女性や小児でも報告されています。

日本国内の調査では、15歳以下の自己免疫性肝炎患者の約57%が女性※でした。

※出典:厚生労働科学研究費補助金 (難治性疾患等政策研究事業)「小児自己免疫性肝炎全国調査結果」

さらに、近年(2016~2022年)に報告された急性B型肝炎では、女性の発症ピークが20~24歳※と若年層に多いことが示されています。

※出典:国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「IASR 44(3), 2023【特集】急性B型肝炎 2016~2022年」

年齢が若いからと安心せず、体調の変化や違和感があれば早めに医療機関を受診することが大切です。

自己免疫肝炎の注意点は?

女性に多く見られる自己免疫性肝炎は、初期段階では自覚症状がほとんど現れない点に注意が必要です。

気づかないうちに病気が進行し、だるさや黄疸などの症状が出るころには、すでに肝臓の炎症が進んでいることがあります。

治療を受けずに放置すると、以下のような疾患に進行する恐れがあります。

| 疾患名 | 肝臓の状態 |

|---|---|

| 肝硬変 | 慢性的な炎症によって肝臓が硬くなる |

| 肝不全 | 肝臓の機能が著しく低下する |

肝硬変や肝不全まで進むと肝機能の回復は難しく、命に関わる深刻な状態に至ることもあります。

そのため、定期的な健康診断や血液検査で肝機能を確認し、異常があれば早めに医療機関で診てもらうことが重要です。

肝臓がんの前触れとして注意すべき症状は?

肝臓がんの初期は、自覚症状がほとんど現れません。

そのため、健康診断での肝機能異常の指摘や、慢性肝炎・肝硬変の症状が進行して初めて気づくケースが多くあります。

以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。

- 体の黄色さやかゆみ(黄疸)

- 全身のだるさ

- 食欲不振

- 意識障害

- 手の震え

- 手のひらの赤み

- むくみ

- お腹の張り

- 息苦しさ

- 出血しやすい

- 息切れ

- 動悸

- 吐血

- 痔

- メデューサの頭(肝臓に流れる血管の血圧が上がることで血液が別の経路を通ろうとした結果、食道や胃の静脈がこぶのように腫れ、お腹の表面の血管が蛇のように浮き出て見える状態)

上記の症状については以下の動画でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

女性のγ-GTPが高い原因は?

γ-GTPが高くなる原因として、以下のようなものが考えられます。

- 飲酒により肝臓に負担がかかっている

- 脂肪肝(脂肪が肝臓にたまった状態)

- 薬の影響による肝機能障害

- 原発性胆汁性胆管炎(女性に多い自己免疫性の胆道疾患)

γ-GTP(ガンマ・グルタミルトランスぺプチダーゼ)は、肝臓が有害物質を無害にする働きに関わる物質で、肝臓や胆道の状態を調べる際に用いられる血液検査の項目です。

一般的な基準値は女性で30U/L以下とされており、この数値を上回る場合には注意が必要です。

なお、γ-GTPだけが高い場合でも、必ずしも肝臓の病気とは限りません。

AST・ALTなど他の肝機能検査の数値も合わせて確認し、必要に応じて医療機関で詳しく調べてもらうことが大切です。

肝臓の病気(自己免疫性肝炎)が不安な女性は早めに医療機関を受診しよう

女性に多く見られる肝臓の病気である自己免疫性肝炎は、初期段階では自覚症状がほとんど現れません。

進行すると、お腹の張りや下肢のむくみなどがサインとして出ることがあります。

肝臓は沈黙の臓器とも呼ばれ、症状が現れた時には病気が進行しており、治療が難しくなる場合も少なくありません。

病気が進行して薬の服用では改善が難しい場合、再生医療という治療法も選択肢の一つです。

再生医療の特徴は、下記のとおりです。

- 患者さまの細胞を用いて肝組織の修復を目指す

- 肝硬変や肝不全にも用いられる場合がある

- 手術や入院が不要で身体への負担が少ない

以下のページでは、当院の再生医療によって脂肪肝や肝硬変の改善が見られた症例を公開していますので、併せて参考にしてください。

>再生医療による肝疾患の症例はこちら

また、再生医療の症例や治療法や症例については、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでも紹介しています

治療内容や症例について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

監修者

岩井 俊賢

Toshinobu Iwai

医師

関連する症例紹介

-

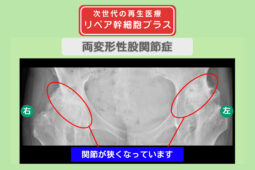

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性