肝臓を回復させるには生活習慣の見直しが重要!肝疾患を改善させる再生医療についても解説

公開日: 2020.02.28肝臓といえば「お酒」というイメージがありますが、お酒以外でも肝臓にダメージを与えている可能性があります。

「身体の疲労がなかなか取れない」という人は、肝機能が低下しているかもしれません。

本記事では、低下した肝機能を回復させる方法について詳しく解説していきます。

肝機能の低下を放置すると「脂肪肝」や「肝硬変」という病気に繋がる可能性があります。

肝臓の働きや肝機能を回復させる方法を理解して、肝臓疾患を予防しましょう。

目次

肝臓はどのような働きをしているの?

肝臓は、人間の体の中で最も大きな臓器といわれており、以下のような働きをしています。

- 代謝

食事などから摂取した栄養素を体内で利用できるエネルギーとして蓄える機能 - 解毒

薬やアルコールなどの体にとって有害な物質を分解して無害化する - 胆汁の生成

脂質の消化や吸収に必要な胆汁を生成・分泌する

「肝臓が疲れている」場合、エネルギーとして代謝できなかった栄養素が中性脂肪となって蓄積されます。

また、アルコールなどの解毒されるべき物質がそのまま体内に残ってしまいます。

生命活動にとって重要な働きをしている肝臓の疲労や疾患は、早めの対策・治療が必要です。

しかし、肝臓には神経が通っていないため、何らかのダメージを受けても自覚症状が現れにくく「沈黙の臓器」とも呼ばれています。

そのため、人間ドックや健康診断を受けて肝臓の異常を早期発見することが重要です。

肝臓を回復させるには食事の見直しや運動が大切

肝臓を回復させるには、食事による栄養素の摂取や有酸素運動、禁酒で肝臓を休める必要があります。

それぞれの項目について詳しく解説していきます。

たんぱく質やビタミン類を摂取する

肝臓の働きをサポートする効果に期待できる栄養素と主な食べ物を紹介します。

|

必要な栄養素 |

主な食べ物 | 詳細 |

| たんぱく質 |

鶏ささみ、青魚、豆腐、卵など |

幹細胞の修復や機能回復に必要な栄養素 |

| ミネラル |

野菜、海藻類、きのこ類など |

代謝、解毒、胆汁の生成など肝臓の働きをする過程に欠かせない栄養素 |

|

抗酸化ビタミン |

・ビタミンA ・ビタミンC ・ビタミンE |

肝臓内の活性酸素を抑え、肝機能の低下を防ぐために必要な栄養素 |

|

タウリン |

貝類、タコ、エビなど | 肝臓の解毒作用を高めて肝機能をサポートする効果が期待できる栄養素 |

食生活の見直しは、「肝機能の低下予防」と「肝機能を高めるサポート」のどちらの効果も期待できます。

暴飲暴食や偏った食事を避けて、バランスの良い食事を心がけましょう。

脂質と糖質の摂取を控える

肝臓を回復するためには、脂質と糖質の過剰摂取を控えることが重要です。

高脂肪・高糖質の食事は肝臓に負担をかけ、脂肪肝の原因となります。

特に、揚げ物やファストフードなどの飽和脂肪酸を多く含む食品、清涼飲料水や菓子類などの単純糖質の食べ過ぎは控えるべきです。

代わりに、不飽和脂肪酸を含む青魚などを適量摂取し、精製された糖質ではなく玄米や全粒粉パンなどの複合糖質を選ぶようにしましょう。

糖質制限と適切な脂質バランスを保つことで、肝臓への負担を軽減し、回復を助けることができます。

肥満状態を改善する

過剰な体脂肪、特に内臓脂肪は肝臓に脂肪が蓄積する「脂肪肝」の主な原因となります。

肥満状態を改善して適正体重を目指すことで、肝臓への負担を大幅に軽減できます。

具体的には、一日の摂取カロリーを適切に管理し、ゆっくり確実に減量することが重要です。

急激なダイエットは逆に肝臓に負担をかけるため避けましょう。目標は1ヶ月に1〜2kg程度の減量が理想的です。

1日30分程度の有酸素運動を習慣化する

肝機能を改善するためには1日30分程度の有酸素運動を取り入れましょう。

肥満や運動不足によって、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積される「非アルコール性脂肪肝」が起こる可能性があります。

ウォーキングや水泳などの有酸素運動を習慣にし、肝臓に蓄積した中性脂肪を減らしましょう。

有酸素運動によって脂肪肝化が改善される※1ことも報告されています。

※参考:一般社団法人 日本肝臓学会「追補内容のお知らせ『NAFLD/NASH 診療ガイドライン』」

アルコールの摂取量を抑える

肝機能を改善させるためには、禁酒もしくはアルコールの摂取量をできるだけ抑えましょう。

お酒の飲酒量が多いと、アルコールを分解する働きを持つ肝臓に負担がかかり続けるため「アルコール性脂肪肝」になる可能性があります。

厚生労働省では、適度な飲酒量として1日あたりの純アルコール量は約20gとしています。

主な酒類の目安量は、以下の通りです。

| お酒の種類 | 純アルコール量 |

| ビール(中瓶1本500ml) | 20g |

| 清酒((1合180ml)) | 22g |

| ウイスキー・ブランデー(ダブル60ml) | 20g |

| 焼酎(35度)(1合180ml) | 50g |

| ワイン(1杯120ml) | 12g |

しかし、アルコールは肝臓にとってストレスになるため、肝臓が疲労している時は禁酒することをおすすめします。

肝臓が回復するまでの期間と肝臓の状態

肝臓の機能が回復するまでに必要な期間は、肝臓の状態によって大きく違いがあります。

例えば、飲酒により一時的に肝臓が疲れている状態であれば、2日間の禁酒期間を設けることで肝臓は回復するといわれています。

一方で、慢性肝炎を放置して「肝硬変」になっている場合だと、いくら期間を設けても肝機能が回復することはありません。

極端な 2 例を挙げましたが、このように肝臓の回復に必要な期間および回復するかどうかについては、肝臓がどの程度のダメージを受けていて、どういった状態になっているかによって左右されるのです。

肝機能低下が招く疾患とは?

肝臓が疲れていると表現される「肝機能が低下している状態」を放置すると、様々な病気に繋がるリスクがあります。

|

病名 |

主な症状 |

|

脂肪肝 |

自覚症状がほぼないため、健康診断などの血液検査で発覚することが多い |

|

アルコール性肝炎 |

食欲不振・だるさ・発熱などの症状があり、肝臓の腫れや上腹部に痛みを感じる |

|

ウイルス性肝炎 |

黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)・食欲不振・嘔吐・全身の倦怠感・発熱など |

|

肝硬変 |

・黄疸(皮膚や白目が黄色くなる) |

肝機能の低下は、肝機能を回復させるために生活習慣を見直せば改善することが多いです。

しかし、肝機能の低下を放置して病気になってしまうと適切な治療が必要になります。

肝機能が低下している前兆

肝機能が低下しても初期段階では症状が現れにくいため、血液検査を受けて初めて異常に気づくことも多いです。

しかし、肝機能の低下が進行すると肌が黄色くなる黄疸やむくみ、尿の色が濃くなるなどの症状が現れます。

気づいた時には症状が進行している可能性があるため、早めに医療機関を受診して検査を受けましょう。肝臓の回復には早期発見が重要です。

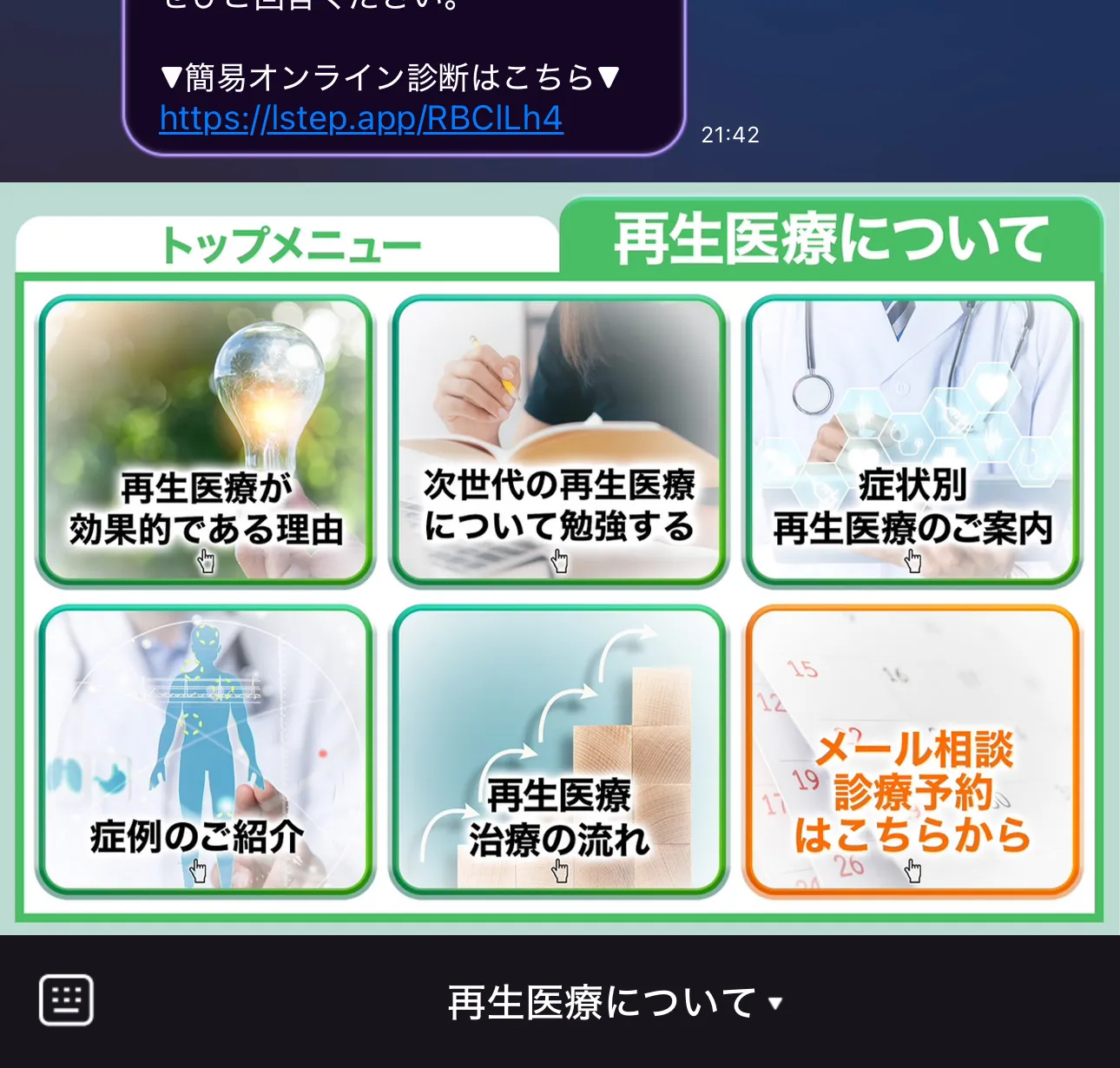

肝疾患の改善につながる可能性がある「再生医療」

従来の肝硬変の治療法では、症状の進行と合併症を防ぐことを目的としており、元の状態に戻すのは難しいとされています。

そんな、治らないとされている肝疾患には再生医療という選択肢があります。

- 再生医療とは、幹細胞のさまざまな組織に変化する能力を利用し、損傷した肝臓の修復・再生を促す治療法のことです。

患者さま自身から幹細胞を採取・培養して点滴投与します。ご自身の細胞を使用することから、副作用などのリスクが少ないのが特徴です。

肝疾患を根本的に治したい方は、当院「リペアセルクリニック」の無料メール相談・オンラインカウンセリングをご利用ください。

肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。

【まとめ】肝臓を回復させるには再生医療による治療をご検討ください

疲れた肝臓の機能を回復させるには、脂肪や糖質の過剰摂取を避ける食生活や、適度な運動など生活習慣の改善が大切です。

普段から肝臓を労わっていれば、少し疲れた程度なら数日の期間で回復しますが、慢性的に肝臓が疲れていると肝疾患になってしまいます。

そうなると、回復に時間がかかる、あるいは自然回復しない状態に陥ってしまう可能性があります。

肝疾患には薬物治療や運動療法の他にも、再生医療という選択肢があります。肝機能の低下に悩んでいる方は、ぜひ再生医療による治療をご検討ください。

監修者

渡久地 政尚

Masanao Toguchi

医師

略歴

1991年3月琉球大学 医学部 卒業

1991年4月医師免許取得

1992年沖縄協同病院 研修医

2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務

2008年沖縄協同病院 内科 勤務

2012年老健施設 かりゆしの里 勤務

2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長

2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長

2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長