- ひざ関節

膝の上が痛い原因とは?考えられる疾患と自宅でできる対処法を紹介【医師監修】

膝の上が痛い原因は、股関節・足関節が硬いことやジャンプなど繰り返しの動作で発症する炎症など、様々な理由があります。

日常生活や運動時に痛みを感じても適切な治療を受けずに放置してしまうと、痛み症状の悪化や治療期間が長期化するため注意が必要です。

この記事では、膝の上が痛い原因や考えられる疾患や、自宅でできる対処法について解説します。

近年、膝上の痛みの原因にもなる疾患を手術せずに治療できる方法として、再生医療が注目されています。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、変形性膝関節症をはじめとする膝の痛みに対する再生医療の情報を配信中です。

入院や手術不要で通院のみで治療でき、日常生活を送りながら痛み症状の改善が期待できるため、この機会に再生医療について知っておきましょう。

目次

膝の上が痛い原因

膝の上が痛い原因は以下の通りです。

- ジャンプなど繰り返しの動作による炎症

- 股関節・足関節が硬い

- 関節の変性

- 疲労やストレスの蓄積

- 加齢による筋肉の低下

ジャンプなど繰り返しの動作により、大腿四頭筋腱炎・膝蓋腱炎など膝周辺が炎症を起こす可能性があります。

また、股関節・足関節が硬い人や、関節の変性、加齢による筋肉の低下などにより、膝の上が痛むこともあるため、注意が必要です。

疲労やストレスの蓄積も「滑液包水腫」や「滑液包炎」につながる可能性があるため、膝に痛みがある時は十分な休養をとる必要があります。

膝の上が痛いときに考えられる7つの疾患

膝の上が痛いときに考えられる疾患は主に以下の7つあります。

膝の上の痛みはバスケットやマラソン選手などスポーツ選手以外でも、加齢や先天的な疾患などもあります。

それぞれどういった疾患なのかを詳しく解説していきます。

大腿四頭筋腱炎

膝の上が痛いときは、大腿四頭筋腱炎の可能性が考えられます。

- 股関節・足首・大腿四頭筋が硬い

- バスケットボールやサッカー競技をしている

- 過度な運動や筋力不足

バレーボールやバスケットボールなどの頻繁にジャンプする競技や、サッカーなどの瞬発的な動作が多い競技でよく見られます。

成長期には大腿四頭筋の柔軟性不足によって、脛骨粗面部で痛みがでるオスグッド病が有名ですが、成長期を過ぎればオスグッド病よりも大腿四頭筋腱炎になる方が多いです。

大腿四頭筋腱炎はストレッチで少しずつ改善ができるので、症状の悪化リスクを下げるためにも日々取り組んでおきましょう。

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

ジャンパー膝として有名な膝蓋腱炎は膝のお皿の下部にある膝蓋腱に炎症が起こる疾患です。

- オーバーユースによる負荷

- ジャンプやダッシュ時の不適切なフォーム

- 膝周辺の柔軟性不足

膝蓋腱炎は、ジャンプや着地など急激な動作を繰り返すことで膝蓋腱に負荷がかかることで痛みが生じる場合があります。

また、大腿四頭筋の柔軟性の低下も要因の一つです。

とくに成長期の10代では骨の成長に筋肉が追いつかないことで、膝蓋骨周辺に負担が蓄積することで痛みを感じるケースが多いです。

運動前のウォーミングアップやストレッチを行い、適切なフォームで運動することで、膝への負担を軽減させましょう。

滑液包炎

滑液包炎は、関節の動きを滑らかにする役割がある滑液包に炎症が起こる疾患です。

- オーバーユースによる負担の蓄積

- 転倒や打撲などの外傷

- 細菌などによる感染

- 基礎疾患

滑液包炎は膝だけでなく、肩や肘、足首にも発症することがある疾患で、過度な使用や外傷、感染などが主な原因です。

滑液包は皮膚、筋肉、腱、靭帯と骨との摩擦などの衝撃を吸収する役割があり、これにより組織の損傷を減らします。

痛みが強い場合や発熱等がある場合は早期に医療機関を受診しましょう。

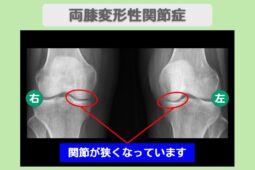

変形性膝関節症

変形性膝関節症は、膝の関節軟骨が摩耗し、骨同士がぶつかり合うことで膝の変形や痛みが生じる疾患です。

- 加齢

- O脚やX脚による膝への負担

- 股関節・足関節・内転筋が硬い

年齢と共に変形性膝関節症の発生リスクは高まりますが、とくに50代以降の女性に多く見られます。

初期段階では、立ち上がりや動きはじめに痛みを感じますが、少し休憩するとすぐに痛みは引いていきます。

症状の進行とともに膝関節がすり減ることで歩行困難なほど痛みを感じるケースもあるため、痛みや違和感がある場合は早期に医療機関を受診しましょう。

以下の記事では、変形性膝関節症のステージ分類について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

腸脛靭帯炎(ランナーズニー)

腸脛靭帯炎(ランナーズニー)は、膝を曲げる動作を何度も繰り返し行う運動・競技をしている方に多い症状です。

- 長距離ランナーなど膝に負担の大きい競技

- 大腿筋(太ももの筋肉)が硬い

- 骨盤が歪んでいる

- 不適切なランニングフォーム

腸脛靭帯は大腿骨の外側を走行している長い靭帯で、大殿筋から始まっています。

腸脛靭帯が大腿骨の外側顆と何度も擦れると炎症を起こし、膝の上外側で痛みを感じることが特徴です。

一回の強い外力でランナーズニーになるわけではないので、痛みの原因となる動作を避けたり、競技を中止したりすれば痛みは軽減していきます。

分裂膝蓋骨

分裂膝蓋骨は、成長過程で一つに癒合する膝蓋骨が2つ以上に分裂してしまっている状態であり、成長期のお子さんに多い症状です。

- 成長過程での膝蓋骨の癒合不全

- オーバーユースによる膝の負荷

- 転倒などによる外傷

日常生活に支障がなければ保存療法で十分改善が可能ですが、あまりにも痛みが強く出ている場合や、日常生活に支障が出ている場合は手術を行う可能性もあります。

大腿四頭筋の緊張が強いと分裂膝蓋骨による痛みも強くなりやすいため、ストレッチなどで大腿四頭筋の柔軟性を高めることも大切です。

関節リウマチ

関節リウマチは自己免疫疾患の一つで免疫異常により自分の関節を破壊してしまう疾患です。

- HLA-DR4の遺伝子型を持つ人

- 喫煙・歯周病・感染

- ストレス・疲労・出産

関節リウマチでは、病原菌やウイルスを攻撃する免疫細胞が、何らかの異常で自分の細胞を攻撃してしまうことで痛み症状が出ます。

ほとんどの場合は手先や足先などで症状が出始めますが、時間が経過すると膝関節や膝の上が痛いといった症状になることがあります。

進行すると関節が破壊されて膝が変形するのが特徴です。

治療法は薬物療法や運動療法が行われますが、変形の程度や日常生活の支障の度合いによっては手術が必要となります。

膝の上が痛いときに自宅でできる対処法

膝の上に痛みがある場合は、自宅でできる対処法があります。

- 患部のアイシング

- 膝周辺のストレッチ

- テーピングやサポーターの活用

自宅でできる対処法を詳しく説明していきますが、痛みや腫れがひどい場合は無理をせず早めに専門医を受診してください。

患部のアイシング

膝の上が痛いときは、氷嚢や保冷剤で患部のアイシングを行うことがおすすめです。

とくに急性期の場合は炎症を抑えて、腫れや痛みなどを軽減する効果が期待できるため、患部を冷やしましょう。

しかし、痛みが慢性化している場合は冷やすと逆に悪化するケースがあるため、温めるほうが良い場合があります。

膝周辺のストレッチ

膝の上が痛い場合は、大腿四頭筋や膝蓋骨、膝裏など膝周辺のストレッチを行うことがおすすめです。

膝蓋骨のストレッチを参考にしてください。

- 仰向けに寝て膝を伸ばす

- 両手の親指や人差し指で膝蓋骨を軽く押さえる

- 上下左右に動かす

膝を曲げている状態や太ももが力んでいると、動作しづらいため膝を伸ばしてリラックスした状態で行ってください。

ただし、あくまで痛みに対する応急処置となるため、早めに医療機関を受診して適切な治療を受けると良いでしょう。

テーピングやサポーターの活用

膝の上の痛みを軽減するには、テーピングやサポーターの活用が効果的です。

とくに膝の曲げ伸ばしが多い方は、伸縮性のあるキネシオロジーテープでテーピングしましょう。

キネシオロジーテープは、筋肉を支えるとともに、膝の負担軽減やケガの予防にも役立ちます。

また、サポーターは膝の衝撃を緩和することや、関節の動きをサポートすることが目的で活用されます。

ただし、一時的な対策のためオーバーユース時は安静が必要です。

膝上の痛みを早く治すには再生医療も選択肢の一つ

変形性膝関節症などの関節型疾患や、外傷による腱の損傷を原因とする膝上の痛みを早く治すには、再生医療という選択肢があります。

再生医療は患者さまご自身の血液から血小板を抽出して、患部に注射をするPRP療法や、脂肪組織などから幹細胞を採取、培養して患部に投与する幹細胞治療があります。

再生医療は患者さまご自身の血液や幹細胞のみを活用するため、アレルギー反応や拒絶反応の副作用リスクが低いことが特徴です。

手術や入院の必要がないため「膝上の痛みを早く治したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

膝の上が痛いときは早期に医療機関を受診しましょう

膝の上の痛みは、大腿四頭筋炎や変形性膝関節症、関節リウマチなど様々な原因があります。

自宅でできる対処法もありますが、原因や症状によって適切な対応が異なるため、痛みや違和感がある場合は早期に医療機関を受診しましょう。

原因を特定して適切な治療を受けることが早期回復のためにも重要なことです。

治療法は、原因となる疾患や症状に応じて薬物療法や運動療法、手術療法などがありますが、近年では手術や入院の必要がない再生医療という選択肢があります。

以下のページでは、当院の膝関節に対する再生医療の症例を公開しているため、併せて参考にしてください。

>再生医療による膝関節の症例はこちら

「膝上の痛みに長期間悩まされている」「膝上の痛みを早く治したい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設