- 脳卒中

- 頭部

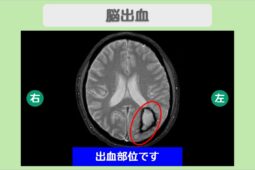

- 脳出血

脳溢血とは|脳梗塞や脳卒中との違いは?出血部位ごとの後遺症や予防法を解説【医師監修】

最近、家族や身近な方が脳溢血になった、またはニュースで脳溢血という言葉を聞いて「どのような病気なのか」「予防できるのか」と心配されている方も多いのではないでしょうか。

脳溢血は突然発症することが多く、適切な治療を受けないと重篤な後遺症がみられたり、生命に関わる危険性があります。

この記事では、脳溢血の症状や原因から出血部位別の特徴、効果的な予防法を詳しく解説します。

脳溢血の正しい知識を身につけることで、早期発見や適切な予防につながります。

近年の治療では、脳溢血を含む脳卒中に対して、再生医療という治療法が注目されています。

脳溢血の後遺症改善や再発予防についてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEにご登録いただき、再生医療について詳しい情報をご確認ください。

目次

脳溢血とは|脳出血とも呼ばれる脳卒中の一つ

脳溢血とは、脳の血管が破れて出血する脳卒中の一つに分類される病気です。

まずは、基礎知識として、主な原因と症状について詳しく見ていきましょう。

上記の知識を身につけることで、脳溢血の早期発見や適切な予防につながります。

脳溢血の主な症状

脳溢血は突然発症し、以下のようなさまざまな症状が現れます。

- 突然の激しい頭痛

- 片側の手足の麻痺やしびれ

- ろれつが回らない、言葉が出にくい

- 意識障害やぼんやりした状態

- めまいや吐き気、嘔吐

- 視野の異常や物が二重に見える

- バランス感覚の異常、ふらつき

- 顔面の麻痺や表情の変化

これらの症状が一つでも現れた場合は、すぐに救急車を呼んで医療機関を受診してください。

脳溢血は時間との勝負であり、早期治療により後遺症を軽減できる可能性があります。

脳溢血の主な原因

脳溢血の主な原因は、以下のとおりです。

- 高血圧

- 動脈硬化の進行

- 糖尿病による血管への影響

- 喫煙による血管の損傷

- 過度の飲酒

- 脂質異常症(コレステロールや中性脂肪の異常)

- ストレスや過労

- 肥満

- 加齢による血管の老化

とくに高血圧は脳溢血の最大の危険因子とされており、血圧管理が予防の鍵となります。

これらの原因の多くは、食事や運動などの生活習慣の改善により対策できるため、日頃からの健康管理が重要です。

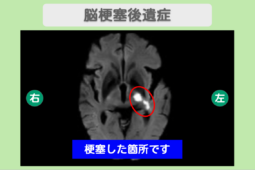

脳溢血と脳梗塞・脳卒中との違い

脳溢血、脳梗塞、脳卒中は混同されがちですが、それぞれ異なる病気です。

以下の特徴や違いがあります。

| 病気の名称 | 特徴 |

|---|---|

| 脳溢血(脳出血) | 脳の血管が破れて出血する |

| 脳梗塞 | 脳の血管が詰まって血流が止まる |

| 脳卒中 | 脳溢血・脳梗塞・くも膜下出血の総称 |

脳卒中は脳溢血(脳出血)・脳梗塞・くも膜下出血の総称であり、脳組織が障害を受ける病気のことです。

また、脳溢血は血管の破裂による出血が原因であるのに対し、脳梗塞は血管の詰まりが原因という点で大きく異なります。

どちらも緊急性の高い病気のため、早期に医療機関に連絡し、適切な治療を受けることが重要です。

脳卒中の種類について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

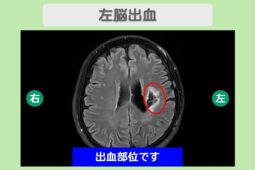

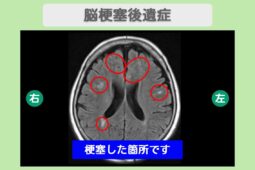

脳溢血は出血した部位によって症状や後遺症が異なる

脳溢血の症状や後遺症は、出血が起こった脳の部位によって大きく異なります。

本章では、出血部位別の特徴について解説します。

それぞれの出血部位の特徴を知ることで、症状に応じた適切な対応や治療選択肢の検討ができます。

被殻出血(ひかくしゅっけつ)

被殻出血は、脳溢血全体の約50%を占める最も多いタイプです。

被殻は大脳の奥にある部位で、運動機能を司る重要な役割を果たしており、出血すると以下のような症状が現れます。

- 片側の手足の麻痺

- 片側の顔面麻痺や表情の変化

- 感覚の鈍さやしびれ

- 言葉が出にくい、ろれつが回らない

- 重症化すると意識障害

被殻出血の主な症状は「運動麻痺」のため、適切なリハビリテーションによる機能回復を促すことが重要です。

早期からの適切なリハビリにより、日常生活動作の改善が期待できます。

脳溢血の後遺症について、麻痺が回復するのかどうか解説している以下の記事もご参考ください。

視床出血(ししょうしゅっけつ)

視床は感覚を司る脳の中継点として重要な役割を担っています。

視床出血で現れる症状は、以下のような感覚に関するものが中心です。

- 片側の感覚障害(触覚や痛覚の異常)

- 目が内側に向く特徴的な眼球運動異常

- 視床痛(腕や脚に激しい痛みを感じる)

- 進行すると運動麻痺も出現

- 記憶や注意力の低下

視床痛は視床出血特有の後遺症で、通常の痛み止めでは効果が得られにくい難治性の痛みです。

しかし、適切な治療の継続によって症状の軽減が期待できます。

諦めずに医師とともに治療を継続することが大切です。

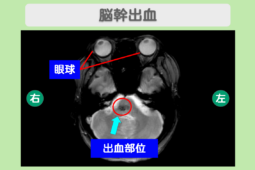

橋出血(きょうしゅっけつ)

橋は脳幹の一部で、生命維持に必要な呼吸や意識状態をコントロールする重要な部位です。

そのため、橋出血は以下のような重篤な症状を引き起こす可能性があります。

- 急激な意識障害(昏睡状態になることが多い)

- 両側の手足の麻痺

- 呼吸困難や呼吸停止

- 体温調節の異常

- 血圧の急激な変動

橋出血は出血量が少なくても重篤な症状を引き起こすため、直ちに集中治療が必要です。

生命に関わる緊急事態であり、一刻も早い医療機関での治療が求められます。

小脳出血

小脳は身体のバランス感覚や協調運動を司る部位で、小脳出血では以下のような症状が現れます。

- 強いめまいや回転感

- 激しい吐き気や嘔吐

- 歩行困難やふらつき

- 頭の後ろ部分の激しい頭痛

- 手の震えや動作の不正確さ

突然の激しいめまいと頭痛が同時に起こった場合は、小脳出血を疑って緊急受診が必要です。

大脳皮質下出血

大脳皮質は脳の表面に位置し、部位によって異なる機能を担っているため、出血した場所により多様な症状が現れます。

- 運動麻痺

- 感覚麻痺

- 言語障害

- 視力や視野の障害

- 性格や行動の変化

- 記憶障害や認知機能の低下

大脳皮質下出血では、出血部位に応じてリハビリテーションの内容を個別に調整する必要があります。

言語療法、作業療法、理学療法を組み合わせた包括的なアプローチが効果的です。

脳溢血の予防法

脳溢血は、血圧管理や正しい生活習慣によって予防可能な病気です。

これらの予防法を継続的に実践し、脳溢血のリスクを減少させましょう。

脳溢血(脳出血)の再発率について詳細は、以下の記事で解説しているので、併せてご覧ください。

血圧の管理

高血圧は脳溢血の最大の危険因子であり、予防には血圧管理が重要です。

適切な血圧管理により、脳溢血を含む脳卒中の再発リスクを43%減少できる※という報告もあります。

※出典:PubMed

血圧管理の具体的な方法は、以下のとおりです。

- 定期的な血圧測定を行い、家庭用血圧計で毎日同じ時間に測定する習慣をつける

- 目標血圧は家庭血圧で125/75mmHg未満を維持する

- 高血圧と診断された場合は、医師の指導のもと降圧薬を適切に服用する

- 寒い季節や早朝の急激な血圧上昇に特に注意する

- 起床時はゆっくりと身体を起こし、急激な体位変換を避ける

- 室温調整により血圧の急激な変動を防ぐ

また、高血圧を防ぐには、食事や運動などの生活習慣の改善も欠かせません。

生活習慣の改善

脳溢血の予防において、正しい生活習慣への改善も重要です。

- 禁煙:喫煙は血管を傷つけ動脈硬化を促進させるため、禁煙外来の利用も検討

- 運動習慣:週3回以上、30分程度の有酸素運動でウォーキング・水泳・サイクリングなど

- 食事療法:塩分6g未満・野菜果物を豊富に・魚類のオメガ3脂肪酸を積極摂取

- 適度な飲酒:男性は日本酒1日1合程度、女性はその半分程度まで

- 十分な睡眠:7~8時間の質の良い睡眠を確保

- ストレス管理:リラクゼーション法や趣味活動でストレス発散

とくに、運動と食事療法は血圧を直接的に低下させる効果があり、禁煙は血管の健康を改善します。

適度な飲酒制限は血圧上昇を防ぎ、十分な睡眠とストレス管理は血圧の安定に寄与します。

これらの生活習慣を継続的に実践し、脳溢血のリスクを減少させましょう。

脳溢血に関するよくある質問

脳溢血に関してよくある質問と回答を紹介します。

脳溢血への理解を深めて、不安を解消しましょう。

脳溢血と脳出血の違いは?

脳溢血と脳出血は、同じ病気を指す言葉です。

どちらも脳の血管が破れて出血する病気であり、症状や治療法に違いはありません。

医学的には「脳出血」という用語が使用され、「脳溢血」は一般的な呼び方として広く使われています。

医療機関では「脳出血」という用語で説明されることが多いですが、同じ病気であることを覚えておきましょう。

脳溢血に前兆はある?

脳溢血は、通常突然発症する病気です。

しかし、以下の前兆症状が先行してみられることがあります。

- 軽い頭痛やめまい

- 手足のしびれ

- ろれつの回りにくさ

- 物忘れの増加 など

これらの症状は脳梗塞をはじめとする他の病気でも現れるため、脳溢血の確実な前兆とはいえません。

普段と異なる症状が現れた場合は、早期に医療機関に相談しましょう。

脳溢血の初期症状は?

脳溢血の初期症状は出血部位により異なりますが、特徴的な初期症状として突然の激しい頭痛が挙げられます。

「今まで経験したことがないような頭痛」と表現されることが多く、突然症状が現れます。

その他、片側の手足の脱力や麻痺、ろれつが回らない、意識がぼんやりする、激しい吐き気なども初期症状として現れる場合があります。

これらの症状が一つでも現れた場合は、迷わず救急車を呼んで、すぐに医療機関を受診しましょう。

脳溢血の治療、後遺症を治すには再生医療をご検討ください

脳溢血は、適切な急性期治療により症状改善も期待できますが、残念ながら多くのケースで後遺症が出ます。

そんな脳溢血の後遺症に対して、近年の治療では「再生医療」が注目されています。

\脳溢血の後遺症に有効な再生医療とは/

再生医療は、損傷した脳細胞にアプローチする治療によって、従来の治療では難しい脳細胞の改善が期待できます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 脳溢血が治るか不安を抱えている

- 治療後にも後遺症に悩まされている

- 現在の治療では目立った効果が出ていない

脳溢血の後遺症や再発予防にお悩みの方は、従来のリハビリテーションと再生医療の併用をご検討ください。

以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳溢血(脳出血)の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。

当院リペアセルクリニックでは、患者さまの症状に適した治療やリハビリの訓練・指導が行えるように、医師の他に理学療法士や柔道整復師などの専門資格を持つチーム体制が整っています。

再生医療について詳しい情報をご希望の方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説

-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介