- 脳卒中

- 脳梗塞

脳卒中の種類を医師が解説|各特徴・原因・予防法もあわせて紹介

脳卒中とは、脳の血管障害が原因で発症する疾患群の総称で、脳の血管が破れたり、詰まったりして起こる病気です。

脳卒中には3種類あり、それぞれの病型で特徴や原因が異なります。

本記事では、脳卒中の種類や特徴についてわかりやすく解説します。

また、脳卒中を予防するために日常生活でできることも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

一度損傷した脳細胞は回復しないといわれていますが、近年では脳卒中の治療に先端医療である再生医療が注目されています。

実際に当院で再生医療を受けた患者様の症例は、以下の動画でも紹介しています。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、脳梗塞をはじめとする脳卒中に対する再生医療に関する情報を配信中です。

脳卒中の症状や後遺症リスクを下げるためにも、発症後すぐの対応がとても重要です。

将来的な不安がある方は、今のうちに再生医療ではどのような治療を行うのか知っておきましょう。

目次

脳卒中の種類は大きく3つに分類される

脳卒中には、主に3つの種類があります。

3種類の疾患について、それぞれ詳しく解説します。

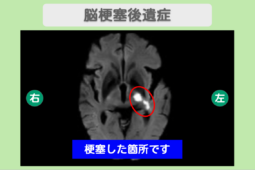

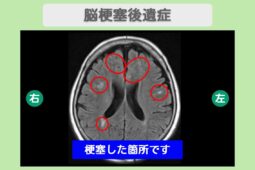

脳梗塞

脳梗塞は脳卒中のひとつで、脳梗塞の中でも以下の3種類の病型に分類されます。

| ラクナ梗塞 |

|

| アテローム血栓性脳梗塞 |

|

| 心原性脳塞栓症 |

|

ラクナ梗塞で症状が出現しない場合は、「無症候性脳梗塞」と呼ばれ、検査などで偶然発見されるケースがあります。

アテローム血栓性脳梗塞のプラークは、悪玉コレステロール以外に脂質が原因になる可能性もあります。

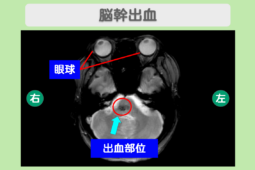

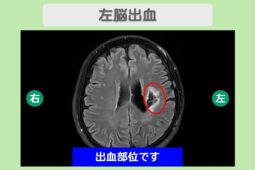

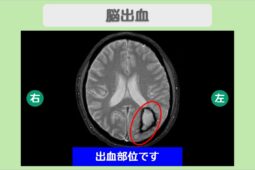

脳出血

脳出血は、脳内にある細い血管が破れて出血する疾患です。

- アルコール常飲者や肝機能に障害がある人は大量出血しやすい

- 脳動静脈奇形・もやもや病などと合併して発症する可能性がある

脳出血の原因の多くは高血圧であると言われており、脳出血患者の46%は高血圧症の治療中※であったとの研究結果もあります。

※参考:日本神経治療学会「Ⅲ.脳出血」

以下の記事では、脳幹で生じた脳出血の回復見込みや、早期にリハビリテーションを行う重要性について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

くも膜下出血

くも膜下出血とは、くも膜下腔(脳の表面とくも膜の間)に出血が生じる疾患です。

こぶのように膨らんだ脳動脈瘤と呼ばれる血管が破裂して、くも膜下腔に流れ出すケースが約8割※を占めています。

※出典:健康長寿ネット

- 脳動脈の奇形や頭部外傷が原因の場合もある

- 突然の激しい頭痛・吐き気・意識障害などの症状がある

- 外傷性くも膜下出血は、出血の程度が軽い場合は経過観察の可能性もある

- 前兆症状として、目の痛み・物が二重に見える、まぶたが下がるなどの症状が生じるケースもある

重症の場合には、呼吸が止まってしまったり不整脈を伴う場合もあります。

以下の記事では、くも膜下出血を発症した患者さまにご家族ができることや、回復過程について解説しているので、合わせてご覧ください。

【種類別】脳卒中の主な原因

脳卒中の原因は、以下のように種類によって異なります。

| 脳卒中の種類 |

原因 |

要因 |

| 脳梗塞 |

脳の血管が詰まり、血流が遮断される |

・高血圧 |

| 脳出血 |

脳血管が破れて出血する |

・高血圧 |

| くも膜下出血 |

くも膜と脳の間の血管が破裂する |

・脳動脈瘤の破裂 |

脳梗塞の原因は「血管が詰まる」ことですが、脳出血とくも膜下出血の原因は「血管の破裂」によるものです。

どの疾患でも高血圧など脳血管への継続的な負担によって発症する可能性があります。

脳卒中を予防するためにできること

脳卒中を予防するために、3つの点に注意しましょう。

以下では、注意すべき点について、それぞれ詳しく解説します。

血圧管理を徹底する

脳卒中を予防するには、原因となる高血圧を防ぐために血圧管理を徹底することが重要です。

高血圧は脳卒中のリスク因子です。高血圧を放置すると動脈硬化が進み、血管の詰まり・破裂のリスクが上がります。

高血圧は自覚症状がない場合があるため、日々の血圧管理が大切です。

血圧管理には、食事療法、運動療法、禁煙、節酒、十分な睡眠、ストレス管理などの、生活習慣の改善が効果的です。

食生活を改善する

脳卒中を予防するには、高血圧や脂質異常症、糖尿病を防ぐために栄養バランスの良い食生活に改善しましょう。

とくに、塩分の過剰摂取は生活習慣病や高血圧につながります。

20歳以上の食塩摂取目標値は男女ともに7.0g未満です。高血圧の予防のためには1日あたり6g未満※に抑えるのが望ましいとされています。

※参考:厚生労働省「健康日本21(第三次)の推進のための説明資料」

また、多量の飲酒も高血圧の要因になるため、適量に抑えましょう。適度なアルコール摂取量は、1日約20g※です。

※厚生労働省「アルコール」

適度な運動習慣をつける

適度な運動習慣をつけることで血圧を下げる効果が期待でき、脳卒中の予防につながります。

1日に30分の有酸素運動を続けると、高血圧患者の血圧は約3mmHg※低下することが期待されています。

※厚生労働省「高血圧の人を対象にした運動プログラム」

高血圧の方でなくても、適度な運動習慣は生活習慣病や高血圧、糖尿病の予防にも効果的です。

脳卒中の種類に関するよくある質問

脳卒中の種類に関するよくある質問にお答えします。

各質問について、それぞれ詳しく回答します。

脳卒中の種類の割合は?

それぞれの発症の割合は、脳梗塞が約70%、脳出血が約11%、くも膜下出血約4%、その他脳血管疾患が約16%※で、脳梗塞が半数以上を占めています。

※参考:日本生活習慣病予防協会「脳梗塞の調査・統計」

脳梗塞の中にも3種類の病型がありますが、それぞれ30%ずつの割合です。心原性脳塞栓は加齢とともに増加傾向にあります。

それぞれの病型で重症度や予防法が異なるので、できるだけ早く病型を特定するためにも早期に医療機関を受診しましょう。

脳卒中と脳梗塞の違いは?

脳卒中と脳梗塞は、意味と対象となる疾患の範囲が異なります。

脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の脳血管障害を総称した呼び方です。

脳梗塞はその中でも、脳の血管が詰まって血流が遮断される疾患のことを呼びます。脳梗塞の主な原因は動脈硬化や血栓です。

脳梗塞は、脳卒中の中でも発症の割合が高い疾患です。

脳卒中の前兆は?

脳梗塞が起こる前触れを、一過性脳虚血発作(transient ischemic attack:TIA)といいます。

- 半身の脱力

- 半身のしびれ

- ろれつが回らない・言葉が出ないなどの言語障害

- 顔面の片側の麻痺

- 視野が狭くなる

突然症状が現れ、24時間以内に消失してしまうケースが多いです。

一過性脳虚血発作の症状が現れたら、症状が治まっても、すぐに病院に行きましょう。

脳卒中に後遺症はある?

脳卒中の主な後遺症は以下の5つです。

- 身体が動かしづらい

- しびれなどの感覚障害

- 視野の障害

- 記憶障害や注意力の低下(高次脳機能障害)

- うつ症状

脳の損傷範囲によっては、身体を動かしづらいなどの運動障害が現れる可能性があります。

運動障害は、筋力トレーニングや歩行訓練を行うことで、改善が期待できる後遺症です。

高次脳機能障害は、記憶障害や注意力の低下を引き起こし、日常生活に大きな影響を与える場合があります。反復練習を通じて回復を図ることが可能です。

また、脳の感情を司る部位が損傷を受けると、うつ症状や意欲の低下を引き起こすケースもあります。

うつ症状はカウンセリングや認知療法により、改善が見込まれます。

脳卒中の種類を理解して予防に努めよう

脳卒中の種類には、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3種類があり、それぞれ原因や要因が異なります。

いずれの種類でも脳血管に負担がかかる高血圧が大きな原因となるため、生活習慣の見直しや適度な運動が大切です。

バランスの良い食事や定期的な運動によって血圧を低下させる効果が期待されます。

また、もし脳卒中になってしまった場合に備えて、治療法について知っておくことが大切です。

脳卒中になった場合は、血圧を下げたり出血を止める薬の投与や、必要に応じて手術が行われます。その後は機能回復のため、なるべく早期からのリハビリ開始が望まれます。

後遺症からの回復や再発予防には、再生医療という選択肢もあります。

再生医療は患者さま自身の細胞を利用するため、拒否反応が起こるリスクが低い治療法として注目されている先端医療の一つです。

将来的な不安がある方は、この機会に再生医療について知っておきましょう。

以下のページでは、脳卒中に対する再生医療の症例を公開しているため、併せて参考にしてください。

>再生医療による脳卒中の症例はこちら

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長