- 変形性股関節症

股関節骨切り術の種類|入院期間や術後に考えられる後遺症を解説【医師監修】

「変形性股関節症がなかなか治らない」

「手術にはどのような種類がある?」

つらい股関節の痛みにお悩みの方の中には、上記のような不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

変形性股関節症の治療法の1つに、股関節骨切り術があります。

股関節骨切り術とは、股関節の骨を部分的に切る治療法で、関節の損傷が少ない早期の段階に行われます。

本記事では、変形性股関節症の骨切り術について詳しく解説します。

保存療法を行っても症状の改善がみられない場合は、骨切り術をはじめとした手術による治療も検討しましょう。

なお、変形性股関節症を手術せずに治したい場合、先端医療である再生医療も選択肢の一つとなります。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、「再生医療で実際に行う治療の内容」「再生医療で治療した症例」といった情報を無料でご覧いただけます。

「変形性股関節症を手術せずに治したい」とお考えの方は、ぜひ再生医療についてチェックしてみてください。

目次

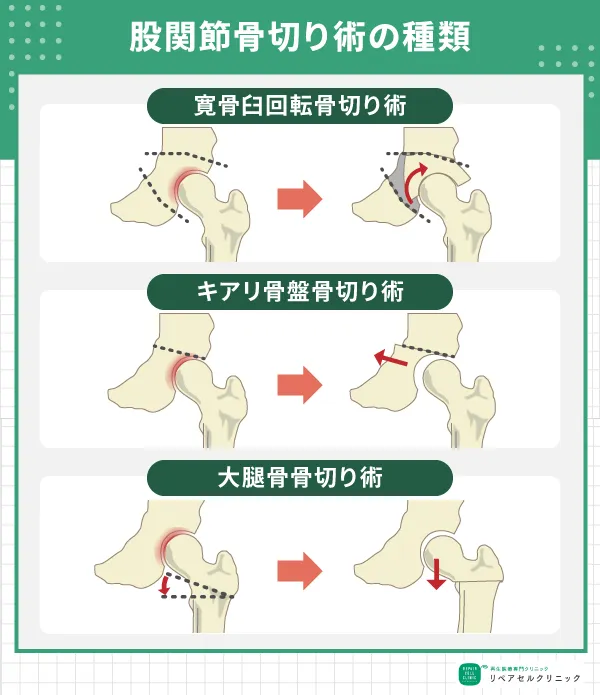

股関節骨切り術の種類

はじめに、股関節骨切り術の種類を解説します。

股関節骨切り術には、主に以下の3種類の手術があります。

骨を切ることによって、寛骨および大腿骨頭の接地面を増やしたり、関節軟骨に負荷がかかる部分をずらしたりすることで、関節への負担を軽減させます。

寛骨臼回転骨切り術

寛骨臼回転骨切り術は、骨盤の臼蓋(きゅうがい)と呼ばれる部分を切り、回転させて股関節の形状を矯正する手術です。

股関節は、寛骨臼(骨盤の骨の凹み)に大腿骨頭(太ももの骨の頭部分)がはまり込んでできています。

寛骨臼回転骨切り術では、この寛骨臼の辺縁を丸く切り抜き、外側に少し回転させます。

寛骨臼の形状を変えることで、寛骨臼および大腿骨頭の接地面を増やし、関節軟骨への負荷を分散させる目的があります。

キアリ骨盤骨切り術

キアリ骨盤骨切り術もまた、股関節のすぐ上の骨盤を横に切り、骨盤をずらして固定する手術です。

まず、キアリ骨盤骨切り術では寛骨臼のすぐ上で骨を垂直に切り、寛骨を半分にします。

その下半分を身体の内側に移動させることで、上半分の寛骨が大腿骨頭に覆い被さり、寛骨臼および大腿骨頭の接地面が増加します。

体重がかけられる関節の面積が増えるため、股関節への負荷が軽減し、変形性股関節症の痛みや炎症を抑えられます。

大腿骨骨切り術

大腿骨骨切り術は、その名のとおり大腿骨(太ももの骨)を切る手術です。

以下のとおり、大腿骨骨切り術には、骨を切る部位によってさまざまな術式があります。

| 術式 | 内容 |

|---|---|

| 大腿骨外反骨切り術 | ・大腿骨骨幹部のうち、股関節近くの外側を骨切りする ・大腿骨頭の位置を調整し、損傷した軟骨に体重がかからないようにする |

| 大腿骨内反骨切り術 | ・大腿骨骨幹部のうち、股関節近くの内側を骨切りする ・大腿骨頭の位置を調整し、損傷した軟骨に体重がかからないようにする |

| 大腿骨頭回転骨切り術 | ・大腿骨頭の根本を骨切りする ・大腿骨頭を前方または後方に回転させ、損傷した軟骨に体重がかからないようにする |

大腿骨骨切り術はいずれも大腿骨頭の位置を変え、損傷した軟骨に負荷がかからないようにすることが目的です。

骨切りを行った後は、金属製の板や針を骨の中に入れて、骨が自然に繋がるまで切った部分を固定します。

股関節骨切り術の入院期間と回復までの期間

手術自体は数時間で終わりますが、その後の入院やリハビリが長いことが股関節骨切り術の特徴です。

股関節骨切り術の主な流れは、以下のとおりです。

- 入院し骨切り術を受ける

- 医師の許可が出るまで安静に過ごす

- 安静指示が解除されたらリハビリを開始する

- 補助具を使用し、歩行ができるようになったら退院

- 退院後も外来にてリハビリを行う

入院期間は2か月程度で、働いている方や育児をしている方は、周囲の人の協力が必要になります。

術後のリハビリでは、まずはベッドサイドでの車椅子移乗や、トイレ移動などの生活動作の習得を目指します。

術後1カ月目からは、両松葉杖や平行棒などを使用して片足での歩行訓練を行います。

片足歩行が安定してきたら、手術した側の足に体重を乗せる練習を行いますが、両足歩行ができるまでには3か月〜6か月必要です。

退院後もリハビリを継続する必要があり、スポーツや日常生活への復帰までには1年程度かかるため注意しましょう。

股関節骨切り術の術後に考えられる後遺症

股関節骨切り術は、古くから変形性股関節症の治療に用いられる有効な治療法ですが、ごく一部の患者さまで後遺症(合併症)がみられます。

術後に考えられる後遺症は、以下のとおりです。

- 細菌感染

- 血栓症

- 出血

- 脱臼

- 切った骨が回復しない

- 変形性股関節症の進行

- 再手術

上記の後遺症はあくまで一部のケースに起こるものですが、手術を受ける際は医師と十分に相談したうえで検討しましょう。

股関節骨切り術のメリット

股関節骨切り術には、主に以下の2つのメリットがあります。

手術を受ける前には、手術によるメリットおよびデメリットの両方をよく理解しておくことが重要です。

関節を温存できる

股関節骨切り術のメリット1つ目は、関節を温存できることです。

自分の関節を残したまま治療できるため、人工関節のような人工物を身体の中に入れることに抵抗がある方でも治療を受けやすいでしょう。

損傷していない関節の組織を取り除かないため、術後も大きな負荷に耐えられます。

人工関節よりも術後の制限が少ない

股関節骨切り術のメリット2つ目は、人工関節よりも術後の制限が少ないことです。

損傷していない関節の組織は取り除かないため、術後に負荷をかけた場合でも、日常生活や運動などに大きな制限はありません。

また、人工関節は細菌感染や血栓症などの合併症を起こすリスクや、15~20年程度の耐用年数があるというデメリットがあります。

感染が起こったり、人工関節が寿命を迎えたりすると、再度手術が必要になります。

人工関節と比較して、股関節骨切り術は術後の制限が少ない点がメリットといえるでしょう。

股関節骨切り術のデメリット

股関節骨切り術にはさまざまなメリットがありますが、デメリットも少なからず存在します。

主なデメリットは、以下の3つです。

メリットだけでなくデメリットも理解した上で、股関節骨切り術を検討しましょう。

術後の回復に時間がかかる可能性

股関節骨切り術のデメリット1つ目は、術後の回復に時間がかかることです。

術後は長期間の入院やリハビリなどが必要なため、日常生活への復帰に時間がかかります。

入院期間は2か月程度で、働き盛りの方や育児をしている方は、気軽に股関節骨切り術を受けることは難しいでしょう。

また、手術をしてから1か月前後は歩行制限があり、骨切りした部分が回復してきたら松葉杖や歩行器をした状態で歩けるようになります。

その後は、少しずつ関節に体重をかけるリハビリを行い、通常3か月〜6か月ほどで松葉杖が取れます。

骨の再生具合によっては、より長期間の入院およびリハビリが必要になることを覚えておきましょう。

痛みが完全になくならない可能性

股関節骨切り術のデメリット2つ目は、痛みが完全になくならない可能性があることです。

骨盤や太ももの骨を切ることで関節を温存できるメリットがある一方で、逆にいえば損傷した軟骨部分をそのまま残しているともいえます。

そのため、術前の状態によっては痛みが完全になくならないケースもあります。

手術前の症状が進行しているほど、術後の痛みも改善しにくいです。

また、年齢が高いほど、術後に変形性股関節症が進行しやすく、痛みが再び現れる可能性があります。

再手術が必要になる可能性

股関節骨切り術のデメリット3つ目は、再手術が必要になる可能性があることです。

骨を切ることで患者さまの股関節を温存する治療法なので、時間の経過とともに関節軟骨が擦り減り、症状が再び現れる可能性があります。

症状が進行すると、人工股関節術などの検討が必要になります。

とくに、術前の病期が進行しているほど、人工股関節に移行しなければならない例が多いです。

変形性股関節症に対して股関節骨切り術を適用する場合、症状の進行具合や年齢、入院期間、リハビリ期間などを考慮して、適切な治療法を選択する必要があります。

股関節骨切り術以外の治療法

ここまで股関節骨切り術について解説してきましたが、変形性股関節症の治療法は股関節骨切り術だけではありません。

以下では、変形性股関節症の治療法を2つ紹介します。

骨切り術以外の治療法が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

人工関節置換術

人工関節置換術は、股関節を人工関節に置き換える手術です。

症状が進行した変形性股関節症にとくに有効で、歩行および運動機能を改善し、健常者とほとんど同じような生活が送れるようになります。

一方、脱臼や細菌感染、血栓症などのリスクがあり、それぞれの発生率は以下のとおりです。

| 合併症 | 発生率 |

|---|---|

| 脱臼 | 初回手術:1%〜5% 再手術:5〜15% |

| 細菌感染 | 初回手術:0.1%〜1% 再手術:初回よりも高い傾向 |

| 血栓症 | 数%〜数十% ※予防の有無や検査方法により差あり |

※参考:日本整形外科学会「変形性股関節症 診療ガイドライン(改訂第2版)」

また、人工関節は15年〜20年ほどで寿命を迎えるため、手術時点の年齢によっては再手術が必要になります。

再生医療

再生医療は、患者さま自身の細胞を使って、損傷した組織を再生・修復させる治療法です。

変形性股関節症に用いられる再生医療には、主に「PRP療法」と「幹細胞治療」の2種類があります。

| 治療法 | 内容 |

| PRP療法 | ・患者さまの血液から血小板を取り出し、濃縮したものを股関節内に注射する治療法 ・血小板の成長因子が軟骨修復を促し、痛みの軽減が期待できる |

| 幹細胞治療 | ・患者さまの幹細胞を採取・培養し、数を増やした後に関節内に注射する治療法 ・傷ついた関節軟骨の修復を促し、変形性股関節症の症状を抑える効果が期待できる |

再生医療では、患者さま自身の細胞や血液を使用するため、アレルギー反応や拒絶反応などの副作用が起こりにくいというメリットがあります。

当院リペアセルクリニックでは、変形性股関節症に対して再生医療による治療をご提供しています。

>再生医療による股関節の症例はこちら

公式LINEでも、「再生医療で実際に行う治療の内容」「再生医療で治療した症例」を無料で配信しているので、ぜひチェックしてみてください。

股関節の骨切り術の特徴を理解して自分に合った治療を選択しよう

初期の変形性股関節症では、自分の股関節を温存できる「骨切り術」で治療できる場合があります。

骨切り術は、比較的年齢が若く、変形性股関節症の症状が軽度の場合に対象となる治療法です。

人工関節手術や他の治療法のメリット・デメリットを比較して、納得のいく治療法を選択しましょう。

骨切り術による治療の適応外の方や、手術を避けて変形性股関節症を治したい場合は、再生医療による治療も1つの選択肢です。

再生医療は、患者さま自身の細胞を利用して、すり減った軟骨や関節の修復・再生が期待できる先端医療として注目されています。

変形性股関節症を「手術せずに治療したい」という方は、当院(リペアセルクリニック)の再生医療をご検討ください。

監修者

岩井 俊賢

Toshinobu Iwai

医師

あわせて読みたいトピックス

-

骨頭壊死の初期症状とは?どこが痛むのかや放置するリスクを解説

-

膝のヒアルロン酸注射が「失敗」と感じる理由は?効かない原因と次の選択肢を紹介

-

股関節の痛みほっとくとどうなる?悪化リスクや病院を受診すべき症状を解説

-

股関節が右だけ痛い!主な原因と治し方、考えられる病気について解説【医師監修】

-

幹細胞治療とは|費用や治せる病気は?デメリット・メリットについて再生医療専門医が解説

-

スポーツ選手の選手生命に関わる変形性股関節症と再生医療の関わりとは

-

変形性股関節症に有効な筋力トレーニング5選!やってはいけない筋トレについて医師が解説

-

大腿骨頭壊死は手術しないで治る?股関節の痛みの治療法について解説【医師監修】