- 頭部

- 脳梗塞

- 脳卒中

脳梗塞は治る?回復の見込みや入院期間、治療法について解説【医師監修】

脳梗塞とは脳の血管が血栓で詰まり、血流が止まることで脳組織が死んでしまう病気です。

突然発症することが多く、治療が遅れると重篤な後遺症のリスクがあり、生命に関わることもあります。

脳梗塞を発症した方やご家族の中には、「本当に治るのか」「どのような治療を受ければよいのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、脳梗塞の回復見込みや病期別の治療法、入院期間について詳しく解説します。

また、現在リペアセルクリニックでは脳梗塞の後遺症や再発予防に対する治療法として、再生医療を行っています。

\脳梗塞に有効な再生医療とは/

再生医療は、損傷した脳細胞にアプローチする治療によって、従来の治療では難しい脳細胞の改善が期待できます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 脳梗塞が治るか不安を抱えて生活している

- 治療後にも後遺症に悩まされている

- 現在の治療では目立った効果が出ていない

「脳梗塞が治るか不安」「後遺症を早く治したい」という方の新たな選択肢として、ぜひ検討してみてください。

>>当院(リペアセルクリニック)の再生医療に関する症例はこちら

以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。

再生医療の治療法や症例については、当院リペアセルクリニックの公式LINEで発信しているので、ぜひご登録ください。

目次

脳梗塞は治る見込みあり|早期治療が重要

脳梗塞は治る見込みがある疾患です。

以下の適切な知識を持って治療に取り組むことで、より良い回復を目指せる可能性があります。

これらの正しい知識を身につけて、適切な治療を選択しましょう。

また、脳梗塞の後遺症の回復に関しては、以下の記事も参考になります。

早期治療の重要性

脳梗塞の回復において、早期治療は重要な要素です。

脳梗塞は発症してから時間が経つにつれて、脳組織の損傷が拡大していきます。

とくに発症から4.5時間以内に治療を開始できれば、血栓を溶かす薬物治療が可能になり、脳へのダメージを最小限に抑えられます。

また、原則6時間以内(特定条件下では24時間以内)※であれば血管内治療による血栓除去も有効です。

※出典:日本脳神経血管内治療学会

そのため、手足の麻痺やろれつが回らないなど、脳梗塞の症状を感じたらすぐに救急車を呼んで医療機関での治療を受けましょう。

脳梗塞治療に必要な検査

脳梗塞に対して早期治療を行うためには、まずは以下の検査による正確な診断が必要です。

| 検査 | 内容 |

|---|---|

| 身体検査 | 心臓の音や血圧を測り、脳や神経の働きを調べる |

| 血液検査 | 血液の凝固速度、血糖値、感染症の有無を調べる |

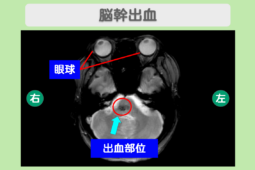

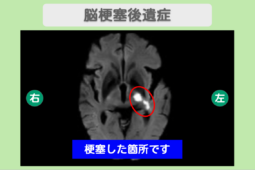

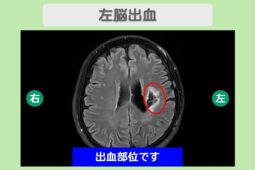

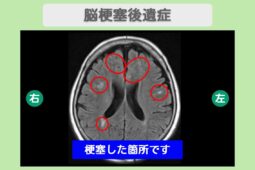

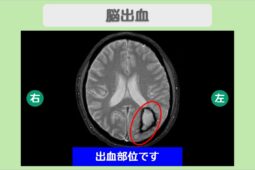

| CT検査 | 脳出血や脳の腫れ、異常な影などを画像で確認する |

| MRI検査 | 脳の細かな変化や血流の状態を詳細に画像化する |

| 頸動脈超音波検査 | 首の動脈の狭窄や血管壁の厚みを超音波で調べる |

| 脳血管造影検査 | 造影剤を使って血管の形や血流の流れを詳しく観察する |

| 心エコー検査 | 心臓の動きや構造、血栓の有無を超音波で確認する |

検査結果に基づいて、患者様一人ひとりに合った治療計画を立てられます。

【病期別】脳梗塞に対する治療法

脳梗塞は病期に応じた適切な治療法を理解することが大切です。

脳梗塞の治療は、以下の急性期、回復期、生活期の3つの段階に分けられ、それぞれ異なる治療目標があります。

各段階で適切な治療を受けることで、より良い回復を目指しましょう。

急性期

急性期は脳梗塞の発症から2〜3週間程度の時期を指し、脳へのダメージを最小限に抑える治療が優先となります。

とくに発症から6時間以内は、血管を詰まらせている血栓に直接アプローチできる治療が適応できる可能性があります。

急性期に行われる治療は、主に以下の3つです。

血栓溶解療法(t-PA治療)

血栓溶解療法(t-PA治療)は、血管を詰まらせている血栓を溶かすアルテプラーゼという薬を注射する治療法です。

脳梗塞の発症後4.5時間以内に開始すると効果的で、脳への血流を回復させることができます。

4.5時間を超えると、薬により出血のリスクが高くなるため使用できません。

そのため、症状を感じたらできるだけ早く医療機関を受診することが重要です。

血管内治療(血栓回収療法)

血管内治療(血栓回収療法)は、重症の脳梗塞に対してカテーテルという細い管を血管に挿入し、直接血栓を除去する治療法です。

局所麻酔または全身麻酔下で行われ、網目状の器具や吸引装置を使って血栓を取り除きます。

血栓溶解療法と同様に、脳梗塞発症後できるだけ早く開始すると効果的です。

一般的には6時間以内の治療が推奨されています。

抗血栓療法(内服治療)

抗血栓療法は血栓に対する急性期治療に加えて、脳梗塞の再発予防として内服薬による治療も同時に行います。

主に2種類の薬が使用されます。

| 内服薬 | 特徴 |

|---|---|

| 抗血小板薬(アスピリン・クロピドグレル) |

|

| 抗凝固剤(ワーファリンなど) |

|

医師が患者様の状態を総合的に判断して薬を選択し、再発予防を目指します。

回復期

回復期は脳梗塞の発症から約6カ月間の時期を指し、主な治療目標はリハビリテーションによる機能回復です。

この時期には理学療法、作業療法、言語療法などの専門的なリハビリを集中的に行います。

- 理学療法:歩行訓練や筋力強化

- 作業療法:日常生活動作の練習

- 言語療法:話す・飲み込む機能の改善

回復期リハビリテーション病院では、医師、看護師、各種療法士などの多職種チームが連携し、患者様の状態に合わせた個別のリハビリプログラムを作成します。

生活期

生活期は回復期以降の時期を指し、在宅での生活を継続しながら維持期リハビリを行う段階です。

この時期の治療は、外来でのリハビリや訪問リハビリを継続し、獲得した機能を維持・向上させることが目標となります。

また、血圧管理、血糖管理、コレステロール管理などの内科的治療を継続し、脳梗塞の再発予防に努めます。

定期的な医師による診察と検査により、適切な薬物調整を行うことが重要です。

脳梗塞の入院期間・費用

脳梗塞の治療について、入院期間と費用を事前に把握することで適切な準備ができます。

入院に関する情報は以下の2つに分けて説明します。

これらの情報を参考に、入院に向けた準備を進めましょう。

平均入院期間

厚生労働省の調査※によると、脳梗塞を含む脳血管疾患の平均入院期間は68.9日です。

※出典:厚生労働省「患者調査」

軽度の脳梗塞の場合は2週間程度で退院できることもありますが、障害のある脳の部位や範囲など、脳梗塞の重症度によって入院期間は大きく変動します。

また、年齢によっても入院期間に差があります。年齢別の平均入院期間は以下の通りです。

| 年齢 | 平均入院期間(平均在院日数) |

|---|---|

| 0~14歳 | 11.8日 |

| 15~34歳 | 31.4日 |

| 35~64歳 | 44.5日 |

| 65歳以上 | 75.5日 |

| 70歳以上 | 77.7日 |

| 75歳以上 | 80.1日 |

※出典:厚生労働省「患者調査」

高齢で脳梗塞を発症した場合、リハビリが長期化しやすい傾向があります。

年齢が高くなるほど入院期間が長くなることを理解しておきましょう。

平均入院費用

厚生労働省の調査※によると、脳梗塞を含む脳血管疾患の平均入院費用は約72~94万円(加入している医療保険制度により異なる)です。

※出典:厚生労働省「医療給付実態調査報告」

脳梗塞の入院・治療費は、高額療養費制度を活用することで負担を軽減できます。

高額療養費制度※とは、医療機関での医療費が1カ月で上限額を超えた場合、超えた分の金額があとから払い戻される制度です。

※出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

脳梗塞の医療費は入院期間や重症度によって変動するため、具体的な金額については医療機関にご確認ください。

脳梗塞の治る見込みや治療に関するよくある質問

脳梗塞の治療や回復見込みについて、よくある質問をご紹介します。

治療方針の検討にお役立てください。

脳梗塞になったら長生きできる?

脳梗塞を発症しても、適切な治療とリハビリにより長生きすることは十分に可能です。

とくに軽度から中等度の脳梗塞の場合、適切な治療により社会復帰される方も多くいらっしゃいます。

ただし、長生きを目指すうえでは再発予防が重要です。

血圧管理、血糖管理、コレステロール管理など内科治療の継続、そして生活習慣の改善も大切です。

禁煙、節酒、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけ、健康的な生活を送りましょう。

脳梗塞が完治する確率は?

国内外の大規模研究によると、発症から90日後に完治に近い状態(mRS 0~1:症状がない、あるいは日常生活にほとんど支障がない状態)となる人の割合はおおよそ30~40%程度と報告※されています。

※出典:日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021(改訂2025)」

早期の治療(血栓溶解療法や血管内治療)やリハビリテーションの導入が、良好な回復につながる重要な要因です。

脳梗塞を根本的に治したい方は再生医療をご検討ください

脳梗塞は完治が困難な場合もありますが、適切な治療により日常生活の質を向上させることも十分に可能です。

現在、脳梗塞の後遺症や再発予防として再生医療が注目されています。

再生医療は損傷を受けた脳組織の再生を促す医療技術で、麻痺やろれつが回らない後遺症がある方や、脳梗塞の再発予防を希望される方の治療選択肢となっています。

また、リペアセルクリニックには理学療法士や柔道整復師、鍼灸師、トレーナーのチーム体制が整っており、各専門職によるリハビリテーションの訓練や指導も可能です。

脳梗塞の後遺症や再発予防でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説

-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介