- 免疫細胞療法

抗体と免疫の違いは?4つの働きや免疫細胞療法について医師がわかりやすく解説

風邪をひきやすい、体調が優れない、すぐに疲れるといった症状に悩まされていませんか?

その原因は「免疫力の低下」や「抗体量の減少」かもしれません。

しかし、免疫や抗体の違いやそれぞれがどのような働きをしているのかよくわからないという方も多いでしょう。

本記事では、抗体と免疫の違いや抗体の働きをわかりやすく解説します。

これらの知識を身につけて、体調不良改善への第一歩を踏み出しましょう。

当院リペアセルクリニックでは、治療によって免疫力を高める免疫細胞療法をご提供しています。

免疫細胞療法について気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

目次

抗体と免疫の違い

免疫と抗体は密接に関連していますが、実は大きな違いがあります。

それぞれの特徴や違いは、以下の通りです。

| 項目 | 免疫 | 抗体 |

|---|---|---|

| 定義 | 体を外敵から守る防御システム全体 | 免疫システムの一部として作られるタンパク質 |

| 範囲 | 自然免疫と獲得免疫を含む広範囲な機能 | 獲得免疫に属する特定の防御機能 |

| 働き | 病原体の検出、排除、記憶など多機能 | 特定の抗原と結合して無力化する |

| 主体 | さまざまな免疫細胞(白血球、マクロファージなど) | B細胞によって生成されるY字型タンパク質 |

免疫はカラダを守る防衛システム全体であるのに対し、抗体はその中の一つの武器に過ぎません。

分かりやすく例えると、免疫は「国の防衛組織」で、抗体は「その組織が使う特殊な武器」のようなものです。

本章では、免疫と抗体の仕組みについてそれぞれ解説します。

体調が優れず免疫力の低下を感じている場合は、まず免疫と抗体について理解することで適切な対策が見えてきます。

免疫の仕組み

免疫とは、私たちの体を病原体から守る「体内の防衛システム」のことです。

この防衛システムは主に「自然免疫」と「獲得免疫」の2つに分かれています。

自然免疫は生まれながらに持っている防御システムで、皮膚や粘膜のバリア、体内に侵入した病原体を素早く攻撃するマクロファージやNK細胞などが含まれます。

一方、獲得免疫は自然免疫で対処できなかった病原体に対するより高度な防御システムで、T細胞やB細胞が中心となって働きます。

獲得免疫は、一度遭遇した病原体を記憶し、次に同じ病原体が現れた時により効果的に排除できるよう準備します。

抗体はこの獲得免疫の重要な武器のひとつです。

抗体の仕組み

抗体とは、免疫細胞が作り出す「敵を見つけて捕まえる特殊なタンパク質の一種」です。

具体的な働きとしては、体内に入ってきた病原体(ウイルスや細菌など)を特定して結合し、病原体が細胞に侵入するのを物理的に阻止します。

抗体は一度特定の病原体と戦うと、その病原体の特徴を「記憶」します。

そのため、同じ病原体が再び体内に入ってきたときには、素早く大量の抗体を作って対応できるようになります。

この仕組みがワクチンの基本原理でもあります。

抗体が十分に作られ効果的に働くためには、免疫システム全体が健康であることが大切です。

抗体はどのような働きをしている?

抗体は侵入した病原体(抗原)に対して、以下の4つの重要な働きをしています。

体調不良が続く方は、これらの働きが十分に機能していない可能性があります。

以下では、抗体の4つの主要な働きについて詳しく解説します。

中和作用

中和作用は、抗体が病原体に直接くっついて動きを封じる働きです。

例えるなら、敵の武器を使えなくするようなものです。

ウイルスが細胞に感染するには、ウイルス表面の突起(スパイク)が細胞の受容体にくっつく必要があります。

抗体はこのスパイクに結合することで、ウイルスが細胞にくっつけなくなります。

コロナウイルスやインフルエンザウイルスの場合、この中和作用によって感染を防いでいるのです。

また、細菌が出す毒素にも抗体が結合することで、毒素の効果を無効化します。

オプソニン化作用

オプソニン化作用は、抗体が病原体に目印をつける働きです。

目印をつけることで、マクロファージや好中球などの「食細胞」が病原体を見つけて食べやすくなります。

具体的には、抗体が病原体にくっつくと、食細胞の表面にある「Fcレセプター」という受容体が抗体を認識します。

これが合図となって、食細胞は病原体を素早く包み込み、体内から排除する仕組みです。

体調が優れないときは、抗体の「目印をつける働き」や免疫機能が一時的に弱まっている可能性があります。

補体活性化

補体活性化とは、抗体が病原体と結合して病原体を破壊する作用です。

抗体が病原体と結合すると、血液中に存在する「補体」というタンパク質群が活性化され、以下のような働きを始めます。

- 病原体の表面に穴を開ける

- より多くの免疫細胞を呼び寄せる

- 病原体を包み込んで分解しやすくする

この作用により、細菌などの病原体を効率よく破壊できるのです。

補体システムが正常に機能しないと、感染症にかかりやすくなってしまいます。

抗原抗体反応

抗原抗体反応とは、抗体が「敵(抗原)」を見つけて結合し、そこから体の中でさまざまな防御活動が始まる一連の流れのことです。

この反応によって、感染細胞の排除が促されます。

例えば、ウイルスに感染した細胞の表面には、ウイルス由来のタンパク質(抗原)が表示されます。

抗体がこの抗原に結合すると、NK細胞などの免疫細胞に「この細胞は感染しています」という信号が送られ、感染細胞の破壊が促されるのです。

また、この反応はアレルギーの原因にもなります。

花粉などのアレルゲン(抗原)に過剰に反応して、くしゃみや鼻水などの症状を引き起こすのも抗原抗体反応です。

抗体を増やす土台となる免疫力を上げる免疫細胞療法について

抗体を増やすには、土台となる「免疫力」を上げることが重要です。

免疫力を上げて感染症、アレルギー、ガンなどの疾患を予防する「免疫細胞療法」をご紹介します。

免疫細胞療法では、患者さま自身の免疫細胞を体外で培養・活性化させ、再び体内に戻すことで免疫力を高めます。

とくに注目されているのが「高活性NK細胞免疫療法」です。

NK細胞は生まれつき持つ「ガン細胞やウイルス感染細胞を攻撃する細胞」で、この細胞を採血して特殊培養し、数百~数千倍に増殖・活性化させて体内に戻します。

自分の細胞を使うため安全性が高く、副作用も少ないのが特徴です。

免疫細胞療法は、がん予防だけでなく、風邪をひきやすい方や免疫力低下が気になる方への選択肢となります。

再⽣医療で免疫⼒を⾼めることができる時代です。

抗体と免疫の違いに関するよくある質問

抗体と免疫の違いに関するよくある質問を紹介します。

これらは似ている言葉でも役割が大きく異なります。それぞれの違いを見ていきましょう。

抗原と免疫の違いは?

抗原は「免疫反応を引き起こす物質」であり、免疫は「その抗原から体を守るシステム」です。

つまり、抗原は外からの侵入者や異物であり、免疫はそれに対抗する体の防衛軍です。

抗原には、ウイルスや細菌だけでなく、アレルギーの原因となる花粉や食物の一部などさまざまなものがあります。

これらが体内に入ると、免疫システムが「異物」として認識し、抗原を排除する仕組みです。

免疫力が低下していると抗原を排除しきれず、感染症などの原因となることがあります。

免疫力と抵抗力の違いは?

免疫力は「特定の病原体に対する防御能力」であるのに対し、抵抗力は「あらゆるストレスや外的要因に対する体全体の総合的な抵抗性」を指します。

免疫力とは、体内に侵入した細菌やウイルスなどを見つけて退治する働きのことです。

一方、抵抗力はもっと広い概念で、免疫力に加えて皮膚のバリア、体温調節、栄養状態、ストレス耐性なども含む体全体の守りの力です。

風邪をひきやすい方は、単に免疫力だけでなく、睡眠不足やストレスなどで総合的な抵抗力が低下している可能性もあります。

抗体は免疫機能の一部で感染した細胞を排除するために重要な役割をもつ

免疫とは体を守る総合的な防衛システム全体を指し、抗体はその中で感染した細胞を排除する役割を持ちます。

抗体は免疫機能の重要な一部として、中和作用、オプソニン化、補体活性化、抗原抗体反応という4つの働きで病原体から私たちを守っています。

これらの働きが十分に機能するためには、健全な免疫機能が必要です。

風邪をひきやすい方や体調不良を感じる方は、抗体だけでなく免疫力を高める対策が重要です。

その選択肢として、自分の細胞を活性化させて体に戻す免疫細胞療法があります。

免疫細胞療法について興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にお問い合わせください。

監修者

岩井 俊賢

Toshinobu Iwai

医師

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

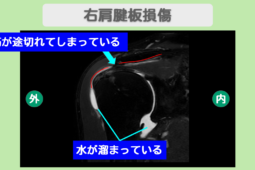

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 2年間改善しなかったしびれが軽減!ABI検査も正常値に!閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害 50代 女性

-

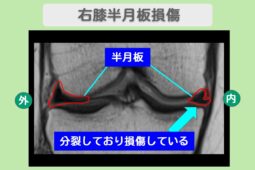

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に完全消失!バレエ復帰を果たした!右半月板損傷 40代 女性