- 腱板損傷

腱板損傷は自然に治る?専門医が症状・原因や治療期間を徹底解説!

肩のインナーマッスルを構成する「腱板(けんばん)」が断裂することで起こる腱板損傷。

特に40代以降に多く見られ、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

そんな腱板損傷に対して「これって本当に治るの?」「手術しないとダメ?」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、腱板損傷が治る可能性や具体的な症状・原因について詳しく解説します。

「放っておいても大丈夫?」と迷っている方も、正しい知識を持つことで、より良い治療選択につながります。

まずはご自身の状態を知るヒントとして、ぜひ参考にしてください。

目次

腱板損傷が自然に治るかは損傷の程度次第|完全・広範囲の断裂は自然治癒が難しい

腱板損傷が治るかは、以下の損傷の程度によって異なります。

| 自然治癒が期待できるケース(軽度な損傷) |

・部分断裂や炎症のみの場合 ・早期に発見され、保存療法を開始した場合 ・リハビリや鎮痛薬で肩の動きを維持しながら回復が見込める |

| 自然治癒が難しいケース(重度な損傷) |

・完全断裂や広範囲の断裂がある ・損傷を長期間放置してしまった ・筋肉が萎縮・脂肪化してしまっている ・肩を動かすと常に激しい痛みがある |

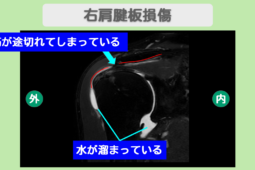

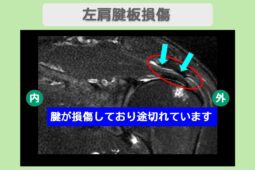

腱板損傷は、肩の運動に重要な役割を果たす腱板(けんばん)が、部分的または完全に切れてしまう状態です。

軽度の部分断裂であれば、保存療法(リハビリ・薬物療法)により改善が期待できるケースもあります。

しかし完全断裂や広範囲の損傷となると、腱の自然な再生が難しくなるため、手術が必要になるケースが多いです。

腱板損傷は放置せず、肩の痛みや可動域の制限が続く場合は、早期に専門医の診察を受けることが重要です。

腱板損傷の症状と原因

腱板損傷でよく見られる代表的な症状と、その主な原因について以下で詳しく解説していきます。

腱板損傷は、肩の運動に深く関わる重要な筋肉と腱が傷つくことで、痛みや可動域の制限など、さまざまな不調を引き起こします。

放置すると日常動作にも支障が出るため、早期発見・対応が重要になりますので、ぜひ参考にしてください。

症状

「肩の痛み」や「肩の動かしにくさ」が腱板損傷の主な症状です。

特に以下のような動作の際に痛みが生じるのが特徴です。

- 腕を上げる

- 下ろす

- ひねる

初期には夜間痛(夜寝ているときの痛み)から始まり、やがて日中の動作にも影響が出るようになります。

主に動作で痛みや制限を感じることが多いのは、以下のような場合です。

- 洋服を着る・脱ぐとき

- 入浴時に頭を洗うなどの頭より上の動作が困難になる

- 肩を動かすときに「引っかかる」感覚がある

- 力が入らず物を持ち上げられない

- 横向きに寝ると痛い

痛みが慢性化してくると、筋力低下や肩の可動域制限が進み、四十肩・五十肩と診断されることがあります。

特に高齢者では自覚症状が軽くても損傷が進んでいるケースがあるため、軽い痛みでも医師の診察を受けることが重要です。

原因

腱板損傷の原因は大きく分けて、以下の2つに分類されます。

- 加齢による変性

- 外傷(ケガ)

腱や筋肉が年齢とともに弱くなっていく自然な過程で起こります。

40代以降では腱板に小さな亀裂が入りやすくなり、繰り返しの使用によって徐々に損傷が広がることがあるためです。

たとえば、重いものを持ち上げる作業を繰り返したり、ゴルフ・テニスや水泳など肩を酷使するスポーツを続けている人に多く見られます。

また転倒して手や肩を強く打ったり、無理な力が肩に加わった場合などに起こります。

とくに高所からの落下や交通事故などの衝撃で、腱が急激に断裂する「完全断裂」も少なくありません。

また、肩の構造的な異常(肩峰の形状や狭小な肩関節空間)により、腱板が骨が擦れやすくなる「インピンジメント症候群」も損傷の要因となる可能性があります。

いずれにしても、原因を正確に突き止めることが適切な治療の第一歩です。

腱板損傷の予後と回復までにかかる期間

腱板損傷はその程度や治療方法によって、予後や回復までにかかる期間が異なります。

| 軽度の損傷の場合 | 数週間〜数ヶ月 |

| 完全断裂や広範囲の損傷の場合 | 数ヶ月~1年 |

軽度の損傷の場合は、保存療法を中心としたリハビリテーションで数週間〜数ヶ月のうちに痛みが和らぎ、肩の動きも徐々に改善することが多いです。

しかし完全断裂や広範囲の損傷の場合は自然治癒が見込めず、手術を要するケースもあるため、ある程度の時間が必要です。

通常、術後は数週間の固定期間を経てリハビリが始まり、日常生活に支障がないレベルまで回復するには数ヶ月から半年程度、スポーツや重労働への復帰には半年から1年程度を要する場合もあります。

このリハビリ期間中に焦って無理な動作を行うと、再断裂のリスクが高まるため、医師や理学療法士の指導を守ることが非常に重要です。

また、高齢者や基礎疾患がある人、筋力の低下が著しい人では回復が遅れる傾向にあります。

一方で、早期に診断され、適切な治療を受けた場合には、比較的良好な予後が得られることも多いです。

腱板損傷の予後は以下の3要素に大きく左右されます。

- 損傷の程度

- 治療の選択

- リハビリの継続

自己判断で放置せず、早期に専門医の診断を受けることで、長期的な痛みや機能障害を防ぐことができます。

腱板損傷を治すための治療法

腱板損傷の治療法には、主に以下3つがあります。

軽度の場合は、保存療法による自然回復が期待できる一方、完全断裂や広範囲にわたる損傷では手術が検討されるケースもあります。

ここでは、それぞれの治療法の特徴と流れについて詳しく紹介します。

保存療法

保存療法は、手術を行わずに腱板損傷の症状を緩和・改善する治療法です。

主に軽度〜中等度の部分断裂や、手術が難しい高齢者などに対して用いられます。

保存療法には、以下のような手段が含まれます。

- 消炎鎮痛薬の投与(内服・外用)

- ステロイド注射(関節内の炎症を抑える)

- 物理療法(電気治療や温熱療法など)

- 運動療法(リハビリ)(可動域と筋力の回復を目的)

リハビリは非常に重要で、専門の理学療法士の指導のもと、痛みを抑えながら徐々に肩関節の可動域を広げていきます。

肩周囲の筋肉(特に三角筋や肩甲骨周囲筋)を鍛えることで、腱板の機能を補うようにするのが基本的な考え方です。

保存療法のメリットは、手術による身体的負担を避けられることですが、一方で損傷が進行するリスクや、完全には治らないまま機能障害が残る可能性もあります。

そのため、一定期間(おおむね3~6ヶ月)で改善が見られない場合や、日常生活に支障が続く場合は手術への切り替えが検討されます。

手術

腱板損傷が完全断裂している場合や保存療法で改善が見られないケースでは、手術による修復が必要となります。

手術は主に「関節鏡視下手術」で行われることが多く、身体への負担を最小限に抑えながら損傷部位を修復することが可能です。

術式には以下のようなものがあります。

- 腱板縫合術:断裂した腱を縫い合わせて骨に固定する

- 肩峰形成術:骨と腱が擦れ合わないよう骨を削る

- 部分置換術や腱移植:重度の場合、補強する人工物や他の腱を利用

術後は、肩の固定を数週間行ったのち、段階的にリハビリを開始します。

肩の可動域を回復し、再断裂を防ぐためには、術後のリハビリが非常に重要です。

医師と相談し、最も適した方法を選択することが大切です。

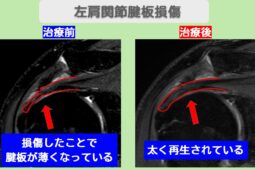

再生医療

腱板損傷に対しては、以下の再生医療が検討されます。

| PRP療法 |

自身の血液から抽出した血小板を濃縮し、損傷部位に注射する治療法 |

| 幹細胞治療 | 脂肪組織などから採取した幹細胞を用いて、より積極的に損傷した腱や筋肉の再生を促し炎症の抑制や組織の修復を促進 |

PRP療法は血小板には「成長因子」と呼ばれる組織の修復を促進する物質が含まれているため、損傷した腱の再生を助ける効果が期待されています。

外来での処置が可能で、入院も必要ありません。

ただし、再生医療は保険適用外の治療が多く、自費診療となる点には注意が必要です。

再生医療の詳細については、以下でも紹介していますので、興味のある方はぜひ参考にしてください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

腱板損傷が自然に治るかは損傷の程度次第|適切な治療を受けることが回復への鍵となる

腱板損傷は、損傷の程度・発見時期・治療内容によって回復の可能性が大きく変わります。

- 軽度な部分断裂:保存療法やリハビリによる自然回復が期待できる

- 完全断裂や広範囲の損傷:手術を含む積極的な治療が必要になることも

「自然に治るだろう」と自己判断せず、早期に医療機関を受診することが重要です。

医師による正確な診断を受け、自身の状態に最適な治療法を選ぶことが、回復への近道です。

医師や理学療法士の指導のもと、無理のないペースで回復を目指すことをおすすめします。

さらに近年では、再生医療(PRPや幹細胞治療)といった新たな選択肢も注目されています。

>>当院における腱板損傷の再生医療の症例紹介は、こちらからもご覧いただけます。

以下の動画では、実際に当院で再生医療の治療を受け、肩腱板損傷が改善した患者さまの症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。

リペアセルクリニックでは患者様ひとりひとりに丁寧なカウンセリングを行い、適した治療方法を見つけていきます。

体に負担の少ない方法で治療が可能なので、肩の痛みや動かしづらさを感じたら放置せず、ぜひリペアセルクリニックにご相談ください。

監修者

岩井 俊賢

Toshinobu Iwai

医師