- 肩

凍結肩(五十肩)を改善するストレッチを紹介!原因や治療法も解説

日常生活において肩を動かすたびに鋭い痛みが走り、動作がつらく感じる瞬間はありませんか。

それは、40〜60代を中心に多くの方が経験する凍結肩(五十肩)の可能性があります。

凍結肩は肩関節周囲の組織に炎症が起き、関節の動きが制限される状態で放置すると関節が固まり、腕がほとんど上がらなくなるリスクも。

一方で、適切なストレッチを習慣づけることで、痛みの緩和や可動域の回復が期待できます。

本記事では、自宅で無理なく実践できる凍結肩の改善ストレッチを詳しく解説します。

凍結肩の不安を解消し、元気な毎日を取り戻したい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

凍結肩(五十肩)を改善するストレッチ6選

凍結肩(五十肩)の痛みの軽減や可動域の改善が期待できて、自宅でも簡単にできるストレッチを6つ紹介します。

これらを継続すれば、肩の痛みが軽減され、可動域を広げられる可能性があります。

ただし、無理をすると症状が悪化する恐れがあるため、適度に行うよう注意してください。

壁を使うストレッチ

壁を使うストレッチは肩関節の可動域を広げるのに適しており、方法は以下のとおりです。

- ①:壁の前に立ち、痛む方の腕を肩の高さまで上げる

- ②:指先を壁につけ、人差し指と中指で壁を歩かせるようにゆっくりと腕を上げていく

- ③:腕を上げきったら、ゆっくりと元の位置に戻す

- ④:①~③を10回繰り返す

肩甲骨の動きを意識すると、肩関節だけでなく肩甲骨周辺の筋肉もストレッチできます。

また、息を吸いながら腕を上げ、息を吐きながら腕を下ろすとリラックスして行えます。

ストレッチをする際は無理に高く上げようとせず、痛みを感じない範囲で少しずつ上げていきましょう。

テーブルストレッチ

テーブルストレッチは肩関節の可動域を広げるとともに、肩甲骨周囲の筋肉をほぐす方法でやり方は、以下のとおりです。

- ①:テーブルの前に立ち、両手を肩幅に開いてテーブルにつく

- ②:膝を軽く曲げ、前傾姿勢になる

- ③:ゆっくりと息を吐きながら、体を前に倒す

- ④:体を倒しきったら10秒間キープ

- ⑤:①~④を10回繰り返す

ストレッチを行う際はテーブルの高さと肩の高さを合わせ、背中が丸まらないよう注意しましょう。

肩の力を抜き、リラックスした状態で実践するのが望ましいです。

振り子ストレッチ

振り子ストレッチは肩関節周囲の筋肉をリラックスさせ、痛みを和らげる方法でやり方は以下のとおりです。

- ①:足を肩幅に開いて立ち、痛む方の腕を体の横にだらんと下げる

- ②:上半身を軽く前に倒し、痛くない方の手をテーブルなどにつく

- ③:腕を振り子のように前後に揺らす

- ④:腕を左右に揺らす

- ⑤:腕を円を描くように回し、時計回りと反時計回りをそれぞれ10回ずつ行う

これらはコッドマン体操とも呼ばれ、重力と慣性を利用して、肩関節に負担をかけずに可動域を広げられます。

ストレッチ中は無理に大きく揺らす必要はなく、肩の力を抜き、腕の重みで自然に揺れるよう意識しましょう。

小さな振り幅から始め、徐々に大きくしていってください。

肩甲骨はがしストレッチ

肩甲骨はがしストレッチのやり方は以下の通りで、肩甲骨周囲の筋肉をほぐし、肩関節の可動域を広げる方法です。

- ①:椅子に座り、両手を肩に置く

- ②:肘を大きく回すように、肩甲骨を意識して腕を回す

- ③:前方向と後ろ方向をそれぞれ10回ずつ行う

肩甲骨が背骨から離れるように、大きく回すのがポイントです。

肘を前に出すときは肩甲骨を外側に開き、肘を後ろに引くときは肩甲骨を内側に寄せるよう意識しましょう。

挙上ストレッチ

挙上ストレッチは肩関節の可動域を広げ、腕を上げる動作(挙上)の改善に適しており、やり方は以下のとおりです。

- ①:仰向けに寝て、両手を天井に向かって伸ばす

- ②:両手を組んで、ゆっくりと頭の上に上げていく

- ③:両手を頭の上に上げきったら、ゆっくりと元の位置に戻す

- ④:①~③を10回繰り返す

このストレッチは肩関節周囲の筋肉や靭帯を優しく伸ばし、柔軟性を高められます。

息を吐きながら手を上げ、息を吸いながら手を下ろすことで、呼吸が深まり、よりリラックスした状態で実践することができます。

凍結肩(五十肩)になる原因

凍結肩(五十肩)の原因は、はっきりと解明されていませんが、以下のような要因が複合的に関与していると考えられています。

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 加齢に伴う組織の変化 | ・ 加齢とともに、肩関節を構成する腱板、関節包、滑液包などの組織が変性し、柔軟性を失う。 ・肩関節の可動域が制限され、わずかな外力や負荷でも炎症が起こりやすくなる。 |

| 運動不足 |

・運動不足は肩関節周囲の血行を悪化させるため、筋肉や靭帯の柔軟性が低下しやすい。 ・長時間のデスクワークなど、同じ姿勢を続けると肩甲骨の動きが制限され、肩関節周囲の血行が悪化しやすくなる。 ・血行不良は、筋肉や靭帯の柔軟性を低下させ、炎症を引き起こしやすい。 |

| 生活習慣病(糖尿病、脂質異常症) |

・糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病は、凍結肩の発症リスクを高めることが指摘されている。 ・これらの疾患は肩関節周囲の組織の代謝を妨げ、炎症を慢性化させる可能性がある。 |

また肩関節を構成する骨や軟骨、靱帯、腱といった組織が加齢とともに変化し、周囲に炎症が生じることも原因とされています。

※出典:日本整形外科学会「五十肩(肩関節周囲炎)」

主な症状は、肩の痛みと運動制限です。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 肩の痛み | 初期には肩を動かすと鋭い痛みを感じ、中期以降は肩関節が硬くなって肩を動かす際に痛みを感じやすくなる。 |

| 運動制限 |

・肩関節が徐々に硬くなって可動域が狭まるほか、腕を上げたり後ろに回したりすることが困難になる。 ・日常生活においては、髪を整えたり服を着替えたりする動作が難しくなりやすい。 |

症状は、初期(炎症期)、中期(拘縮期)、後期(回復期)の3つの段階を経て進行します。

凍結肩(五十肩)の予防と治療法

凍結肩(五十肩)の予防には、日頃から肩関節を動かす習慣をつけましょう。

主な予防策は、以下のとおりです。

- ラジオ体操

- ストレッチ

- 軽めの筋力トレーニング

これらの運動は肩関節周囲の筋肉や靭帯の柔軟性を高め、血行を促進する効果を期待できます。

また、正しい姿勢を保つことも、予防には欠かせません。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、同じ姿勢が取り続ける場合は、定期的に休憩を取り、肩関節を動かすストレッチを心がけましょう。

治療法に関しては、症状の程度や進行度合いによって異なります。

初期の痛みや炎症が強い時期には安静にし、湿布や痛み止めなどの薬物療法を行うのが一般的です。

痛みが落ち着いてきたら、肩関節の可動域を徐々に広げるためのリハビリテーションを開始します。

リハビリテーションは、専門家の指導のもとで行うのが望ましいです。

その凍結肩(五十肩)は腱板断裂かも?

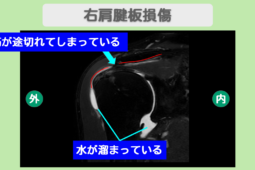

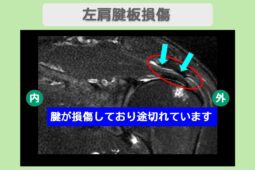

肩の痛みと可動域制限を伴う症状では、凍結肩(五十肩)と腱板断裂が混同されやすいです。

| 症状 | 原因 |

| 凍結肩(五十肩) | 肩関節周囲の組織の炎症や癒着が原因で起こり、症状が徐々に現れる場合が多い |

| 腱板断裂 | 外傷や加齢による変性、肩の腱板と呼ばれる筋肉を覆う腱が断裂することで起こる |

どちらも中年以降に多く見られる疾患ですが、原因や治療法が異なるため、正確な診断をしなければいけません。

それぞれの特徴は、以下のとおりです。

| 凍結肩(五十肩) | 腱板断裂 | |

|---|---|---|

| 発症 | 徐々に痛みが増し、可動域が制限される | 外傷や急な動作をきっかけに、急激な痛みが生じることが多い |

| 痛み | 肩全体に広がるような鈍痛。夜間痛が強い | 特定の方向への運動で痛みが生じやすい。力を入れると痛みが増す |

| 可動域制限 | 全方向への可動域制限 | 特定の方向への可動域制限 |

| 治療法 | 保存療法(リハビリ、薬物療法、注射など)が中心 | 断裂の程度や活動レベルに応じて、保存療法または手術療法 |

| その他 | 自然治癒する場合もある | 放置すると症状が悪化する場合がある |

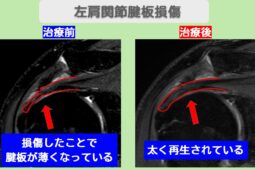

腱板断裂の疑いがある場合は、再生医療を検討しましょう。

PRP(多血小板血漿)療法や幹細胞療法などの再生医療は、自己の血液や細胞を利用して、腱の修復を促進する治療法です。

痛くてストレッチができない方、ストレッチの効果が得られない方からすると、適切な治療になる可能性があります。

肩の痛みと可動域制限を伴う症状でお悩みの方は、ぜひ一度以下の記事もご参考ください。

※内部リンク:ショートコード【肩】

肩の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

【まとめ】凍結肩(五十肩)はストレッチで改善を目指そう

凍結肩(五十肩)にお悩みの方は、以下のような自宅でできるストレッチを継続することで、肩の可動域改善や痛みの緩和が期待できます。

- 壁を使うストレッチ

- テーブルストレッチ

- 振り子ストレッチ

- タオルストレッチ

- 肩甲骨はがしストレッチ

- 挙上ストレッチ

これらのストレッチは、肩関節周囲の筋肉や靱帯の柔軟性を高め、血行促進にもつながる可能性もあります。

ただし、痛みを我慢して無理に動かすことは、炎症を悪化させる原因にもなりかねません。

痛みを感じたら無理をせずに中止し、医師に相談することをおすすめします。

また、ストレッチを続けても症状が改善しない場合は、腱板断裂の可能性も考慮し、速やかに診断を受けましょう。

自分が凍結肩なのかお悩みの方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」までお気軽にご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設