- 免疫細胞療法

癌が嫌う食べ物・飲み物とは?がん予防と再発防止に効果が期待できる食材を紹介

がんは日本人の2人に1人※が生涯でかかると言われる、非常に身近な疾患です。

※参照:がんの罹患数と死亡数

一方で、近年の研究ではがんのリスクは食生活などの生活習慣の見直しによって低減できる可能性があり、医療専門家からも重要性が指摘されています。

しかし「がん予防に良いってどんな食べ物?」「具体的に何をどう食べたらいいか分からない」といった、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、がんの予防や再発リスクの低減が期待される食品・飲み物を日々の生活に取り入れやすい形でご紹介します。

毎日の食事を少し意識するだけでも、健康維持に役立つ可能性があります。

無理なく続けられる食生活を取り入れるためにも、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

癌(がん)が嫌う食べ物・飲み物を紹介

癌(がん)のリスク低減が期待できる食べ物・飲み物を以下で紹介しています。

ぜひ参考にして、日々の食生活に取り入れましょう。

注意したい食材については、以下の動画でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

緑黄色野菜・果物

以下のような緑黄色野菜や果物は、健康維持や生活習慣病対策に役立つ栄養素が豊富に含まれています。

- ブロッコリー、にんじん、ほうれん草、かぼちゃ

- 果物など

緑黄色野菜に多く含まれるβカロテン・ビタミンC・ビタミンEは、細胞を傷つける活性酸素を除去し、DNAの損傷や老化の抑制につながることも。

またブロッコリーには、スルフォラファンという成分が含まれており、この成分ががん細胞の増殖を抑制する可能性がある※といわれています。

※出典:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

ブルーベリーやぶどうのポリフェノール、柑橘類のビタミンCやフラボノイド、りんごのペクチンなども、免疫力の向上や腸内環境の改善に貢献します。

一日の目安としては、野菜は350g以上、果物は200g~300g程度※が推奨されているため、適量を取り入れるのがおすすめです。

※参照:厚生労働省「食事バランスガイド」

魚(オメガ3脂肪酸を含む)

サバ・イワシ・サンマ・アジなどの青魚に含まれるオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は、以下のような働きが期待できる成分です。

- 細細胞の正常な機能維持をサポート

- 血液をサラサラにし、循環器疾患の予防に貢献

- 良質なたんぱく質が免疫力や筋力の維持をサポート

- 健康全体の維持にもつながる栄養源

オメガ3脂肪酸は研究で「がんの進行抑制や予防の補助的役割※」が示唆されていますが、あくまで予防的なサポート成分であり、治療薬の代替とはなりません。

※出典:Annual Review of Nutrition

青魚は体全体の健康のためにも、週に2〜3回は青魚を中心とした魚料理を取り入れるとよいでしょう。

日常の食事に取り入れやすい青魚を活用し、バランスの取れた食材として、がんや生活習慣病の予防に取り組みましょう。

海藻類

わかめ・昆布・ひじき・もずく・のりなどの海藻類は、水溶性食物繊維やミネラルが豊富で腸内環境の改善に効果的とされています。

また、これらの海藻類は以下のようなメリットがあります。

- 腸内環境のサポート

- 代謝やホルモンバランスへの寄与

- ヘルシーで満腹感がある

- アレンジ自在で続けやすい

特に、海藻類は加工されていない天然の海藻を選ぶことで、より自然な栄養が摂取できるのも大きなポイントです。

毎日少量ずつでも継続して摂ることが健康維持につながるので、意識して食事に摂り入れましょう。

全粒穀物

全粒穀物とはぬかや胚芽などを残した精製されていない穀物であり、玄米・全粒粉パン・オートミールなどの食材が代表的です。

これらは白米や白パンと比べて、ビタミンB群・マグネシウム・亜鉛・食物繊維といった栄養素を豊富に含みます。

また、全粒穀物は以下のような効果が期待できます。

- 腸内環境を整える

- 老廃物の滞留を防ぐ

- 抗酸化成分を含む

- 血糖をコントロール

- 生活習慣病リスクの低減

全粒穀物は、白米に玄米や雑穀を混ぜたり、朝食にオートミールを取り入れたりと、日々の食事に手軽に加えることが可能です。

コーヒー

以下の成分が含まれるコーヒーは、近年の研究によりがん予防効果が期待されている飲み物のひとつです。

- クロロゲン酸(ポリフェノールの一種)

- カフェイン

クロロゲン酸やカフェインには強い抗酸化作用や抗炎症作用があり、細胞の老化やDNA損傷を防ぐ働きがあります。

そのためコーヒーは肝臓がん・大腸がん・子宮体がんなどの予防効果が期待できるとされています※。

※出典:国立がん研究センター「がんとコーヒー」

ただし、砂糖やミルクは多く加えることでカロリーや糖分が増えるため、控えめにしましょう。

また、1日2~3杯を目安にし、就寝前の摂取は避けるなど飲むタイミングにも注意が必要です。

がんリスクを高める可能性がある食品

がんを予防するには「摂るべき食材」だけでなく、以下のような「控えたい食品」についておさえておくことも重要です。

ここでは、日常的に口にしがちな食品の中で、注意すべきポイントやリスクについて詳しく解説します。

加工肉・赤肉

以下のような加工肉保存や発色を目的として、亜硝酸塩や発色剤などの添加物が使用されています。

- ハム

- ソーセージ

- ベーコン など

これらの成分の一部については、体内でニトロソ化合物という発がん性物質に変化し、大腸がんをはじめとするがんのリスクを高める可能性があると言われています。

WHO(世界保健機関)では、加工肉を「人に対しておそらく発がん性がある」※と分類しており、日常的な摂取に警鐘を鳴らしている状況です。

※参照:農林水産省「国際がん研究機関(IARC)の概要とIARC発がん性分類について

また、赤肉(牛・豚・羊など)についても、過剰な摂取によりがんの発症リスクが高まる可能性が指摘されています。

※出典:国立がん研究センター「赤肉・加工肉のがんリスクについて」

特に、焼き肉やステーキなど高温で調理された肉には、ヘテロサイクリックアミンや多環芳香族炭化水素といった発がん性物質が生成されやすくなります。

ただし肉はタンパク質や鉄など重要な栄養素も含むため、完全に避けるのではなく、摂取量と調理法に注意を払うことが大切です。

目安としては、赤肉は週500g未満(※)に抑えること、加工肉はできる限り頻度を減らすことが望ましいでしょう。

※参照:国立がん研究センター「多目的コホート研究(JPHC Study)」

植物性タンパク質や魚、大豆製品などをバランスよく取り入れることがおすすめです。

塩蔵食品

たらこ・塩辛・梅干し・漬物・干物などの塩蔵食品は、長期保存するために塩分を多く使って漬け込んだものです。

これらは日本の食文化に深く根付いている食品ですが、長期保存を目的に多くの塩分が使用されるため、摂取量には注意が必要です。

胃内の塩分濃度が高まることで胃粘膜が傷つき、慢性的な胃炎が引き起こされ、発がん物質の影響を受けやすい状態になると報告されています。

さらに、ピロリ菌という細菌が関与する胃がんも、塩分の高い環境下では感染や炎症が起こりやすくなり、がんの進行を助長する可能性があるとされています。

※出典:国立がん研究センター「食塩・塩蔵食品摂取と胃がんとの関連について」

減塩対策方法としては、以下の方法が効果的です。

- 漬物や塩辛の量を減らす

- 減塩タイプの商品を選ぶ

- 味付けを薄味にして酢や出汁などで風味を補う

現在は冷蔵・冷凍技術が発達し、塩分に頼らずとも食品の保存が可能です。

健康維持のためにも、食塩の摂取量には意識的に注意しましょう。

高脂肪食品

高脂肪食品とは脂質を多く含む食品や調理法により油を多用した食品を指し、代表例としては以下のようなものがあります。

- 揚げ物(フライ・天ぷら・唐揚げ)

- スナック菓子・菓子パン・ファストフード

- バターやラードを多く使った洋菓子 など

これらの食品には、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が多く含まれ、摂取しすぎると体脂肪の増加やホルモンバランスの乱れを引き起こします。

とくに肥満は、乳がん、大腸がん、膵臓がん、腎臓がんなど多くのがんと関係がある※ことが明らかになっています。

※参照:

国立がん研究センター 閉経前・後ともに肥満は乳がんのリスクに

日本癌学会 日本癌学会主催 第24回日本癌学会市民公開講座 講演1「肥満とがん」より

効果的な対策としては、揚げ物の頻度を減らすだけでなく、調理法を見直すことです。

蒸す・茹でる・焼くといった調理法を取り入れ、油の使用量をコントロールしましょう。

また、脂質を完全にカットするのではなく、以下のようなオメガ3脂肪酸を含む体に良い脂質へ置き換えましょう。

- 青魚

- ナッツ

- アボカド

- オリーブオイル など

このような脂質の置き換えが、健康的な食生活に繋がります。

アルコール・砂糖含む飲み物

アルコールと砂糖を多く含む飲み物もがんリスクを高める要因として、数多くの研究で報告されています。

アルコールは「グループ1=ヒトに対しておそらく発がん性がある※」と分類されており、特に以下のがんとの関連があると言われています。

※出典:農林水産省「国際がん研究機関(IARC)の概要とIARC発がん性分類について」

- 口腔がん

- 咽頭がん

- 食道がん

- 肝臓がん

- 乳がん

※出典;「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」

飲酒量が多いほどリスクは高まるので、毎日の過剰摂取は要注意です。

また、アルコールが入っていない場合でも、糖分を多く含むジュースや炭酸飲料なども健康に影響を及ぼします。

健康的な飲み物としては、水・麦茶・緑茶・ルイボスティー・無糖の炭酸水などがおすすめです。

アルコールの代わりにノンアルコールビールやお茶を取り入れるなど、飲酒習慣の見直しも効果的な方法です。

飲み物は日常的に摂取するものだからこそ、ちょっとした積み重ねが健康に影響を及ぼすため、注意しましょう。

熱い飲食物

以下のような熱すぎる飲み物や料理も、がんリスクを高める可能性があります。

- 熱い緑茶やコーヒー

- スープ

- ラーメンなど

世界がん研究基金(WCRF)や国際がん研究機関(IARC)は、65℃以上※の高温の飲食物を常習的に摂取すると、食道がんのリスクが上昇するとされています。

※参照;農林水産省 国際がん研究機関(IARC)によるコーヒー、マテ茶及び非常に熱い飲料の発がん性分類評価について

高温の飲食物が食道や口腔の粘膜を繰り返し傷つけることで、炎症が慢性化し、細胞の変異を招きやすくなるためです。

加えて、アルコールと一緒に摂取することで、粘膜への刺激が倍増し、がんリスクがさらに高まる可能性があります。

対策としては、飲食物の温度を適度に冷ましてから口にする習慣を身につけることが有効です。

熱すぎると感じたら数十秒待つ、一度器に移すなどの小さな工夫でリスクは軽減できます。

がん予防するための食生活のポイント

がんを遠ざけるためには、特定の食品だけに頼るのではなく、日々の「食習慣全体」を見直すことが大切です。

以下に、実践しやすいポイントをまとめます。

| バランスの取れた食事 |

野菜・果物・魚・豆類・発酵食品を組み合わせて、免疫力の維持と炎症の抑制をサポート |

|

規則正しい食事 |

朝食抜きや深夜の食事は代謝の乱れに繋がるため、1日3食を決まった時間がおすすめ |

| 加工食品を控える |

添加物の摂取を減らすためにも、自炊中心で新鮮な食材を選ぶのが理想的 |

| 食事+運動の併用 |

ウォーキングや軽いストレッチなどを日常に取り入れ、肥満や慢性炎症を予防 |

全てを完璧に実践するのはなかなか難しいものですが、できることから少しずつ始めていくことをおすすめします。

【まとめ】癌が嫌う食べ物を避けつつ、バランスの良い食生活の実践を

がんは誰にとっても身近なリスクですが、毎日の食生活を見直すことで、そのリスクを減らすことが期待できます。

以下のような食材を積極的に取り入れながら、加工肉や高脂肪食品・過度なアルコール摂取は避けましょう。

- 緑黄色野菜・果物

- 魚(オメガ3脂肪酸を含む)

- 海藻類

- 全粒穀物

- コーヒー

また、特定の食材に頼るのではなく、「食べ方」「習慣」「生活リズム」を総合的に見直すことが重要です。

できることから少しずつ実践して、長く続けられる健康習慣を身につけることが、がんを防ぐ第一歩となります。

今日から習慣を見直し、生活リズムを整え、バランスの良い食生活を意識して取り入れていきましょう。

監修者

岩井 俊賢

Toshinobu Iwai

医師

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

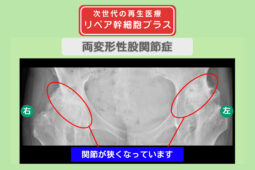

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

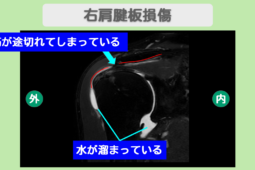

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性