- インピンジメント症候群

- 肩

インピンジメント症候群は治らない?具体的な治療法とリハビリについて医師が解説

インピンジメント症候群は、肩の痛みや動かしにくさで日常生活にも影響を与える疾患です。

本記事では、インピンジメント症候群が治るか不安やお悩みの方に向けて、適切な治療法や完治するかどうかについて解説します。

インピンジメント症候群の症状改善に効果的なリハビリも紹介します。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、肩関節の損傷や炎症の改善が期待できる再生医療に関する情報を配信中です。

「肩の痛みを早く治したい」という方は、ぜひ再生医療がどのような治療を行うのか知っておきましょう。

目次

インピンジメント症候群は治らない?どれくらいで治る?

インピンジメント症候群の改善までの期間には、損傷の程度により1~2週間から1~6カ月と幅があります。

組織損傷がない軽症例では1~2週間で改善しますが、組織損傷を伴う場合は早い方で1カ月、長いと3~6カ月程度の治療期間が必要です。

症状が改善するまで安静に保つことが重要ですが、適切な治療を受けることでスポーツに復帰できるまで改善する可能性があります。

インピンジメント症候群を早く治すには、適切な保存療法とリハビリの継続が大切です。

以下の記事では、インピンジメント症候群が疑われる場合のセルフチェック方法を解説しているので、合わせてご覧ください。

インピンジメント症候群が治らないときの治療法

インピンジメント症候群の治療法は、主に2つあります。

保存療法と手術療法について解説します。

保存療法

インピンジメント症候群は、保存療法による「リハビリ」や「注射」などで症状の軽減が期待されます。

初期の場合は、安静にすることで痛みが和らぐケースがあります。

リハビリでは、肩の筋肉のバランスを整えるためのトレーニングや動作学習が行われ、肩をスムーズに動かせるようになると、インピンジメント症候群の症状緩和につながります。

しかし、保存療法は、主に痛みの軽減させることや症状緩和を目的にして行われるため、根本的な治療にはならないことを覚えておきましょう。

手術療法

インピンジメント症候群による痛みが保存療法で治まらない場合、手術が行われるケースがあります。

内視鏡を用いた手術で、傷跡が小さく回復も早い特徴があり、比較的早く社会復帰を目指せる治療法です。保存療法を3~6カ月継続しても効果が見られなかった場合に、手術が検討されます。

手術で痛みの原因を取り除くため、症状の大きな改善が期待できます。

インピンジメント症候群が治らないときに実践したいリハビリ

インピンジメント症候群の症状が改善しないときに実践したいリハビリテーションを紹介します。

以下では、具体的なやり方について詳しく解説しますので、肩の痛みにお悩みの方は実践してください。

肩の可動域を改善させるストレッチ

肩の可動域を改善させるストレッチのひとつに「クロスボディストレッチ」と呼ばれるものがあります。

このストレッチは、立った状態または座った状態で背筋を伸ばして行います。

1.ストレッチを行う方の腕を肩の高さまで上げる

2.反対の手で肘をつかみ、身体の内側へ引き寄せる

3.肩の後ろが伸びるのを確認しながら30秒キープ

痛みがある場合は、無理のない範囲で行いましょう。

2つ目に紹介するのは、寝た状態で行う「スリーパーストレッチ」です。

1.痛みのある方の肩を下にして横向きに寝る

2.下側の腕を肩の高さまで伸ばす

3.肘を立てて手を上に向ける(L字型になるように)

4.上側の手で、下側の腕の手首から前腕を軽く押さえる

5.肩の後ろにストレッチを感じるまで、ゆっくりと手を床方向に倒す

6.心地よい伸びを感じるところで30秒キープ

強く押すと痛みが生じやすいため、力を入れずにゆっくり倒しましょう。

道具がなくても気軽にできますので、インピンジメント症候群が治らない方は、ぜひ上記のストレッチを行ってください。

腱板機能を改善させる筋力トレーニング

肩腱板の一部である、棘上筋を鍛えるトレーニングを紹介します。

1.腕を身体の横につける

2.肘を伸ばしたまま、腕を上げる

3.バレーボール1個分程度まで上げたら元に戻す

4.1〜3を20回繰り返す

最初は、上記のトレーニングを3~4セット行いましょう。

負荷をかける場合は、回数を増やしたり、500mlのペットボトルやチューブを利用するのもおすすめです。

インピンジメント症候群が治らないときによくある質問

インピンジメント症候群にお悩みの方からのよくある質問を紹介します。

インピンジメント症候群はどこに痛みを感じる?

インピンジメント症候群では、肩の前の方から外側(腕の横)にかけて痛みを感じることが多いです。

とくに、腕を上げる動きや、後ろに回す動きで痛みが強くなります。

肩の酷使を続けて症状が悪化すると、安静にしていても炎症が治まらなくなり、痛みや引っかかりなどの症状が慢性化します。

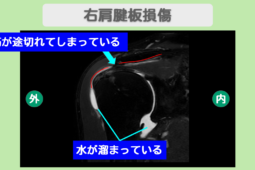

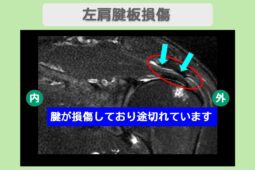

慢性化すると腱板が断裂したり、肩の先端部分の下に棘が生じる可能性があります。

インピンジメント症候群はどんな症状?

インピンジメント症候群の症状は、以下の通りです。

- 肩の痛み

- 肩の引っかかり

- 肩を回すと音が鳴る

- 筋力の低下

- 夜間の痛み

初期の場合、肩を動かしている際に特定の動作で痛みが生じます。

しかし、症状が悪化していくと、安静にしていても痛みが治まらないケースがあります。

肩の「ポキポキ」とした音のほかに、痛みや引っかかり感覚がある場合はインピンジメント症候群の可能性があります。心当たりがある場合は、医師の診断を受けましょう。

インピンジメント症候群によって肩に痛みが生じると、肩を動かすことが難しくなり筋力の低下にもつながります。

インピンジメント症候群は野球選手がなりやすいって本当?

肩を酷使する野球選手がインピンジメント症候群になりやすいのは本当です。

ボールを投げる、ボールを打つ動作は肩に大きな負担がかかります。とくに、投球を繰り返すピッチャーがインピンジメント症候群になりやすいと言えます。

しかし、適切な治療を受ければスポーツへの復帰が可能で、早期に治療を開始するほど良好な結果が得られやすくなります。

インピンジメント症候群が治らないときは治療法を見直すことも重要

インピンジメント症候群は、適切な保存療法とリハビリの継続により症状改善が期待できます。

安静、薬物療法、ストレッチや筋力トレーニングが基本的な治療法です。

保存療法を3~6カ月間継続しても十分な効果が得られない場合は、手術療法が検討されます。

しかし、それでも改善が見られない場合や手術を避けたい場合は、治療選択肢の見直しも重要です。

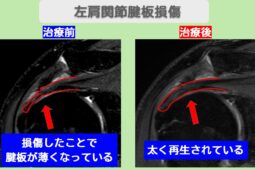

近年では治療選択肢の一つとして再生医療があります。再生医療は患者さまご自身の細胞や組織を利用するため、アレルギーや拒絶反応のリスクが低い治療法です。

以下のページでは、再生医療によって肩の痛みが改善した症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。

>再生医療による肩関節の症例はこちら

当院「リペアセルクリニック」では、再生医療による治療をご提供しているため、ご検討の際はお気軽にご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設