- スポーツ医療

- 再生治療

肉離れしやすい人の特徴と原因|治療法も解説

急に走ったり、ジャンプしたりした時に突然「ビリッ」という痛みが走り、肉離れを起こしてしまう。そんな経験はスポーツ中に限らず、日常生活でも起こりうるケガの一つです。

この記事では、肉離れが起こる原因からわかる肉離れしやすい人の特徴を詳しく解説します。

肉離れのリスクを高める要因を理解し、効果的な予防策を知ることで、スポーツや日常生活での怪我のリスクを大幅に減らすことができます。

適切な知識と対策で、再発の心配なく活動的な生活を送りましょう。

そもそも肉離れが起こる原因とは

肉離れは筋肉に急激な負荷がかかることで発生する筋組織の損傷です。

とくに瞬発的な動きが求められるダッシュやジャンプ、急な方向転換などで筋肉が強く収縮した際に、逆方向に引き伸ばされる状況が主な原因となります。

筋肉と筋膜が耐えられる限界を超える力が加わると、繊維が断裂して損傷します。

この時「プチッ」という断裂音が聞こえた場合は、深刻な断裂が生じている可能性があるため注意が必要です。

筋肉への負荷が筋組織の耐久限度を超えると、組織内で出血が起こり、腫れや痛みを伴います。

肉離れはスポーツ中に起こることが多く、スポーツ医療でも重要視されるスポーツ外傷です。そして、肉離れのリスクを高める要因に、筋肉の疲労や柔軟性の低下が挙げられます。

肉離れしやすい人の特徴

肉離れは誰にでも起こる可能性がありますが、特定の条件や生活習慣によってリスクが高まります。

以下の特徴に当てはまる方は、肉離れのリスクが高いと考えられるため、注意してください。

それぞれの特徴について、詳しく解説します。

スポーツ選手や運動愛好家

スポーツ選手や定期的に運動を行う愛好家は、肉離れのリスクが高い傾向にあります。

主に陸上競技、サッカー、ラグビーなど瞬発力や急な方向転換を必要とするスポーツでは発生率が上昇します。

スポーツ中は筋肉に強い負荷がかかる場面が多く、とくに試合の後半や疲労が蓄積した状態では筋肉の反応速度や柔軟性が低下するため、肉離れを起こしやすくなります。

また、トレーニング強度を急激に上げた場合や、長期間のブランクの後に高強度の運動を再開した際にも肉離れのリスクが高まります。

体が硬く柔軟性が低い人

体や筋肉の柔軟性の低さは肉離れの主な要因のひとつです。

筋肉や腱が硬く、伸び縮みしにくい状態だと、急な動きや負荷に対して十分に対応できません。

日常的に座り仕事が多い現代人は知らず知らずのうちに柔軟性が低下しており、週末だけのスポーツ活動で無理な動きをすると肉離れにつながる可能性があります。

柔軟性の低下は日々のストレッチで徐々に改善できるため、継続的なストレッチ習慣を身につけることが予防につながります。

疲労が蓄積している人

筋肉の疲労が蓄積している人は肉離れになりやすいです。

疲労状態の筋肉は運動制御能力が低下するため、筋肉の反応が悪くなり、予期せぬ負荷に対応できなくなります。

とくに睡眠不足や連続した高強度トレーニングにより回復時間が不足している場合、筋肉は通常より弱い負荷でも損傷しやすくなります。

十分な休息時間の確保が、肉離れ予防の重要なポイントとなります。

過去に肉離れを経験したことがある人

水分補給が不足している人は、筋組織内の水分が減少し、筋肉の弾力性や柔軟性が低下するため肉離れを起こしやすいです。

運動中は大量の汗により水分と電解質を失うため、こまめな水分補給が必要です。

とくに暑い環境での運動や長時間の運動では、体重の2%以上の水分を失うと筋機能が著しく低下し、肉離れのリスクが高まります。

水分不足の予防には運動前後だけでなく、運動中にも計画的な水分摂取が重要で、とくに電解質を含むスポーツドリンクは効果的です。

水分補給が不足している人

水分補給が不足している人は、筋組織内の水分が減少し、筋肉の弾力性や柔軟性が低下するため肉離れを起こしやすいです。

運動中は大量の汗により水分と電解質を失うため、こまめな水分補給が必要です。

とくに暑い環境での運動や長時間の運動では、体重の2%以上の水分を失うと筋機能が著しく低下し、肉離れのリスクが高まります。

水分不足の予防には運動前後だけでなく、運動中にも計画的な水分摂取が重要で、とくに電解質を含むスポーツドリンクは効果的です。

準備運動を十分に行わない人

スポーツや運動前の準備運動不足も肉離れの要因のひとつです。

適切なウォームアップを行わずに本格的な運動を始めると、筋肉は冷えた状態で急に負荷を受けることになります。

効果的な準備運動は体温と筋温を上昇させ、筋肉の粘弾性を高め、神経系の反応性を向上させます。

とくにストレッチや軽いジョギングなど、これから行う運動に近い動きを取り入れた準備運動が効果的です。

ウォームアップに時間をかけ、徐々に強度を上げていくことが肉離れ予防の基本となります。

高齢者(筋肉の弾力性や柔軟性の低下による)

高齢者の方は、加齢に伴う筋肉量の減少や弾力性・柔軟性が低下しているため、肉離れのリスクを高めます。

また、血流の減少も筋組織の修復能力を低下させる要因となります。

高齢者は若年層と同じ運動強度や急な動きを行うと肉離れのリスクが高まるため、適切な強度の運動と十分なウォームアップが重要です。

定期的な筋力トレーニングとストレッチで筋機能の維持を図ると良いでしょう。

肉離れが起こりやすい部位

スポーツ中の肉離れには、発生しやすい好発部位というものがあります。

主に以下の部位が、スポーツ中に肉離れしやすいため、注意しましょう。

以下では、肉離れの好発部位とその原因について詳しく解説します。

ハムストリング

ハムストリングはスポーツ中に肉離れを起こしやすい部位の一つです。

太ももの後面の部分にある、半膜様筋・半腱様筋・大腿二頭筋を総称してハムストリングと呼びます。

このハムストリングは膝を曲げる時に使う筋肉のため、さまざまなスポーツで負荷がかかりやすいです。

とくにダッシュする時や急に止まる動作時に肉離れを起こしやすく、陸上競技の短距離走での発生が多くなっています。

大腿四頭筋

大腿四頭筋もハムストリングと同様にダッシュや急なストップなどで肉離れが起こりやすいです。

大腿四頭筋とは、太ももの前面の部分のことで膝を伸ばす時に使う筋肉です。

ハムストリングや大腿二頭筋のような太ももの肉離れは、筋肉が発達してきた10代から20代での発生が多くなっています。

また、太ももの前面と後面となる大腿四頭筋とハムストリングの筋力のバランスも重要です。

短距離走だけでなく、中距離や長距離走でも肉離れが発生することもあります。普段からスポーツの前にはストレッチをして筋肉を柔らかくしておきましょう。

腓腹(ひふく)筋

ふくらはぎとして知られる腓腹筋ですが、サッカーやテニスのようなスポーツで肉離れが発生しやすいです。

急な方向転換など瞬発的な動きをするスポーツでは、筋肉が急激な収縮に耐えられずに肉離れが好発します。

また、ジャンプやキックのような動きでもふくらはぎの肉離れリスクはあります。

運動前後にふくらはぎやアキレス腱のストレッチを行い、柔軟性を維持しましょう。

肉離れの治療法

肉離れの疑いがあるときは、以下の処置・治療を実施しましょう。

肉離れが発生した場合、適切な治療法を知っておくことが回復への近道となります。

急性期の対応からリハビリテーション、新たな医療技術まで、肉離れの治療法について段階的に解説します。

肉離れ直後は応急処置「RICE処置」を行う

肉離れが発生したら、まず最初に行うべきは「RICE処置」です。

- R(Rest):安静

- I(Ice):冷却

- C(Compression):圧迫

- E(Elevation):挙上

これは Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字を取った応急処置法です。

損傷部位の炎症を抑え、症状の悪化を防ぐ目的で行われます。

まずは、患部に痛みを感じた時点で運動を中止して患部を安静にします。次に、氷嚢やアイスパックを使って20分ごとに冷却を繰り返し、腫れを抑制しましょう。

圧迫包帯で患部を適度に固定することで、さらに腫れを軽減します。そして、心臓より高い位置に患部を挙げて、血流を改善させます。

この初期対応が適切に行われるかどうかは非常に重要で、その後の回復期間や完治までの道のりが大きく変わってきます。

落ち着いたらリハビリに取り組む

肉離れのリハビリテーションは、症状が落ち着いた後(通常3〜5日後)から、以下のように段階的に進めていきます。

- ストレッチから始め、痛みのない範囲で筋肉の柔軟性を徐々に取り戻す

- 筋力トレーニングを導入し、弱った筋肉を強化する

- 痛みがなくなれば、体重をかけた状態での運動を行う

- 最終的にジョギング、ダッシュ、ジャンプなどの動きを取り入れ、段階的に競技復帰を目指す

焦らず適切なステップを踏むことで、再発のリスクを減らすことができます。

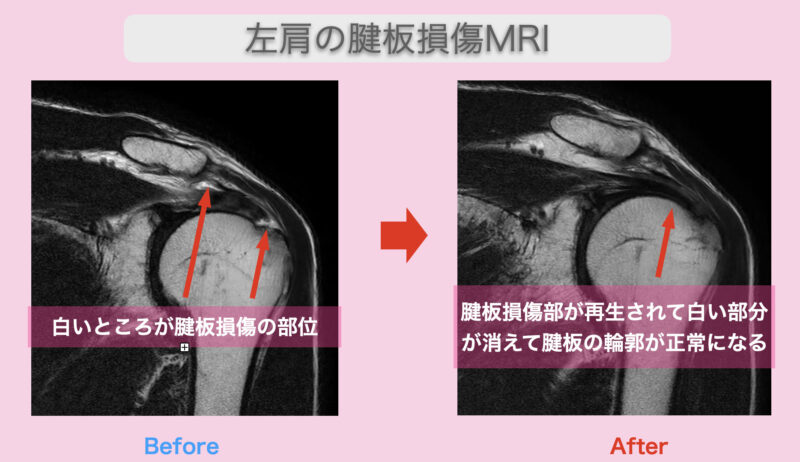

肉離れの早期改善を目指せる「再生医療」について

肉離れの治療法のひとつには、再生医療という選択肢もあります。

再生医療は自身の脂肪から採取・培養した幹細胞や、血液から採取した血小板を用いて組織の修復を目指す治療法です。

主に以下の特徴があります。

- 治療期間の短縮が目指せる

- 入院や手術が必要ない

- 患者さま自身の幹細胞や血液を用いるため副作用のリスクが少ない

手術や入院が不要で、短期間での治療が目指せることから、スポーツ外傷から早期に復帰したいアスリートからも注目されています。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。

【まとめ】肉離れしやすい人には再生医療による治療も選択肢のひとつ

肉離れは、ダッシュやジャンプなど急激な負荷が筋肉にかかることで発生する筋組織の損傷です。

肉離れしやすい人の特徴としては、スポーツ選手や疲労が蓄積している人、過去に肉離れを経験した人、高齢者などが挙げられます。

好発部位はハムストリング、大腿四頭筋、腓腹筋(ひふくきん)の3か所が主です。

治療は初期のRICE処置が重要で、その後段階的なリハビリに取り組むことで再発リスクを減らせます。

また、早期回復が目指せる再生医療も治療の選択肢のひとつです。

当院「リペアセルクリニック」では、肉離れを含むスポーツ外傷に対する再生医療を提供しています。

繰り返す肉離れにお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧にご説明させて頂きます。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設