何もしてないのに肘の外側が痛い原因を解説!治療・予防方法もあわせて紹介

公開日: 2019.04.08日常生活で特に思い当たる原因がないのに、ジンジンとした痛みや違和感を抱える方は少なくありません。

このような痛みが続くと、普段の動作に支障をきたしたり、不安を感じたりすることもあります。

本記事では、肘の外側が痛む原因として考えられる上腕骨外側上顆炎(テニス肘やスマホ肘)や神経痛について詳しく解説します。

肘の痛みを抱える方が少しでも安心して対策を講じられるよう、お役立ち情報をお届けします。

目次

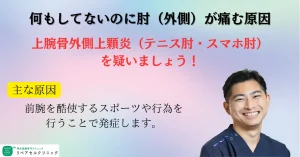

何もしてないのに肘(外側)が痛む原因

何もしていないのに肘の外側が痛む主な原因は、上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)と呼ばれる肘の病気です。

別名でテニス肘やスマホ肘とも呼ばれ、老若男女問わず発症する可能性があります。

上腕骨外側上顆炎の概要や治療法、予防法について詳しく解説します。

上腕骨外側上顆炎(テニス肘・スマホ肘)とは

上腕骨外側上顆炎とは、別名でテニス肘・スマホ肘と呼ばれる病態です。上腕骨にある外側上顆で炎症が起きる症状を指します。

上腕骨外側上顆炎の根本的な原因は、肘関節よりも前腕の筋肉群で生じる過度な負担です。手関節や手指の伸展動作に関わる筋肉で、前腕の伸筋群と呼ばれます。

前腕の伸筋群は上腕骨の外側上顆から前腕を通過し、手関節の先まで通っています。そのため、前腕の伸筋群を使いすぎによるダメージの蓄積が外側上顆にも負担をかけているのです。

ぶつけていないのに肘が痛くなるのはなぜ?

手関節や手指を繰り返し動かすことで前腕伸筋群が伸張を繰り返し、その牽引力が外側上顆の一点にかかります。

これが長時間・長期間続くことで徐々に外側上顆が炎症を起こし、結果的に伸ばすと痛い・曲げると痛いといった何もしなくても肘の外側に異常が生じるのです。

前腕の筋肉を酷使するテニスプレーヤーに多い症状であることから、テニス肘と別名がついています。

また、長時間にわたる操作でスマホを持つ(支える)前腕の筋肉が硬直し、外側上顆に負担をかけることからスマホ肘とも呼ばれています。

そのため、前腕をよく使うスポーツ選手はもちろん、何気ない日常生活から万人が発症します。

肘関節の構成

肘の関節は、上腕骨・前腕の橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)の3つの骨で構成されています。

肘関節を詳細に分類すると3つの関節が1つの関節包の中に納まっています。

- 腕尺関節(わんしゃく‐かんせつ):関節の種類でいうと蝶番関節であり、屈曲と伸展の運動を行っています。

- 腕橈関節(わんとう‐かんせつ):が球関節の構造をしている小さい関節。肘の屈曲伸展、回旋運動に関わる関節です。

- 上橈尺関節(じょうとうしゃく‐かんせつ):前腕の骨である橈骨と尺骨の間で構成されている関節です。主に前腕の回外や回内運動を行っています。

肘関節を動かす最も大きな筋肉は上腕二頭筋です。肘関節の屈曲と前腕の回外の運動に関わっています。

上腕二頭筋は肩甲骨から上腕を通過して前腕まで通っているため、肩関節の異常が肘関節に影響する可能性もあります。

また、肘関節伸展に関わる主な筋肉は上腕三頭筋です。これも肩甲骨から上腕を通過して前腕まで通っています。

肩関節から肘関節にかけてコントロールする筋肉なので、肩関節の使い方次第で肘関節に影響を及ぼします。

上腕骨外側上顆炎の症状

上腕骨外側上顆炎はどなたでも起こり得る症状ではありますが、30~50代の女性の発症率が高い傾向にあります。筋力の弱さやホルモンバランスが関係しているとされています。

外側上顆炎は伸筋群が原因であるにも関わらず、手関節の伸展や手指の伸展以外の動作でも肘の外側に痛みを発生させます。

日常生活の動作では、以下の状況で痛みを感じます。

- 肘を伸ばすと痛い

- 肘を曲げると痛い

- 前腕の回外時に痛い

- 安静時でも肘の外側が痛む

- ドアノブを回すと痛い

- タオルを絞ると痛い

- キーボードを打つときに痛む

- 物を持ち上げるときに痛む

打撲や捻挫のように、一度の外力で急に外側上顆炎になることよりも、日常生活の動作の中で少しずつ負担を蓄積して発症するケースが多いのが特徴です。

そのため、治療が長期間に及ぶことも珍しくありません。

上腕骨外側上顆炎の治療方法

医療機関での上腕骨外側上顆炎の治療方法を紹介します。

上記の治療方法は、症状の程度や患者さんの状態に応じて選択されます。

とくに、再生医療は組織の修復や回復を促進する方法として、効果が期待されています。

1.電気治療

痛みがある肘の外側・前腕の筋肉を中心に行う、低周波や干渉波の電気治療が行われることがあります。

主な目的は前腕の筋肉で起きている緊張を取り除くことと、血流を良くすることです。

しかし、上腕骨外側上顆炎は炎症かつ筋肉の緊張による牽引力が原因であることから、稀に電気治療によって悪化してしまうケースもあります。

電気刺激が強すぎると、かえって自分の体を守ろうとする防衛機能が働き、逆に筋緊張を強めてしまうのです。

同反応が見られた場合は、電気刺激を弱めるか別の保存療法を選択します。

2.手技療法

前腕の筋肉をマッサージやストレッチでほぐすことが主な手技療法です。

上腕骨から指先まで通っている伸筋群もあるため、前腕だけでなく手指の動きを良くすることにもつながります。

手指の動きが良くなれば必然的に外側上顆の負担は減り、肘の外側の痛みが改善する仕組みです。

3.温熱療法

外側上顆炎の患者の中には、お風呂に入った後に少し痛みが軽減する方もいます。

これは、温められることによって血流が良くなり、前腕伸筋群の緊張が和らいだことが要因です。

そのため、赤外線などで外側上顆から前腕にかけて温熱療法を行いつつ、手技療法や運動療法をあわせて行うことで改善を早めます。

4.運動療法

運動療法は、肘関節の正しい動かし方を身につけたり、手関節や手指関節の動きをスムーズにしたりとさまざまな療法が存在します。

もちろん、痛みの程度を見ながら無理のない範囲で徐々に行うことが大切です。

肩関節や肩甲骨の動きが間接的に肘関節に影響を及ぼすため、肩関節の動きを良くして可動域を広げることが外側上顆炎の治療において重要です。

5.背骨の矯正

背骨や骨盤のゆがみを改善することで、外側上顆炎の改善効果が期待できます。

矯正によって姿勢が整うと、肩甲骨や胸椎の動きが正しくスムーズになり、肩関節の可動域が広がります。

肩関節の可動域が広がることで、肘関節への負担が軽減され、結果として手関節や手指の動きがスムーズになるのです。

外側上顆炎の治療では、肘だけに焦点を当てるよりも、背骨のゆがみを含めた全身のバランスを整える方が早期の改善につながりやすいとされています。また、再発予防にも効果的です。

6.再生医療

再生医療は幹細胞や血液を活用して損傷した組織の修復や再生を促進する治療法です。

上腕骨外側上顆炎のような慢性的な炎症や組織損傷に対して、有効な治療方法の一つとして挙げられます。

再生医療は従来の治療法では改善が難しい症例にも効果が期待され、早期の症状緩和や機能回復が目指せます。また、自身の細胞を利用する再生医療は副作用が少ない点も特徴です。

肘の痛みが長引いている場合や、より根本的な治療を検討している方は、ぜひ当院へお気軽にご相談ください。

上腕骨外側上顆炎の予防方法

上腕骨外側上顆炎は一度なってしまうと治癒まで比較的時間がかかる症状であり、一度良くなった後も再発するケースが多いです。

そこでこの項目では、自分でできる上腕骨外側上顆炎の予防方法をご紹介します。

- ストレッチ

- 肘と前腕を温める

肘の痛みにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.ストレッチ

前腕の伸筋群に疲労が蓄積することで外側上顆炎のリスクが高まることから、こまめな前腕のストレッチが予防に有効です。

外側上顆炎を発症した初期はストレッチの動作でも痛みを感じることがあるので痛みが軽減してから習慣にしてください。

やり方は簡単で、手関節の屈曲と伸展方向にゆっくりと伸ばすだけです。

しかし、伸筋群のみのストレッチでは外側上顆炎の再発予防としては不十分です。

屈筋群に緊張があるままだと、手関節伸展がしにくくなり、余計な筋力を発揮させて伸展動作を行わなければならなくなります。

外側上顆の負担を増す原因になるので、屈筋群もあわせてストレッチしておくことが大切です。

2.肘と前腕を温める

冷えは筋肉の緊張を生みやすいので、基本は温めるようにした方が改善の助けになります。

お風呂でしっかり温まることはもちろん、電子レンジなどで蒸しタオルを作って肘の外側から前腕にあてておくだけでも良いセルフケアです。

安価な物でも良いので、肘全体を覆うタイプのサポーターをするのも冷え対策につながるためおすすめです。

神経痛によって肘の外側が痛むこともある!

首から上肢にかけて通っている神経が圧迫されることによって肘の外側で痛みを発生させている場合もあります。

この項目では、肘の痛みの原因となる神経痛の概要や治療方法についてご紹介します。

頚椎ヘルニア・神経痛とは?

神経を圧迫する主な原因の一つに、頚椎ヘルニアが挙げられます。

この疾患は、神経が圧迫されることでさまざまな症状を引き起こします。

- 体幹に近い部位に痛みが点在している

- 安静時の疼痛

- 頸部の伸展や回旋動作で痛みが生じる

姿勢の悪いデスクワーク、バイクの長時間運転などにより、頚椎ヘルニアになってしまうと上記のような症状が現れます。

また、姿勢の悪さから頸椎ヘルニアになった場合は、肩甲骨の内側や外側の痛みや首自体の痛みも同時に感じるケースが多くあります。

肘の外側の痛みに加え、体幹に近い部位に痛みが点在している場合は、神経症状が原因である可能性を考慮することが重要です。

頚椎ヘルニア・神経痛の治療方法

肘の外側で出る痛みが神経痛であった場合、肘の動きの改善や前腕・上腕のマッサージは根本的な治療にはなりません。

神経が発生している背骨から治療していく必要があります。

- 薬物療法

- 温熱療法

- 牽引治療

- 整体

- 手術療法

この項目では、頚椎ヘルニア・神経痛の主な治療方法を5つご紹介します。

1.薬物療法

痛み止めや、ビタミン剤が薬物療法として主に使用されます。

あくまでも薬物療法は鎮痛作用を促すためのものです。

完治にはつながりにくいものの、日常生活に支障をきたす辛い痛みを防ぐ補助的な目的で利用します。

2.温熱療法

神経痛においても温めることが有効な治療方法です。

血流が良くなる上に筋肉の緊張が取れるため、神経の圧迫の軽減につながります。

3.牽引治療

整形外科では、頚椎を牽引して治療することが多いです。

牽引により背骨全体の筋肉がストレッチされ、神経の通り道を広くすることに期待できます。

しかし、牽引治療だけでは完治に至らない場合が多いです。

4.整体

姿勢を改善して首の負担を取り除くことや、関節の動かし方を改善して頚椎から出る神経を圧迫しないような体作りをしていきます。

手術以外の方法の中でも有効な治療方法であり、早期改善と再発予防につながりやすいです。

5.手術療法

スポーツ選手など特別な事情がある場合を除いては稀な選択と言えますが、頚椎の手術も有効な治療のひとつです。

頚椎のシビアな場所だけに、一般的には最終手段として選択される治療方法です。

肘に痛みが生じている際のストレッチ

肘の痛みが生じている際には、適切なストレッチを行うことで症状の緩和が期待できます。

以下に、肘の外側および内側に効果的なストレッチ方法をご紹介します。

肘の外側に効果的なストレッチ

肘の外側の痛みを和らげたいときは、下記のストレッチを試してみてください。

1.腕を伸ばす

-

- :痛みのある腕を前方にまっすぐ伸ばし、手のひらを下向きにします。

2.手首を曲げる

-

- :反対の手で伸ばした手の甲を押さえ、ゆっくりと手首を下方向に曲げます。

3.ストレッチを感じる

-

- :肘の外側から前腕にかけての筋肉が伸びているのを感じながら、その状態を15~30秒間保持します。

4.リラックス

- :ゆっくりと元の位置に戻し、これを数回繰り返します。

ストレッチは無理をせず、痛みを感じない範囲で行いましょう。

肘の内側に効果的なストレッチ

続いては、肘の内側の痛みを和らげるストレッチです。

1.腕を伸ばす

-

- :痛みのある腕を前方にまっすぐ伸ばし、手のひらを上向きにします。

2.手首を反らす

-

- :反対の手で伸ばした手の指先を持ち、ゆっくりと手首を後方に反らせます。

3.ストレッチを感じる

-

- :肘の内側から前腕にかけての筋肉が伸びているのを感じながら、その状態を15~30秒間保持します。

4.リラックス

- :ゆっくりと元の位置に戻し、これを数回繰り返します。

ストレッチを行う際は、無理のない範囲でゆっくりと行い、痛みが強くなる場合は中止してください。

また、症状が長引く場合は専門医にご相談ください。

肘が痛む際に自分でできる対処法はある?

肘の痛みを和らげるために、自宅で簡単にできる対処法をいくつかご紹介します。

| 対処法 | 効果と説明 |

|---|---|

| サポーターの使用 | 肘を固定し、動きを制限することで負担を軽減。炎症や痛みの緩和が期待でき、作業や運動中に効果的。 |

| 湿布を貼る | 消炎鎮痛効果のある湿布で炎症や痛みを緩和。冷感タイプは急性の痛みに、温感タイプは慢性的な痛みに適している。 |

| テーピング | 筋肉や関節をサポートして痛みを軽減。専門家に貼り方を教わると効果的で、運動や日常動作の負担を軽くする。 |

| 安静にする | 痛みが強い場合は肘を安静に保ち、過度な動作を避けることで症状を悪化させない。負荷のかかる作業や運動を控える。 |

| 冷却または温める | 急性の痛みにはアイスパックで冷却、慢性的な痛みには温める方法が有効。痛みのタイプに応じて使い分ける。 |

これらの対処法は一時的な痛みの軽減に役立ちますが、痛みが長引く場合や悪化する場合は、医療機関での診察を受けることをおすすめします。

何もしてないのに肘の外側が痛む方からよくある質問

肘の外側が何もしていないのに痛む症状について、多くの方が疑問や不安を抱えています。

そこでこの項目では、よくある質問に対して医師の観点から回答します。

これらの質問に対する正しい理解を深めることで、症状への不安を軽減し、適切な対応が取りやすくなります。

気になる症状がある場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。

何もしていない肘の痛みはガンの可能性もある?

結論から言えば、肘の痛みがガンである可能性は非常に低いですが、完全に否定はできません。

肘の痛みの大半は、上腕骨外側上顆炎(テニス肘)や神経痛によるものです。

ただし、痛みが長期間続く、急激な体重減少を伴うなどの場合はガンの可能性も考えられるため、専門医の診断を受けることをおすすめします。

ガン以外にも、関節リウマチなどの自己免疫疾患の可能性もあるため、早期発見・早期治療が重要です。

不安な症状がある場合は、まずは医療機関を受診し、適切な検査と診断を受けましょう。

ジンジン・ズキズキする肘の痛みはすべて神経痛やテニス肘?

ジンジンやズキズキといった肘の痛みは、必ずしもすべてが神経痛やテニス肘が原因ではありません。

肘部管症候群・滑膜ひだ症候群・単純な筋肉の張りなど、考えられる疾患はさまざまです。

正確な診断と適切な治療のためには、症状の詳細な観察と医師による専門的な診断が重要です。

自己診断は避け、持続する痛みがある場合は整形外科をはじめとする医療機関を受診しましょう。

何もしていない肘の痛みは内側にも発症する?

肘の痛みは外側だけでなく、内側にも発症する可能性があります。

何もしていないのに肘の内側に痛みを感じる主な原因として、上腕骨内側上顆炎が考えられます。

この症状は、手首を曲げる筋肉や前腕の筋肉が肘の内側の骨(上腕骨内側上顆)に付着する部分で炎症を起こすことで生じます。

とくに、ゴルフやテニスのバックハンド、野球の投球動作など手首を曲げる動作を繰り返す人に多く見られます。

また、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を取り続けることでも発症することがあります。

本記事で紹介した上腕骨外側上顆炎の内側版と覚えていただいても差し支えありません。

何もしてないのに肘の外側が痛む原因まとめ

肘の外側で起きる痛みは、肘や前腕で問題が起きている場合と頚椎など中枢に近い部分で問題が起きている場合の2種類があります。

両者は治療方法も異なるので、どこで問題が起きているのか見極めるのが大切です。

何もしていないのに発症する外側の肘の痛みを早期に改善したい方は、医療機関を受診し専門医に相談するよう心がけましょう。

また、当院でも肘の痛みに関するご相談を受け付けています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設