- スポーツ医療

腕の肉離れの症状とは?原因や適した処置を詳しく解説

ジムで上腕二頭筋を鍛えたり、重い荷物を持ち上げたりしたとき、腕が急に痛くなり「肉離れを起こしているかも?」と感じた経験がある方もいらっしゃるかと思います。

腕の筋肉に大きな負荷や、急激な負荷がかかると、肉離れ(筋断裂)を引き起こすケースも。

肉離れは一般的には太ももやふくらはぎに起こるイメージですが、実は腕もなる可能性があります。

本記事では、腕の肉離れの具体的な症状や、適切な治療方法をわかりやすく解説します。

肉離れの繰り返しを避けたい方は、手術不要の治療方法も参考にしてみてください。

また当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、腕の肉離れが重症化してしまった方に向けて、再生医療の症例や治療内容を紹介しています。

手術を回避し、より早く日常生活へ復帰するためにもぜひご確認ください。

目次

腕の肉離れの症状について|打撲や筋肉痛との違いをチェック

腕の肉離れとは、上腕二頭筋(力こぶができる部分)の一部、または全部が断裂する症状です。

急に重いものを持ち上げたときや、肘を強くひねったり伸ばしたりすると、腕の肉離れを引き起こす場合があります。

筋断裂は痛みや内出血などを伴うため、似たような症状が出る打撲や筋肉痛と勘違いするケースもあります。

何が原因で腕が痛むのか、判断を誤ると適切な治療を受けられない可能性も。

痛みの原因が肉離れかどうかを判断する際は、次の項目をチェックしてみましょう。

具体的な症状や進行度などを知るためにも、ぜひ以下を参考にしてみてください。

腕の肉離れの主な症状と進行度

腕の肉離れが起きた場合、進行度に応じて以下の症状があらわれます。

| 腕の肉離れの進行度 | 主な症状 | 治療期間の目安 |

|---|---|---|

| 軽症 | ・損傷部分の軽い痛み ・損傷部分を押すと痛む(圧痛) ・損傷部分の内出血 |

1~2週間 |

| 中等症 | ・損傷部分の強い痛み(運動時に強く痛む) ・損傷部分の内出血や腫れ ・損傷部分の炎症 ・筋力低下 |

3~5週間 |

| 重症 | ・損傷部分の激しい痛み ・損傷部分の内出血や腫れ ・損傷部分の炎症 ・筋力低下 ・筋繊維の完全断裂による運動制限 |

3~6カ月 |

軽症の段階では筋繊維がわずかに断裂しており、痛みの程度も軽いので、筋肉痛だと思い込んでしまうケースも。

しかし、腕に負荷のかかるトレーニングなどを続けると、筋断裂が大きくなるため、強い痛みや筋力低下を伴う場合があります。

上腕二頭筋の完全断裂により、腕の肉離れが重症化した場合は、手術が唯一の治療方法になる可能性もあります。

筋繊維の断裂は「ブチッ」という音がする場合があるので、断裂音とともに痛みが生じたときは、早めに医療機関で診察を受けておきましょう。

痛み・腫れ・内出血などの違い

腕の肉離れにはいくつかの見分け方があり、以下のように痛みや腫れなどの症状から判断します。

| 症状の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 痛み | 筋繊維の断裂時に刺すような痛みがあり、時間が経つと鈍痛に変わる |

| 腫れ | 筋断裂によって炎症が起こり、損傷部分が徐々に腫れる |

| 内出血 | 内出血があった場合、損傷部分が青紫色になる |

筋肉痛は数時間後や翌日などに痛みがあらわれるので、重いものを持ち上げた瞬間に腕が痛くなったときは、肉離れの可能性があります。

損傷部分にへこみがある場合、筋繊維の完全断裂が考えられるため、早急な治療が必要です。

また、筋肉が肘の方向に下がり、ポパイサインと呼ばれる盛り上がりになっている場合も、完全断裂が疑われます。

重度の肉離れになると、神経障害や筋肉の壊死につながる恐れもあります。

肉離れかどうかの判断が難しいときは、必ず専門医に診察してもらいましょう。

「筋断裂」や「腱損傷」との違い

筋肉は「筋」や「腱」で構成されており、筋断裂と腱損傷には以下の違いがあります。

- 筋断裂:筋繊維の一部または全部が切れている状態

- 腱損傷:腱に大きな力が加わり、ダメージを受けている状態

上腕二頭筋を例にすると、「筋」は力こぶをつくったときに盛り上がる部分です。

「腱」には骨と筋肉をつなぐ役割があり、筋肉の先端部分になるため、アキレス腱をイメージするとわかりやすいでしょう。

筋肉の損傷度合いをあらわす場合、切れていなければ「損傷」、切れているときは「断裂」など、ダメージによって使い分けるケースが一般的です。

ただし、「損傷」の表現には「断裂」を含んでいる場合があるので、病院の診断結果が「腱損傷」だったときは、切れているかどうかも確認しておきましょう。

下記では肉離れを起こしやすい人の特徴について詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

二の腕や上腕二頭筋が肉離れを起こしやすいシーン・原因について

腕の肉離れが起きやすいシーンや、主な原因はある程度決まっています。

筋肉の酷使は肉離れを引き起こしますが、加齢が影響する場合もあるため、具体的な原因などは以下を参考にしてみてください。

| 腕の肉離れが起きやすいシーン | 腕の肉離れの主な原因 |

|---|---|

| ・腕を反復使用するスポーツ ・ジムでの筋力トレーニング ・重い荷物を扱う作業 |

・上腕二頭筋の酷使 ・上腕二頭筋への強い衝撃(転倒など) ・上腕二頭筋周辺の疾患(肩の部分の疾患など) ・水分不足 ・加齢による筋肉の柔軟性の低下 ・ステロイド薬の連用 |

腕をよく使うスポーツは上腕二頭筋に負担がかかりやすいため、野球のバッティング練習も肉離れの原因となる可能性があります。

強い衝撃も肉離れの原因になりやすいため、ラグビーなどのぶつかり合うスポーツや、スキーやスノーボードの転倒にも要注意です。

体内の水分が不足している場合は、筋肉の柔軟性が損なわれるので、肉離れが起きやすい状態です。

また、高齢者も筋肉の柔軟性が低下しており、軽い荷物を持ち上げただけでも筋断裂を引き起こす恐れがあります。

ステロイド薬の連用については、独立行政法人・医薬品医療機器総合機構の患者向医薬品ガイド(※)によると、腱断裂などのリスクがあるとされています。

※参照:独立行政法人・医薬品医療機器総合機構 患者向医薬品ガイド「プレドニン錠5mg」

腕の肉離れを治療する際、常用している薬があるときは、必ず医師に伝えておきましょう。

腕の肉離れを早く治すための初期対応

腕の肉離れを早く治すためには、受傷後の初期対応が大切です。

肉離れの初期対応には以下の4種類があり、それぞれの頭文字から「RICE処置」と呼ばれています。

| 処置方法 | 処置の目的 | 具体的な処置内容 |

|---|---|---|

| Rest(安静) | 腫れの沈静化や神経障害などの防止 | 安静にして患部を動かさないようにする |

| Ice(冷却) | 腫れや炎症の沈静化と細胞壊死の防止 | 患部を氷や冷却シートで冷やす |

| Compression(圧迫) | 内出血や腫れを抑える | 包帯などで患部を圧迫する |

| Elevation(挙上) | 血流をよくして腫れを防ぐ | 心臓より高い位置に患部を持ち上げる |

筋が切れた状態でスポーツなどを続けると、完全断裂の恐れがあるため、必ず安静にしておきましょう。

患部を冷却するときは、肌にタオルなどを当てると、冷やし過ぎを防止できます。

圧迫には内出血などを防止する効果があるので、少し強めに包帯を撒くとよいでしょう。

挙上の際には仰向けになり、二の腕の下にクッションを置くと、楽な姿勢で血流をコントロールできます。

なお、RICE処置は初期対応に過ぎないため、痛みが緩和されたとしても、自然治癒はあまり期待できません。

肉離れの初期対応が完了したら、早めに医療機関で治療を受けましょう。

肉離れの自己判断のポイント|病院に行くべき症状について

腕の肉離れが起きた際、病院に行くべき症状なのか迷ったときは、以下の基準で自己判断してみましょう。

- 筋の断裂音が聞こえた

- 痛みが24時間以上続いている

- 軽い負荷でも二の腕が痛む

- 二の腕にへこみや盛り上がりがある

- 患部に腫れや内出血がある

- 痛みで腕の動きが制限される

- 腕に力が入らない

- 腕の痛みで日常生活に支障をきたしている

- 過去に肉離れを経験している

該当する項目が多い場合、医療機関の診察を受ける必要があります。

診察のタイミングが早ければ、治療期間が短くなり、症状によっては手術の回避も可能です。

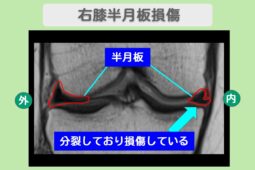

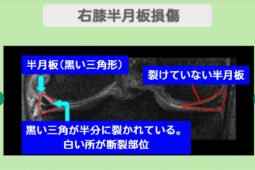

肉離れはレントゲンに写らないため、病院がMRI検査や超音波検査に対応しているか、事前に問い合わせるとよいでしょう。

診断結果が肉離れではない場合もありますが、痛みの原因と治療方法がわかれば、心理的な安心感にもつながります。

腕の肉離れ(筋断裂)の治療方法

腕の肉離れの治療方法には、以下のRICE処置やリハビリテーションなどがあります。

| 治療方法の種類 | 治療の内容 |

|---|---|

| RICE処置 |

・安静(安静にして患部に負荷をかけない) ・冷却(氷などで患部を冷やす) ・圧迫(包帯やテーピングによる圧迫) ・挙上(患部を心臓よりも高い位置に上げる) |

| リハビリテーション |

・ストレッチ(筋肉を伸ばして柔軟性を高める) ・筋力トレーニング(筋力の維持や向上) ・可動域訓練(関節の動きをスムーズにする) |

| 薬物療法 |

・湿布薬や塗り薬(痛みや炎症の沈静化) ・消炎鎮痛薬(ロキソプロフェンなどの鎮痛薬) |

| 装具療法 |

・三角巾やサポーター ・ギプス |

| 手術 |

・腱を骨に縫い付ける縫合術など |

RICE処置やリハビリテーションなどを保存療法といい、肉離れが軽症や中等症の場合は改善を期待できます。

上腕二頭筋が大きく断裂しており、痛みも強い場合は、手術で縫合するケースもあります。

スポーツなどを再開する際は、術後の経過が良好かどうか、医師の診断を受けておきましょう。

痛みを繰り返さない体づくりのための再生医療という選択肢について

腕の肉離れはクセになりやすいため、完治しても再発する可能性があります。

初期段階の肉離れは保存療法で治療しますが、患部の悪化防止を目的としているので、再発リスクの回避は難しいでしょう。

筋の完全断裂は手術で治療するケースが多く、少なくとも3カ月程度の入院期間が必要です。

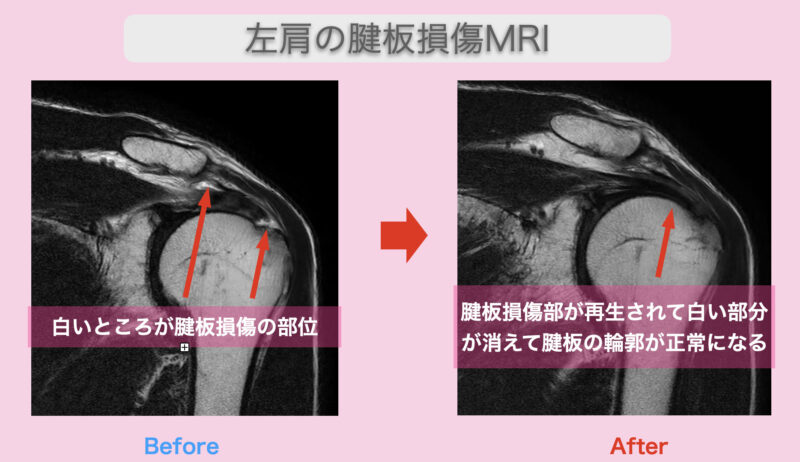

痛みを繰り返さず、肉離れが起きにくい体をつくる際は、再生医療を選択肢に入れてみましょう。

再生医療には以下の特徴があるため、手術の必要がなく、体に負担がかかりにくい治療方法です。

- 幹細胞の活用により、欠損した部分を修復できる

- 治療方法は患部への注射のみ

- 日帰りで治療できる

- 患者自身の幹細胞を活用すると、アレルギー反応や拒絶反応を低減できる

手術に不安がある方や、長期入院が難しい方は、再生医療が解決策になる可能性があります。

再生医療は比較的新しい治療方法なので、より詳しい情報を知りたい方は、リペアセルクリニックの無料相談をご活用ください。

リペアセルクリニックでは、独自の技術で幹細胞を分化誘導し、組織の再生能力を高めているため、プロスポーツへの復帰も期待できます。

腕の肉離れについてよくある質問と回答

腕の肉離れが起きると、治療にかかる日数や筋断裂の調べ方など、さまざまな疑問が生じます。

症状によっては手術や入院が必要になるため、仕事や家事への影響を避けられない可能性も。

治療期間の目安などをあらかじめ知っておきたい方は、以下のよくある質問と回答を参考にしてみてください。

腕の肉離れは治るまで何日くらいかかる?

腕の肉離れが治るまでには、最短でも1週間程度が必要です。

治療期間の目安は以下のようになっており、症状の進行度によっては6カ月程度かかる場合があります。

| 症状の進行度 | 肉離れの状態 | 治療期間の目安 |

|---|---|---|

| 軽症 | 筋肉のわずかな損傷や一部断裂 | 1~2週間 |

| 中等症 | 筋繊維の一部断裂 | 3~5週間 |

| 重症 | 筋繊維の完全断裂 | 3~6カ月 |

軽症の段階で速やかにRICE処置を行うと、軽いスポーツなどは1~2週間程度で復帰できる可能性があります。

ただし、痛みが落ち着いても、筋繊維が完全回復しているとは限らないため、医療機関の診断が必要です。

中等症はリハビリを必要とするケースが多いので、症状に応じたメニューを専門医に組み立ててもらいましょう。

筋繊維が完全に断裂し、手術をする際は、完治までに3カ月以上かかる場合があります。

術後は装具による肩関節の固定や、筋力トレーニングを含むリハビリが必要になるため、根気強く続けていきましょう。

上腕二頭筋腱断裂を調べるためのテストにはどのような方法がある?

上腕二頭筋の腱断裂を調べたいときは、「フックテスト」を試してみましょう。

以下の手順でフックテストを行うと、腱断裂の状態がわかります。

- (1)手のひらを上に向けて右腕を体の前に付き出す

- (2)右腕の肘を直角に曲げる

- (3)肘の内側にある腱を左手の人差し指で引っ掛ける

正常な腱は左腕の方向に引っ張れますが、腱断裂している場合は引っ掛かりがありません。

腱は部分断裂している可能性もあるので、上腕二頭筋の状態を正確に把握したいときは、専門医にフックテストを行ってもらいましょう。

腕の肉離れは早期に適した処置を行うことで重症化を防ぎやすくなる

腕の肉離れは自然治癒が難しいため、放置しないように注意することが重要です。

肉離れが重症化すると、腱が骨から剥がれたり、慢性的な痛みを抱えたりするケースもあり、手術を避けられない場合も。

重いものを持つ動作や、スポーツの途中で強い痛みを感じたときは、早めに適切な処置を行いましょう。

筋力トレーニングが必要なアスリートなど、継続的に腕を酷使する方は、リペアセルクリニックの再生医療も検討してみてください。

リペアセルクリニックは札幌・東京・大阪に拠点があり、来院予約やメール相談は24時間受付けています。

また、リペアセルクリニックには以下の特徴があるため、納得できる治療方法の選択が可能です。

- 完全予約制による待ち時間がない診療

- 症状に応じた治療計画のご提案

- 国内トップクラスのCPC(細胞培養加工施設)と提携

- 自己脂肪に由来する幹細胞の高度な培養

- 手術不要の日帰り治療

自分に合った適切な治療方法を選びたい方は、ぜひリペアセルクリニックの専門医にご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設