- 手

- 再生治療

TFCC損傷のリハビリテーション方法|手首の痛みの原因・対処法について解説【医師監修】

TFCC損傷による手首の痛みで、日常生活や仕事に支障が出て困っている方も多いのではないでしょうか。

手首の小指側が痛んで物を握るのがつらい、手首を回すと痛みが強くなるといった症状があると、一日も早く治したいと思うものです。

この記事では、TFCC損傷に効果的なリハビリテーション方法と期間の目安について詳しく解説します。

- TFCC損傷のリハビリテーション方法

- TFCC損傷のリハビリテーション期間

- TFCC損傷に対するリハビリ以外の治し方・対処法

適切なリハビリテーション方法を知って実践することで、手首の痛みを軽減し、日常生活への復帰を目指しましょう。

TFCC損傷を早く治したい方向けに、先端医療である再生医療による治療についても紹介します。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、TFCC損傷の早期回復を目指せる再生医療に関する情報を配信中です。

「現在のリハビリで期待した効果が出ていない」という方は、ぜひ再生医療についてもチェックしてみてください。

目次

TFCC損傷とは?

手首の小指側に痛みを感じる場合、TFCC損傷の可能性があります。

TFCC(三角線維軟骨複合体)は、手首の関節にある軟骨や靭帯の集まりです。

この組織は、手首の安定性を保ち、衝撃を吸収するクッションのような大切な役割を担っています。

TFCCが傷つくと、痛みや不安定感が生じ、日常生活に影響をおよぼします。

TFCC損傷への理解を深めるために、症状と原因をそれぞれ詳しくみていきましょう。

TFCC損傷の主な症状

TFCC損傷の主な症状は、手首の小指側に生じる痛みです。

特に、ドアノブを回す・瓶のフタを開ける・タオルを絞るといった手首をひねる動作で痛みが強くなるのが特徴です。

その他にも、以下のような症状が現れる場合があります。

TFCC損傷の主な症状

- 手首を動かしたときの「ポキポキ」「カクン」という音

- 物を強く握れない、握力の低下

- 手首がぐらつくような不安定な感覚

- 患部の腫れや、押したときの痛み

損傷したTFCCが手首の動きを円滑に支えられなくなることで上記のような症状がみられます。

気になる症状がある場合は、自己判断せずに専門の医療機関へ相談しましょう。

以下の記事では、TFCC損傷で病院に行くべきかの判断基準について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

TFCC損傷の原因

TFCC損傷の原因は、一度の大きな力で傷つく「外傷性」と繰り返しの負担で徐々に損傷する「変性」に分けられます。

それぞれの具体的な原因は、以下のとおりです。

| 原因の分類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 外傷性 | ・転んで手をつく ・スポーツや事故で手首を強くひねる ・手首を骨折する |

| 変性 | ・加齢による組織のすり減り ・野球やテニスなど、手首を繰り返し使うスポーツ ・仕事での反復作業 |

一度のケガだけでなく、日々の生活やスポーツ活動での小さな負担の蓄積も原因となります。

また、生まれつきの骨格によって負担がかかりやすい場合もあります。

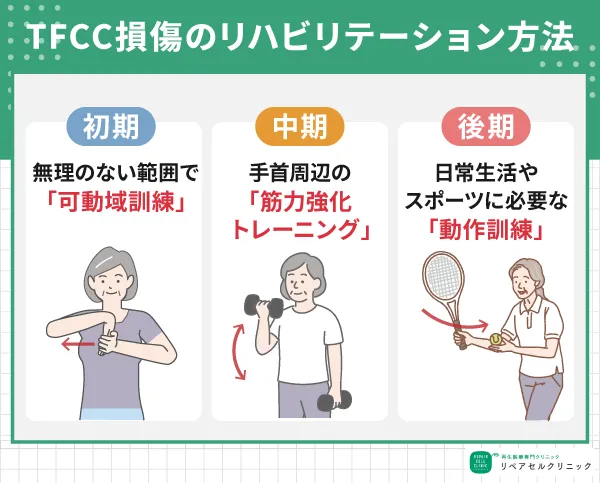

TFCC損傷のリハビリテーション方法

TFCC損傷のリハビリテーションは、以下のように病期ごとに段階を踏んで進めるのが基本です。

まずは炎症を抑えることから始め、徐々に手首の機能を取り戻し、最終的に日常生活やスポーツへの復帰を目指します。

それぞれの時期におけるリハビリの目的と、具体的な方法を解説します。

初期|無理のない範囲で可動域訓練

リハビリの初期段階では、まず炎症を鎮めて痛みを軽減させることが目的です。

サポーターやシーネで手首を固定し、負担のかかる動きを制限して患部を安静にすることが優先されます。

この時期は、手首を無理に動かすことは禁物です。

ただし、固定中も指や肘、肩の関節が硬くならないように、軽くストレッチしましょう。

手首は医師の指示のもと、痛みを感じない範囲でゆっくりと動かす訓練から始めます。

中期|手首周辺の筋力強化

痛みが落ち着き、固定が外れたら手首周辺の筋力を取り戻すリハビリテーションに移行します。

この段階では、手首の関節を支える筋肉を鍛えることで、関節の安定性を高めることが目的です。

具体的なトレーニング内容は、以下のとおりです。

- チューブや軽いダンベルを使った手首の曲げ伸ばし運動

- 棒などを使い、手首をゆっくりひねる運動

- ボールやグリップを軽く握る握力訓練

最初は軽い負荷から始め、徐々に回数や強度を増やしていきます。

トレーニングの翌日に痛みが残る場合は、負荷が強すぎるサインなので、内容を見直しましょう。

後期|日常生活やスポーツに必要な動作訓練

リハビリの後期では、より実用的な動きを取り戻すための訓練を行います。

日常生活やスポーツ特有の動作訓練を行い、再発を防ぐことが目的です。

具体的な訓練内容は、以下のとおりです。

- ドアノブを回す、タオルを絞るなどの日常動作の反復練習

- スポーツ復帰に向けたラケットやバットの素振りなどの軽い練習

後期では、実際の動作に近い形で手首に負荷をかけていきます。

ただし、違和感や痛みが再燃した場合はすぐに負荷を調整し、無理のない範囲で慎重に活動レベルを上げましょう。

TFCC損傷のリハビリ期間|2〜6カ月程度が一般的

TFCC損傷のリハビリ期間は、損傷の程度により2~6カ月程度が一般的です。

軽度の損傷であれば2~3カ月、重度の場合は6カ月以上かかることもあります。

個人差が大きく、年齢や活動レベル、損傷の種類によってもリハビリ期間は変わります。

重要なのは適切なリハビリを継続することであり、焦らずに治療に取り組むことが回復への近道です。

TFCC損傷に対するリハビリ以外の治し方・対処法

TFCC損傷の治療には、リハビリ以外にも以下のような治し方・対処法があります。

上記の対処法は、症状に応じて適切に使い分けることが重要です。

安静にする

手首を安静にするのは、TFCC損傷治療の基本です。

手首を適切に休ませることで損傷部位の炎症を抑え、痛みの緩和を図ります。

重い物を持つ、手首を強く曲げる・回転させる動作、手首に衝撃が加わる可能性のあるスポーツや作業は避けましょう。

安静時にも痛みがつらいときは、湿布を活用して痛みを抑える方法もあります。

湿布の貼り方については、以下の記事も参考にしてください。

患部をアイシングする

アイシングは、TFCC損傷による炎症と痛みを軽減する効果的な方法です。

冷却治療は損傷した組織の血流を減少させ、腫れを抑えます。

アイシングをするときは、冷凍したジェルパックや氷を布で包み、患部に1日数回、各回10~15分ほど冷やしましょう。

氷などを肌に直接当てると凍傷のリスクがあるため、常に布などの保護層を介して使用することが大切です。

包帯やサポーターを活用する

圧迫する包帯やサポーターの使用は、手首を適切に支え、不必要な動きを制限することで損傷部位へのさらなる負荷を防ぎます。

包帯による圧迫は腫れを抑える効果もあり、適度な圧力を加えることで血流を促進します。

サポーターは、より長期的な使用に適しており、日常的な活動を行いながらも手首を保護できます。

使用する際は、圧迫しすぎて血行を妨げないよう注意しましょう。

圧迫の手段であるテーピングの貼り方については、以下の記事もご覧ください。

TFCC損傷のリハビリ方法に関するよくある質問

ここでは、TFCC損傷のリハビリ方法に関するよくある質問に回答していきます。

リハビリを始める時期やご自身でできるケアなど、正しい知識を身につけていきましょう。

TFCC損傷のリハビリはいつから始める?

TFCC損傷のリハビリは、まず患部を安静にし、痛みや炎症が落ち着いてから始めます。

特に手首をひねる動きは、損傷を悪化させる可能性があるため初期段階では厳禁です。

一般的には、数週間サポーターやギプスで手首を固定します。

その期間中も、医師の許可があれば、痛みが出ない範囲で手首を軽く曲げ伸ばしすることもあります。

本格的なリハビリは、痛みや腫れが落ち着いてから、医師の判断のもとで段階的に進めましょう。

TFCC損傷のセルフケア方法は?

ご自身でできるケアの基本は、手首に負担をかけないように保護し、安静を保つことです。

日常生活で痛みを悪化させないための、具体的なセルフケア方法を紹介します。

- 手首をひねる、重いものを持つなどの動作を避ける

- サポーターやテーピングで手首を固定・保護する

- 手首は安静にしつつ、指や肘、肩は硬くならないように動かす

サポーターやテーピングは、仕事や家事の際の痛みを軽くするのに役立ちますので、専門家の指導を受けて活用しましょう。

TFCC損傷の痛みに有効なストレッチは?

炎症が落ち着いた回復期には、手首周辺の筋肉をほぐすストレッチが有効です。

具体的なストレッチ方法は、以下のとおりです。

- 肘を伸ばし、反対の手で手のひら側を持ち、指先を反らせて前腕の内側を伸ばす

- 同様に肘を伸ばし、手の甲側を持って手首を曲げ、前腕の外側を伸ばす

どちらのストレッチも、痛みを感じない範囲で20秒ほどゆっくり伸ばすのを数セット行います。

もしストレッチ中に痛みや違和感が出た場合は、すぐに中止して主治医に相談してください。

TFCC損傷のリハビリ効果を高める再生医療をご検討ください

TFCC損傷の治療では、段階的なリハビリやセルフケアを継続することが基本です。

しかし、損傷の状態によっては、リハビリを続けても痛みがなかなか改善しない場合もあります。

長引く症状に悩んでいる方や、より早期の回復を目指したい方には、再生医療という選択肢があります。

再生医療は、患者さまご自身の血液や細胞を用いて、炎症を抑えたり損傷した組織の修復・再生を促す治療法です。

損傷したTFCCにアプローチし、炎症を抑えながら損傷した組織の改善が期待できます。

再生医療はリハビリの効果を高めるだけでなく、症状の根本的な改善を目指せる可能性があります。

>TFCC損傷に対する再生医療の症例はこちら

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、具体的な治療法や症例を紹介しているため、ぜひチェックしてみてください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設