- 肩

- 再生治療

肩関節周囲炎(五十肩)のリハビリについて紹介!段階別に正しいケアを解説

肩関節周囲炎を治療しても、「痛みが治まらない」とお悩みではありませんか?

肩の可動域も制限されるため、肩関節周囲炎は生活の質(QOL)を大きく引き下げます。

ネット上の動画を参考にリハビリを実践する際は、症状の進行段階とマッチしているかどうかが重要です。

患部へのアプローチを間違えると、痛みが長期化する恐れも。

本記事では、肩関節周囲炎の進行段階に応じたリハビリや、適切な治療方法をわかりやすく解説します。

手術が必要といわれた場合は、切らない治療方法の「再生医療」も参考にしてみてください。

目次

肩関節周囲炎の進行段階とリハビリの基本方針

肩関節周囲炎には以下の進行段階や、リハビリの基本方針があります。

炎症期は安静や冷却が優先されるため、無理なリハビリには注意しましょう。

ここからは、進行段階ごとの症状や、効果的なリハビリを解説します。

炎症期(発症〜2ヶ月)|痛みを抑える時期

肩関節周囲炎の炎症期は痛みが強くなり、夜間痛で安眠できない場合があります。

動かすと鋭い痛みを感じる場合は、「安静+冷却」がリハビリの基本方針です。

具体的には肩を無理に動かさず、冷湿布などで炎症を抑えます。

痛みの緩和も必要となるため、炎症期は以下のリハビリを実践してみましょう。

| 炎症期のリハビリ | 手順 |

|---|---|

| 軽い振り子運動(ペンデュラムエクササイズ) |

1.机や椅子に片手をつき、身体を前に倒す 2.痛いほうの腕をダランと垂らし、半円を描きながら振り子のように振る |

可動域を広げようとして無理に動かすと、肩関節周囲炎の悪化を招くので要注意です。

負担が大きいストレッチや、入浴後の過剰運動も避けておきましょう。

凍結期(2〜6ヶ月)|可動域を少しずつ広げる時期

肩関節周囲炎が凍結期になると、肩の痛みは軽減しますが、動かしにくい状態です。

凍結期は軽いストレッチをリハビリ方針とし、以下のように前方挙上・外旋・内旋などの運動を行います。

| 凍結期のリハビリ | 手順 |

|---|---|

| 前方挙上 |

1.仰向けになって両腕を体の前に伸ばす 2.ゆっくりと呼吸しながら、両腕を頭の位置まで上げて10秒キープ 3.休憩を挟んで1日3~4回程度行う |

| 外旋 |

1.痛む腕を身体の横に伸ばし、肘を90度に曲げる 2.上体と肘を動かさず、前腕を外側に向けてゆっくりと回す(繰り返し10回程度) 3.ここまでの動作を1日3~4回程度行う |

| 内旋 |

1.立ったまま両手を背中に回す 2.腰の位置で手をつかみ、肩が痛くないほうの手で痛む手を持ち上げる 3.痛みを感じる位置で10秒間キープし、手を元の位置に戻す 4.少し休んだら2~3の動作を繰り返す(1日10セット) |

| 肩甲骨可動運動 |

1.両肩をすくめるように、上に引き上げる 2.肩をすくめた状態で5秒程度キープ 3.力を抜いて肩を下す 4.ここまでの動作を1日に複数回行う |

ストレッチで肩を動かす際は、「痛みを感じる位置まで」を限度にしましょう。

肩まで浸かる入浴など、温熱療法もおすすめです。

解凍期(6ヶ月〜)|可動域改善・筋力回復の時期

肩関節周囲炎が解凍期に入ると、肩の痛みがやわらぎ、動かしやすくなります。

ただし、肩の運動量が減っているため、以下のエクササイズで肩甲骨や胸椎を動かしましょう。

| 解凍期のリハビリ | 手順 |

|---|---|

| 肩甲骨回し |

1.椅子に座って両手を肩に置く 2.肩甲骨の動きを意識しながら、肘を前後に10回ずつ回す(1日3セット程度) |

| 肩甲骨はがし |

1.腕を背中に回し、手の甲を腰に当てる 2.手首または肘を反対側の手でつかむ 3.つかんだ手を背骨の方向にゆっくりと引っ張り、10秒ほどキープ(1日3セット程度) |

| 胸椎回旋 |

1.四つ這いになり、片方の手を頭の後ろに当てる 2.息を吐きながら肘を天井に向かって上げ、上半身をゆっくりとひねる 3.息を吸いながら、四つ這いの姿勢に戻す 4.ここまでの動作を10回程度繰り返す |

| チューブトレーニング |

1.両手でチューブを持ち、肩幅よりも少し広げて腕を前に伸ばす 2.胸を張り、腕を広げてチューブを左右に伸ばす 3.ゆっくりと元に戻す 4.ここまでの動作を10回程度繰り返す |

猫背などの姿勢を改善し、一定の筋力を維持できれば、肩関節周囲炎の再発防止も可能です。

肩関節周囲炎とは?知っておきたい原因と症状

肩関節周囲炎とは、加齢や血流低下などを原因とした、関節包・腱板の炎症や拘縮です。

一般的には五十肩と呼ばれており、主な症状は肩の痛みや可動域制限、夜間痛です。

また、症状は「痛み(夜間痛)」「動かせない」「徐々に改善」の順に進行するため、自然治癒の可能性もあります。

ただし、自然治癒には個人差の影響があり、1年以上痛みに悩んでいる方もいらっしゃいます。

肩関節周囲炎の放置は痛みの慢性化につながり、可動域が狭くなる恐れも。

痛みが長期化したら、病期に応じたリハビリを実践してみましょう。

やってはいけないリハビリ・注意点

肩関節周囲炎になった場合、やってはいけないリハビリや注意点があります。

痛みなどの症状が改善されない方は、以下の状況になっていないかチェックしてみましょう。

- 炎症期の強いストレッチ

- 痛みを我慢して無理に肩を動かす

- 長時間同じ姿勢を続けている(デスクワークや睡眠時)

- Youtubeなどを参考に自己流の体操を行う

炎症期のストレッチは痛みを緩和できますが、強すぎる動作は症状の悪化につながります。

自己流のリハビリは効果的なアプローチにならず、回復の長期化を招く恐れがあるので注意しましょう。

肩関節周囲炎の治療方法

肩関節周囲炎のリハビリに効果がなければ、以下の治療方法を検討する必要があります。

| 肩関節周囲炎の治療方法 | 治療内容 |

|---|---|

| 薬物療法・注射療法 |

・非ステロイド性抗炎症薬などの飲み薬や、患部への湿布で痛みを緩和する ・ステロイドやヒアルロン酸を注射し、痛みの緩和や関節の動きの滑らかさを確保する |

| 運動療法・理学療法 |

・ストレッチや軽い運動で、痛みの緩和と可動域改善を目指す ・冷却療法や温熱療法で痛みをやわらげる |

| 補助療法・物理療法 |

・筋力トレーニングで可動域改善や再発防止を目指す ・超音波療法などで痛みを緩和する |

薬物療法や注射療法を検討する際は、感染症や副作用のリスクを理解しておきましょう。

その他の治療方法も痛みの緩和には効果的ですが、肩関節周囲炎の再発を防げない可能性があります。

肩関節周囲炎の根本治療を目指したい方は、以下の「再生医療」も選択肢に入れてみましょう。

新しい選択肢「再生医療」で根本改善を目指す

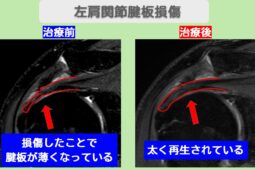

再生医療とは、幹細胞の働きにより、肩関節周囲炎などの自然治癒を目指す治療方法です。

治療には以下の2パターンがあり、自分の幹細胞や血液を活用します。

- 幹細胞治療:自己脂肪から幹細胞を抽出し、体外培養して患部に注射する

- PRP(多血小板血漿)療法:自分の血液から血漿成分を抽出し、患部に注射する

再生医療はダメージを負った部位を修復できるので、肩関節周囲炎の根本治療を目指せます。

治療は通院のみとなるため、手術や入院は必要ありません。

自分に合った治療方法かどうか確認したい方は、ぜひリペアセルクリニック大阪院にご相談ください。

リペアセルクリニック大阪院は再生医療を専門としており、肩関節などの治療に成果を上げています。

肩関節周囲炎のリハビリは段階を見ながら自分に合った方法で進めることが重要

肩関節周囲炎は「炎症期・凍結期・回復期」の段階があるため、病期に応じたリハビリが必要です。

正しいリハビリを継続すると、徐々に痛みが減り、肩の可動域も広くなります。

リハビリを続けているのに効果がないときや、肩関節周囲炎の再発に不安がある場合は、再生医療も検討してみましょう。

リペアセルクリニック大阪院では、医学的根拠に基づいた再生医療を行い、諦めていた「痛み」を「希望」に変える治療を提供しています。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設