- 肝疾患

肝硬変で腹水の症状が出たら余命はどれくらい?長く生きるために重要なことを解説

「肝硬変で腹水の症状が出たら余命はどれくらい?」

「少しでも長く生きる方法はない?」

肝硬変が進行し、腹水が溜まっていると医師から告げられたら、誰もがご自身の将来に大きな不安を感じるでしょう。

本記事では、肝硬変による腹水と余命の関係について詳しく解説します。

- 肝硬変で腹水の症状が出たら平均余命は2年

- 肝硬変における腹水の症状改善が見込める治療法

- 肝硬変において余命よりも長生きするために重要なこと

正しい知識を得ることが不安を和らげ、前向きに治療に取り組むための第一歩となるでしょう。

また、肝硬変の症状にお悩みの方は、肝硬変の根本的な改善が期待できる再生医療について知っておきましょう。

\肝硬変の根本的な改善を目指せる再生医療とは/

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、肝硬変によって損傷した肝臓の再生・修復を促す医療技術です。

従来の治療では治せないと言われていた肝硬変の根治を目指せる治療法として注目されています。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 肝硬変が治らないと言われて不安を抱えながら生活している

- 腹水の症状が出て、いつまで生きられるか不安

- 現在の治療では目立った効果が出ていない

再生医療は、肝硬変の根治も目指せる治療法のため、「もう治らない」と諦めていた方の新たな希望となるでしょう。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、肝硬変をはじめとする肝疾患に対する再生医療の症例を配信しているので、併せて参考にしてみてください。

目次

肝硬変で腹水の症状が出たら平均余命は2年

肝硬変で腹水の症状が現れた場合、病状が進行した「非代償性肝硬変」という段階であることを示します。

中期から末期の肝硬変である「非代償性肝硬変」の平均余命は2年※といわれており、予後を慎重に判断する状況と考えられます。

※出典:PubMed

肝硬変は、肝臓の機能が保たれているかどうかで「代償性」と「非代償性」の2つの段階に分けられます。

- 代償性肝硬変の生存率

- 非代償性肝硬変の生存率

以下では、それぞれの段階における生存率の目安について解説します。

代償性肝硬変の生存率

代償性肝硬変とは、肝臓が硬くなるなどの変化は起きているものの、肝臓の機能が比較的保たれている状態です。

この段階では腹水や黄疸といった特徴的な症状は現れにくく、5年生存率も72.3%※と良好な状態を維持できる可能性があります。

※出典:J-STAGE「肝硬変の予後」

ただし、症状がないからといって安心できるわけではありません。

肝臓の状態は徐々に悪化していくリスクがあるため、定期的な検査と治療を継続し、非代償性の段階へ進行させないように努めることが重要です。

非代償性肝硬変の生存率

非代償性肝硬変は、肝臓の機能が著しく低下し、腹水や黄疸、肝性脳症などの症状が現れるようになった状態です。

腹水の症状が出た場合、非代償性肝硬変の段階に入ったと判断されるのが一般的です。

この段階に至ると生存率は大きく下がり、腹水が見られるようになった患者さまの5年生存率は53.3%、さらに10年生存率は24.0%※というデータがあります。

※出典:J-STAGE「肝硬変の予後」

上記の生存率は統計上のデータであり、治療法や全身の状態によって個人差があることを理解しておきましょう。

肝硬変の腹水は治療を受けることで症状改善が見込める

腹水の症状は肝硬変が進行しているサインですが、適切な治療を受けることで症状の軽減が見込めます。

本章では、腹水に対して行われる主な治療法を「内科的治療」と「外科的治療」に分けて解説します。

- 腹水の内科的治療

- 腹水の外科的治療

治療の目的は、お腹の張りや息苦しさといった苦痛を軽減することで、まずは体の負担が少ない内科的治療から始めるのが一般的です。

それぞれの治療法について具体的に見ていきましょう。

腹水の内科的治療

代償性肝硬変による腹水に対しては、まず以下のような内科的治療を行います。

- 食生活改善による塩分制限

- 利尿薬の内服

- アルブミン製剤の投与

代償性肝硬変における内科的治療の基本方針は、体内の余分な塩分と水分を減らすことです。

まずは、食生活改善による塩分制限が治療の土台となり、体内に水分を溜め込みにくくする食生活を心がけましょう。

食生活改善と合わせて、利尿薬の内服やアルブミン製剤を投与するケースもあります。

これらの内科的治療で効果が見られない場合には、より直接的な外科的治療が検討されます。

腹水の外科的治療

内科的治療で腹水のコントロールが難しい「難治性腹水」の場合、より積極的な外科的治療が選択肢となります。

患者さまの症状や体の状態に応じて、以下のような方法が検討されます。

| 主な治療法 | 概要 |

| 腹水穿刺(ふくすいせんし) | ・お腹に針を刺して、溜まった腹水を直接体外へ排出する処置 ・お腹の張りを速やかに解消できる反面、体の栄養分であるアルブミンも一緒に失われる課題がある |

| CART(腹水濾過濃縮再静注法) | ・腹水を一度体外へ取り出し、専用の機械で細菌などを除去したのち、必要なタンパク質を濃縮して体内に戻す |

| TIPS(経頸静脈的肝内門脈静脈短絡術) | ・首の血管からカテーテルを入れ、肝臓内部の血管にバイパスを作成する治療 ・腹水の原因となる門脈の圧力を下げる効果が期待できる |

| 肝移植 | ・肝硬変そのものに対する根本的な治療法であり、腹水の原因を根本から解決する |

これらの治療は、それぞれに利点とリスクがあるため、医師が患者さまの状態を総合的に見て、適切な治療法を判断します。

肝硬変において余命よりも長生きするために重要なこと

余命よりも長生きするためには、肝臓への負担をこれ以上増やさないこと、そして肝硬変が引き起こすさまざまな問題に適切に対処することが重要です。

本章では、とくに意識したい3つのポイントを解説します。

- 断酒を継続する

- 合併症を治療する

- 規則正しい生活習慣を維持する

肝硬変で腹水の症状が出た後の余命は、あくまで統計的なデータに過ぎません。

医師の指導のもとで適切な治療を続け、生活習慣を見直すことで示された余命よりも長く、穏やかな日々を送ることを目指せます。

断酒を継続する

アルコール性肝硬変の場合、断酒は何よりも優先されるべき自己管理です。

肝臓にとってアルコールは毒であり、飲酒を続けることは肝硬変を悪化させる原因となります。

たとえ少量であっても、弱っている肝臓には大きな負担となるでしょう。

断酒を徹底することで、肝臓の炎症が鎮まり、肝機能の維持、あるいは一部改善が期待できるケースもあります。

肝硬変の悪化を防ぎ、少しでも長生きするためには断酒は必須といえます。

合併症を治療する

肝硬変は腹水以外にも、意識障害を引き起こす「肝性脳症」や、破裂すると大出血につながる「食道静脈瘤」などの合併症リスクがあります。

どれも命に関わる合併症であり、これらを適切にコントロールすることが、生命予後を大きく左右します。

処方された薬を正しく服用することはもちろん、定期的に検査を受けて合併症の兆候を早期に発見することも欠かせません。

とくに、肝臓がんの早期発見のための定期的な超音波(エコー)検査は、生存率を改善する上で大きな意味を持ちます。

規則正しい生活習慣を維持する

日々の生活習慣を整えることも、肝臓を労わるうえで重要な要素です。

とくに食生活では、腹水やむくみを防ぐための塩分制限を基本としながら、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。

肝硬変の患者さまは、筋肉量が落ちて栄養状態が悪化しやすいため、食生活とともに適度な運動習慣を身につけることも重要です。

その他にも、処方された薬を忘れずに飲むことや、感染症予防のための手洗いやうがいを徹底することも意識しましょう。

肝硬変の余命に関してよくある質問

本章では、肝硬変の余命に関してよくある質問について回答します。

- アルコール性肝硬変の余命はどれくらい?

- 肝硬変末期の症状は?

肝硬変の診断を受けると、多くの方が余命や将来の症状について不安を抱えるでしょう。

ご自身の状況を正しく理解し、今後の治療や生活を考えるための参考にしてみてください。

アルコール性肝硬変の余命はどれくらい?

アルコール性肝硬変の余命は、肝硬変の重症度や診断後に断酒できたかどうかによって大きく左右されます。

断酒の可否による生存率の違いは、以下のとおりです。

- 断酒した場合の5年生存率:74.0%

- 飲酒を継続した場合の5年生存率:40.9%

※出典:JOURNAL OF HEPATOLOGY

断酒できた場合と飲酒を継続した場合で、5年生存率は約34%も異なります。

アルコール性肝硬変の予後を決定づける最も大きな要因は、断酒の成否にあると考えて良いでしょう。

肝硬変末期の症状は?

肝硬変の末期(非代償性肝硬変)には、以下のような症状や合併症が見られます。

- 全身の倦怠感、疲労感

- 腹水

- 黄疸

- 浮腫

- 食道静脈瘤

- 肝性脳症

など

末期の肝硬変では、腹水や黄疸などのさまざまな症状が現れるようになります。

上記の症状は一つひとつが命に関わる危険な状態であり、専門的な医療機関での集中治療が求められます。

根本的に治療するためには、ドナー登録のうえで肝移植を受けるのも選択肢の一つです。

肝硬変の腹水を根本的に治したい方は再生医療をご検討ください

腹水は肝臓の機能が低下した「非代償性肝硬変」のサインであり、その後の人生を大きく左右する重要な症状です。

中期から末期の肝硬変である非代償性肝硬変の平均余命は2年※といわれており、予後を慎重に判断する状況と考えられます。

※出典:PubMed

従来の治療では、肝硬変を根本的に治療するには肝移植を受けるしかありませんでした。

しかし、近年の治療では、移植を受けずに肝硬変の根治を目指せる再生医療が注目されています。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

- 肝硬変が治らないと言われて不安を抱えながら生活している

- 腹水の症状が出て、いつまで生きられるか不安

- 現在の治療では目立った効果が出ていない

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、肝硬変によって損傷した肝臓の再生・修復を促す医療技術です。

腹水をはじめとする肝硬変の症状にお悩みの方にとって、生活の質を向上させる新たな希望となる可能性があります。

以下のページでは、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、肝硬変が改善された患者さまの症例を紹介しているので、ぜひご覧ください。

>>肝硬変に対する再生医療の症例はこちら

「肝硬変を治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックへお問い合わせください。

監修者

渡久地 政尚

Masanao Toguchi

医師

略歴

1991年3月琉球大学 医学部 卒業

1991年4月医師免許取得

1992年沖縄協同病院 研修医

2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務

2008年沖縄協同病院 内科 勤務

2012年老健施設 かりゆしの里 勤務

2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長

2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長

2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長

所属学会

関連する症例紹介

-

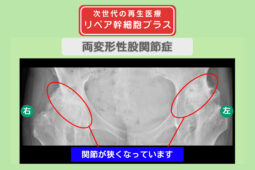

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

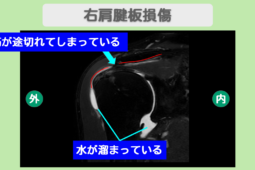

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 2年間改善しなかったしびれが軽減!ABI検査も正常値に!閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害 50代 女性