- 脳卒中

- 頭部

視床出血の症状・後遺症を徹底解説|リハビリと生活再建への道も紹介

視床出血は脳の深部にある「視床」が出血することで起きる病気で、感覚障害や視床痛など、特有の後遺症を残しやすいことで知られています。

しかし視床出血の疑いがあるけれど、適切なリハビリと治療や長期的なケアの続け方が分からずお困りの方もいらっしゃるかと思います。

そこで本記事では、視床出血の発症原因と症状・後遺症や治療、そして回復の鍵となるリハビリの進め方まで、生活再建に役立つ情報を解説します。

- 視床出血の発症原因と症状

- 視床出血と他の脳出血との違い

- 視床出血のリハビリと生活再建のロードマップ

視床出血についての情報が知りたい、後遺症に悩まされている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

視床出血とは?発症原因と症状

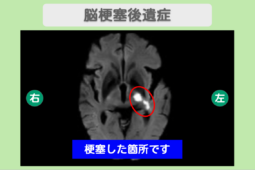

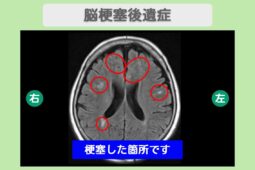

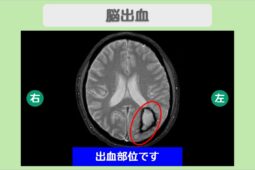

視床出血は、脳の深部にある重要な神経核「視床」からの出血を指す脳卒中の一種です。

視床は全身の感覚や運動、意識の中継地点であり、出血によってこれらの機能に障害が起こります。

視床出血の主な発症原因は、以下の通りです。

- 高血圧

- 動脈硬化

- 飲酒・喫煙・糖尿病

これらの要因によって脳内の血管に負担がかかり、血管が破れて出血を引き起こします。

結果として視床が持つ重要な機能に障害が生じ、以下の症状が現れます。

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 片麻痺 | 意識障害を伴うことが多く、麻痺は利き手と反対側に出やすい |

| 感覚障害 | 触覚や痛覚の鈍化・しびれ・または「視床痛」と呼ばれる激しい痛みが起こる |

| 視覚障害 | 物が二重に見えたり、視野が狭くなったりする |

| 言語障害 | ろれつが回りにくくなる、言葉が出にくくなる |

上記の症状は、出血の大きさや位置によって異なりますが、早期の治療とリハビリが生活再建に不可欠です。

適切なケアと継続的な努力によって、生活の質の改善を目指すことができます。

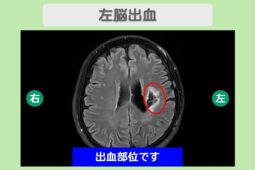

視床出血と他の脳出血との違い

視床出血と他の脳出血の違いは、以下の通りです。

| 出血部位 | 主な症状 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| 視床出血 | ・片麻痺 ・意識障害 ・感覚障害 ・言語障害 ・視覚障害 |

・視床痛 ・意識障害 ・視野狭窄 |

| 被殻出血 | ・片麻痺 ・言語障害 |

・視線が麻痺側に偏る |

| 小脳出血 | ・ふらつき ・めまい ・頭痛 ・嘔吐 |

・運動失調 ・平衡感覚の障害 |

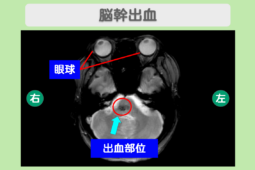

| 脳幹出血 | ・重度の意識障害 ・呼吸障害 ・四肢麻痺 |

命に関わる症状が多い |

| 皮質下出血 | 出血した部位の機能に対応した症状 | ・てんかん発作 ・意識障害は軽度〜中程度 |

脳出血は、出血部位によって症状が大きく異なります。

中でも視床出血は、感覚や意識を司る視床で起こるため、特有の症状と後遺症が現れます。

例えば、被殻出血では運動麻痺や言語障害が主となりますが、視床出血ではこれらに加え、感覚鈍麻や「視床痛」と呼ばれる激しい痛みが特徴的です。

視床痛は、体の感覚を伝える回路の障害によって生じる慢性的な痛みであり、日常生活に大きな影響を及ぼす後遺症です。

また、視野の狭窄といった視覚障害も他の部位に比べて現れやすい傾向にあります。

視床出血で残りやすい後遺症

視床出血の後遺症として、最も特徴的かつ生活に大きな影響を及ぼすのが感覚障害と視床痛です。

視床は全身の感覚情報を集約する重要な部位であるため、この部分の出血は、触覚や痛覚の鈍化、しびれといった症状を引き起こします。

中でも視床痛は、術後の麻痺が回復した後も、体の一部に激しい痛みが継続する難治性の慢性痛であり、日常生活の質を著しく低下させることがあります。

また、視床は高次脳機能にも関わるため、注意障害、記憶障害、感情失禁(感情のコントロールが難しくなる)などの高次脳機能障害も残りやすいとされています。

これらの症状は一見わかりにくいため、周囲の理解と適切なサポートが必要です。

視床出血のリハビリと生活再建のロードマップ

視床出血のリハビリと生活再建までのロードマップは、以下の通りです。

発症から回復、日常生活へ戻るためのリハビリについてまとめています。

急性期のリハビリ(発症から約2週間)

視床出血発症後の急性期は、病状の安定と合併症予防が最優先されます。

この時期のリハビリは、ベッド上での安静を保ちつつ、早期の機能回復を促すことが目的です。

具体的な内容としては、理学療法士が関節の可動域訓練を行い、筋肉の萎縮や関節の拘縮を防ぎます。

病状が安定すれば、座位訓練や、車椅子への乗り移りといった早期離床に向けた訓練も始まります。

この訓練は回復期リハビリをスムーズに進めるための大切な準備となります。

回復期のリハビリ(発症から約3ヶ月~半年)

回復期は病状が安定し、集中的なリハビリテーションが可能になります。

この時期の目標は、日常生活動作の自立度を高め、家庭や社会への復帰を目指すことです。

理学療法士は歩行訓練やバランス訓練など、より実用的な動きをサポートし、作業療法士は生活に必要な動作を反復して訓練します。

併せて言語聴覚も、ろれつ障害や高次脳機能障害に対する専門的なアプローチを行います。

回復期は、機能回復が最も期待できる重要な期間です。

生活期のリハビリ

生活期のリハビリは、退院後に社会での生活を維持・向上させることを目的とします。

回復期のような集中的なリハビリではありませんが、機能の維持や更なる改善を目指し、長期にわたって継続することが重要です。

訪問リハビリや通所リハビリを利用することで、専門家によるサポートを継続できます。

生活環境に合わせた動作訓練や、趣味・社会活動への参加を促す支援も含まれます。

また、再発を防ぐための健康管理もリハビリの一環です。

医師や専門家の指導のもと、血圧管理や服薬、適度な運動を続けることが、自分らしい生活を長く続ける鍵となります。

視床痛の治療法

視床痛の治療法として、以下が挙げられます。

神経の興奮を抑える薬を使用した薬物療法から、気軽に取り組めるマッサージや運動を行う非薬物療法について解説します。

薬物療法

視床出血の治療において、薬物療法は主に合併症の予防と再発防止、そして後遺症の緩和を目的とします。

発症直後の急性期では、出血の拡大を防ぐために降圧剤を用いて厳格に血圧をコントロールすることが重要です。

後遺症として生じる「視床痛」は、通常の鎮痛剤では効果が薄いことが多いため、抗うつ薬や抗てんかん薬など、痛みの神経経路に作用する特殊な薬剤が用いられます。

退院後も再発予防のため、高血圧や脂質異常症など基礎疾患に対する薬物治療を継続することが、長期的な健康維持に繋がります。

非薬物療法

視床出血後のリハビリテーションと並行して行われる非薬物療法は、以下の通りです。

| 視床出血の非薬物療法 | 内容 |

|---|---|

| 理学療法・作業療法 | 専門家による運動療法、温熱・電気刺激などの物理療法で、麻痺や感覚障害の改善を目指す |

| 心理的アプローチ | 視床痛やうつ症状に対して、認知行動療法やマインドフルネスで改善を目指す |

| セルフケア | 軽度な運動やストレッチ、マッサージなどを日常生活に取り入れ、血行改善や痛みの緩和を図る |

| 装具・自助具の活用 | 痺が残った手足のサポートや、日常生活動作を補助する装具や器具を使い、自立した生活を維持する |

視床出血後のリハビリテーションと並行して行われる非薬物療法は、特に痛みや注意障害といった後遺症の緩和に有効です。

代表的なものとして、リハビリテーション専門家による物理療法(温熱、冷却、電気刺激など)や、心理的アプローチ(認知行動療法、マインドフルネスなど)が挙げられます。

また、軽度な有酸素運動やストレッチも、血流改善や精神的な安定に欠かせません。

非薬物療法は薬だけに頼らず、患者さん自身のセルフケア能力を高めることを目的としています。

視床出血の再発予防とケア

視床出血の再発を防ぎ、長期的に安定した生活を送るためには、以下のケアが重要になります。

- 血圧管理の徹底

- 生活習慣の改善

- 定期的な通院

最も大切なのは、血圧管理の徹底です。日々の血圧測定を欠かさず行い、医師から処方された薬は忘れずに服用しましょう。

また、生活習慣の改善も不可欠です。バランスの取れた食事、適度な運動を心がけ、禁煙や節酒を実行してください。

さらに自己判断で通院を中断せず、定期的に通院することで、合併症のリスクを管理し、安心して生活を送ることができます。

視床出血の後遺症には再生医療という選択肢も

従来の治療やリハビリだけでは改善が難しい後遺症に、直面されている方も少なくありません。

特に激しい痛みが続く「視床痛」や重度の感覚障害、麻痺などは、現在の標準治療では限界があるケースも報告されています。

そのような状況に対し、近年では再生医療が新たな選択肢として注目されています。

再生医療は、幹細胞が持つ神経細胞の再生・保護作用を利用した治療法です。

リペアセルクリニックでは患者さま自身の脂肪や骨髄から採取した幹細胞を培養し、点滴で投与することで機能回復を促します。

また再生医療とリハビリと組み合わせることで、さらなる相乗効果が期待できます。

当院では、視床痛や麻痺でお悩みの方に対し、幹細胞治療とリハビリを組み合わせることで、早期に改善した事例があります。

詳しくは、以下の症例紹介ページを参考にしてください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

視床出血と向き合い、希望を持って生活再建を目指しましょう

視床出血は後遺症が残りやすい病気ですが、早期からのリハビリテーションと、再発を防ぐための長期的なケアを続けることで、生活の質を改善できます。

- 視床痛の治療法には薬物療法と非薬物療法がある

- 非薬物療法は後遺症の緩和に友好的である

- 再発予防として血圧管理・生活習慣の改善・通院が挙げられる

- 視床痛には再生医療という選択肢がある

現在の症状に悩むことはあっても、決して希望を失わないでください。日々の小さな努力が、自分らしい生活を再建するための大きな力となります。

また、もし従来の治療法では改善が難しいと感じた場合でも、再生医療という新たな選択肢があります。

リペアセルクリニックの幹細胞治療は、入院の必要が無く日帰りで対応できるため、お仕事が忙しい方でも安心です。

一人で抱え込まず、医療従事者やご家族とともに、前向きに生活再建を目指していきましょう。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説

-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介