- 脳卒中

- 頭部

脳幹出血の原因と予防法|知っておきたい知識と生活習慣

脳幹出血は、脳の最も重要な部位である脳幹で出血が起こる、非常に危険な病気です。

発症すると生命に直結し、一命を取り留めても重い後遺症が残ることが少なくありません。

その多くは突然発症するため、予期せぬ出来事として襲いかかります。

しかし、その原因のほとんどは、日々の生活習慣と深く関わっています。

この記事では、脳幹出血の原因やリスク因子、脳幹出血の再発予防策について解説します。

脳幹出血の後遺症に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

脳幹出血の原因を徹底解明

ここからは、脳幹出血の原因やリスク因子、症状について解説していきます。

まずは命と健康な未来を守るために、脳幹出血の知識を深めていきましょう。

脳幹出血の直接的な出血の原因とは?

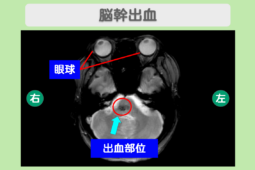

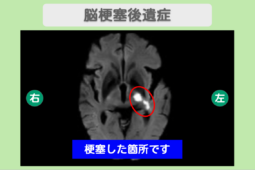

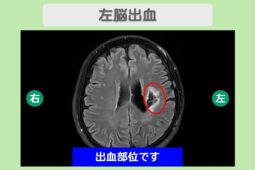

脳幹出血は、脳の深部にある脳幹で血管が破れて出血する重篤な病気です。

この出血の直接的な原因の大半は高血圧です。

高血圧が長期間続くと、脳の細い血管(穿通枝)に大きな負担がかかります。

その結果血管の壁が脆くなり、瘤ができたり、血管自体が変性したりします。

そして脆くなった血管が血圧の急激な上昇などによって破裂することで、脳幹出血が引き起こされます。

また、先天的な血管の奇形(脳動静脈奇形など)や、動脈硬化も出血の要因となることがあります。

脳幹出血の見逃せないリスク因子

高血圧の他に、脳幹出血のリスクを高める要因は以下の通りです。

- 生活習慣病

- 喫煙

- 飲酒

- 睡眠不足

- ストレス

主なリスク因子は生活習慣病です。特に糖尿病や脂質異常症は、動脈硬化を進行させ、血管を脆くします。

また、喫煙や過度な飲酒も血管に悪影響を与え、出血のリスクを高めます。

さらに、高齢者や家族に脳卒中の既往がある人も注意が必要です。

ストレスの多い生活や、睡眠不足も血圧を不安定にさせ、脳幹出血の引き金になる可能性があります。

上記のリスク因子を複数持っている場合は、特に厳重な注意が必要です。

脳幹出血の症状と緊急時の対応

脳幹出血の主な症状は、以下の通りです。

- 突然の意識障害

- 激しいめまい

- 手足の麻痺

- 呼吸障害

出血がわずかでも、生命維持に重要な役割を担う脳幹の機能が障害されるため、短時間で症状が進行し、意識レベルが急速に低下することが多いです。

これらの症状が見られた場合は、一刻も早く救急車を呼び、専門的な医療機関に搬送することが不可欠です。

脳幹出血の症状は時間との勝負であり、少しでも早い対応が予後を左右します。

救急車を待つ間は、患者を楽な姿勢で寝かせ、衣服を緩めるなど、無理のない範囲で応急処置をしましょう。

絶対に自己判断で水を飲ませたり、身体を揺らしたりしないでください。

脳幹出血の原因別の検査の流れ

脳幹出血の原因を特定するための検査は、以下の通りです。

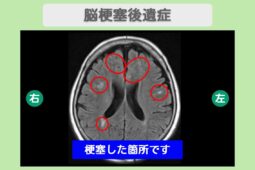

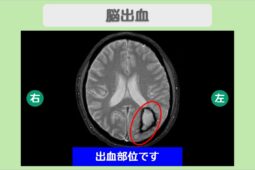

- CT/MRI検査

- 血液造影検査

- 血液検査

脳幹出血が疑われる場合、まずCTスキャンで出血の有無や範囲、量を迅速に確認します。

次にMRI検査で、出血部位の詳細な特定や、小さな血管の異常を見つけることで、原因の特定を進めます。

また脳動静脈奇形や動脈瘤など、血管自体の異常が疑われる場合には、脳血管造影を行います。

これは、カテーテルを挿入して造影剤を注入し、血管の形状や血流を詳しく調べる精密検査です。

併せて出血のリスクをどの程度高めているかを評価するため、糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病の有無や、血液凝固異常なども調べます。

これらの検査を総合的に行うことで、出血の根本的な原因を明らかにし、再発予防を含めた最適な治療計画を立てることが可能になります。

脳幹出血の再発予防策

脳幹出血の再発予防には、原因となる生活習慣病の徹底的な管理が必要になります。

- 血圧管理

- 食生活の改善

- 生活習慣の見直し

- 定期的な健康診断

まずは再発の最大のリスク因子である、高血圧をコントロールすることが最も重要です。

医師の指示に従い、降圧剤を正しく服用するとともに、自宅でも毎日血圧を測定し記録しましょう。

また塩分を控えた減塩食を心がけ、野菜や魚を積極的に摂取するバランスの取れた食事が大切です。

肥満を解消するために、高カロリー・高脂質の食品は避けましょう。禁煙と節酒は必須です。

さらに適度な有酸素運動を習慣化し、ストレスを溜めないようにすることも血圧の安定につながります。

これらの管理のほか、定期的に健康診断を受け、血圧・血糖値・コレステロール値などをチェックすることも重要です。

退院後の生活設計とリハビリ

脳幹出血からの退院後は、再発予防と機能回復のための計画的な生活が求められます。

| 生活設計 | 内容 |

|---|---|

| リハビリテーションの継続 | 脳幹出血による後遺症改善のために理学療法、作業療法、言語聴覚療法を継続する |

| 在宅環境の整備 | 歩行に不安がある場合、手すりの設置や段差の解消など、転倒リスクを減らすための自宅改修を検討する |

| 生活習慣の管理 | 記載した再発予防策(血圧管理、睡眠・食事、禁煙・節酒)を徹底する |

| 社会資源の活用 | 介護保険や障害者手帳の申請を検討し、デイケアサービスや訪問リハビリなど、利用可能な社会資源を活用する |

| 定期的な通院 | 医師の指示に従い、定期的な通院を怠らず、体の変化や後遺症の状況を相談する |

これらの生活設計とリハビリは、退院後の生活の質を向上させ、自立した生活を目指します。

しかし、リハビリを行っているものの、後遺症がなかなか改善されず困っているという方もいるでしょう。

脳幹出血の後遺症に悩む方におすすめなのが、再生医療です。

リペアセルでは再生医療を提供しており、後遺症からの回復を後押ししています。

患者様自身の幹細胞を培養し、静脈から点滴で投与することで、脳内の神経細胞の再生や保護効果が期待できます。

従来の治療法だけでは改善が難しかったケースでも、再生医療を併用することで、より効果的なリハビリにつながる可能性があります。

実際に5年間続いた脳出血の後遺症が改善した事例もあるので、気になる方は下記をチェックしてみてください。

脳幹出血から未来を守るための3つのポイント

脳幹出血は再発リスクが高い病気ですが、適切な対策で未来を守ることができます。

- 意識障害などの前兆を感じたら一刻も早く119番通報する

- 血圧・生活習慣・服薬の3つを徹底的に管理する

- 再生医療という選択肢も検討してみる

脳幹出血は高血圧や糖尿病、喫煙など複数の要因が絡み合って発症します。

もし激しいめまいや意識障害が出たら、すぐさま119番通報しましょう。

また日々の生活管理も再発防止に欠かせません。

減塩、禁煙、適度な運動を心がけ、服薬を忘れないよう心掛けてください。

しかし、人によっては日々の予防やリハビリを続ける中で、なかなか後遺症が改善しないと感じることもあるでしょう。

既存の治療法だけでは後遺症の回復が難しい場合、再生医療も選択肢の一つとなります。

当院では幹細胞治療を行い、脳幹出血を含むあらゆる病の後遺症の改善を目指しています。

後遺症を改善したい、生活の質の向上させたい方はリペアセルクリニックのメール相談・オンライン診療にてご相談ください。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説

-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介