- ひざ関節

- 膝蓋軟骨軟化症

シンスプリント(すね)のテーピング方法|自分でできる貼り方と期待できる効果を解説

ランニングやジャンプを頻繁に行うスポーツで起こりやすい「シンスプリント」は、すねの内側にズキズキとした痛みが走り、練習や試合に影響が出てしまうこともあるでしょう。

上記のようなつらい症状に対しては、テーピングが痛みの軽減や再発予防に有効です。

本記事では、シンスプリントに悩む方のために、効果的なテーピング方法や注意点について解説します。

- シンスプリント(すね)に効果的なテーピング方法

- シンスプリントのテーピングで期待できる効果

- シンスプリントにテーピングを貼るときの注意点

シンスプリントの痛みでお困りの方や効果的なテーピング方法を知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

しかし、テーピングは適切な治療を受けるまでの対処法であり、完治するわけではありません。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、シンスプリントの症状改善が期待できる再生医療に関する情報を公開中です。

「シンスプリントの痛みを早く治したい」という方は、ぜひ再生医療でどのような治療を行うかご確認ください。

目次

シンスプリント(すね)のテーピング方法

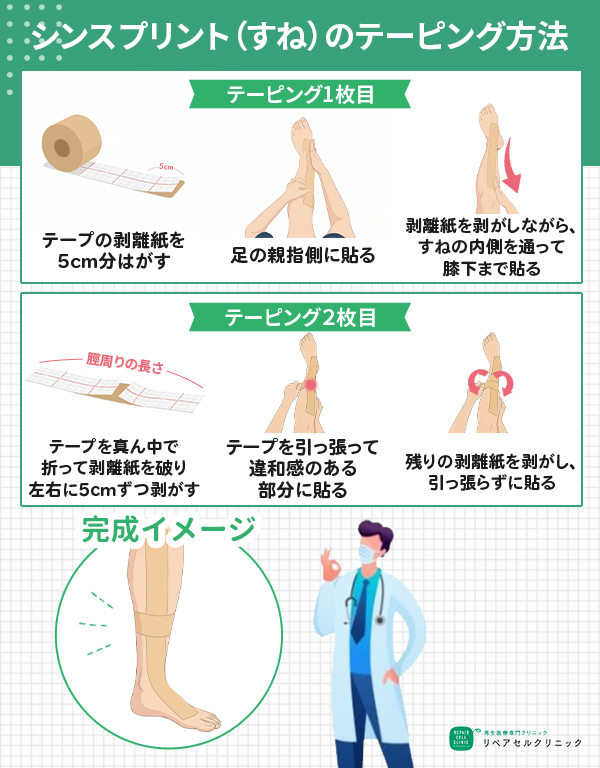

シンスプリントのテーピング方法について、手順のイメージ画像とともに詳しく解説します。

シンスプリントによるすねの痛みを緩和するためにも、ぜひ参考にしてください。

用意するテーピング

シンスプリントのテーピングを行う前に、以下のテープを用意しておきましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 必要なテープ | 以下の合計2枚 ・1枚目:膝下から足の真ん中あたりまでの長さ ・2枚目:ふくらはぎ1周分の長さ |

| テープの種類(推奨) | ・キネシオロジーテープ |

次の章では、実際のテーピング方法について解説しますが、2枚のテープを使用しますので、事前に用意しておくことをおすすめします。

実際の手順について確認していきましょう。

完成までの手順を画像でチェック

シンスプリントによるすねの痛みを和らげ、患部への負担を軽くするためには、キネシオロジーテープ(伸縮性のあるテープ)を使ったテーピングが効果的です。

シンスプリント(すね)のテーピング方法

- 1枚目のテープの剥離紙を5cm分はがしておきます。

- 足首を90度にした状態で、足の親指側に貼ります。

- 残りの剥離紙をはがしながら、すねの内側を通って膝下まで貼ります。

- 2枚目のテープを真ん中で折り、剥離紙を左右5cmずつ(合計10cm)はがしておきます。

- テープを引っ張り、違和感のある部分に貼ります。

- 残りの剥離紙をはがし、ふくらはぎを一周するようにひっぱらずに貼ります。

テーピングを行う前には必ず皮膚を清潔にし、乾燥させておくのがポイントです。

また、テープを貼った後にかゆみや発疹、過度な圧迫感がある場合はすぐに使用を中止し、医療機関に相談しましょう。

シンスプリント(すね)のテーピングで期待できる効果

シンスプリントでテーピングを巻くことには、痛みを和らげるだけでなく、以下のような目的があります。

目的を理解することで、テーピングをより効果的に活用し、早期の競技復帰や再発防止につながるでしょう。

痛み症状の軽減

テーピングを痛む部位と周辺に正しく貼り、炎症を起こしている部分を物理的に圧迫することで痛み症状の軽減効果が期待できます。

シンスプリントによるすねの内側にズキズキとした鋭い痛みは、すねの骨を覆っている骨膜や周囲の筋肉が炎症を起こすことで生じています。

テーピングを正しく貼ることで、運動中に骨膜が過度に引っ張られたり、筋肉が不必要に振動したりするのを抑制し、患部にかかるストレスを軽減することができるのです。

その結果、炎症のさらなる悪化を防ぎ、痛みの軽減につながります。

怪我の予防・再発防止

テーピングによって筋肉の不必要な動きや関節の可動域を適度に制限し、関節の安定性を高めることで怪我の予防・再発防止の効果が期待できます。

ランニングやジャンプ、ダッシュといった動作を繰り返すスポーツを行っている方は、常にシンスプリントを発症するリスクと隣り合わせといえます。

適切なテーピングによって、着地時などの衝撃や運動中に繰り返し筋肉にかかる負荷を分散させることができるのです。

怪我の応急処置

テーピングは医療機関を受診するまでの間、患部の腫れや内出血を抑え、痛みを和らげるための応急処置の基本である「RICE処置」の中の「圧迫(Compression)」として活用できます。

| 応急処置の原則「RICE」 | 詳細 |

|---|---|

| R (Rest:安静) | 患部を動かさないようにする |

| I (Ice:冷却) | 氷のうなどで患部を冷やし、炎症や腫れ、痛みを抑える |

| C (Compression:圧迫) | テーピングや弾性包帯などで患部を適度に圧迫し、内出血や腫れが広がるのを抑える |

| E (Elevation:挙上) | 患部を心臓より高い位置に保ち、腫れを軽減する |

テーピングによる圧迫固定は、あくまで医療機関を受診するまでの「応急処置」であり、一時的に痛みや腫れを和らげるための手段です。

応急処置を行った後は、できるだけ早く整形外科などの専門医の診断を受け、適切な治療を行いましょう。

以下の記事では、RICE処置について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

シンスプリント(すね)にテーピングを貼るときの注意点

テーピングは使い方を間違えると、シンスプリントの症状を悪化させる可能性もゼロではありません。

ここでは、シンスプリントでテーピングを貼る際に、特に気をつけたいポイントを解説します。

注意点をしっかり理解して、正しい方法でテーピングを行いましょう。

長時間貼りっぱなしにする

テーピングを長時間、特に運動後も貼り続けることは避けるべきです。

汗や皮脂が付着した状態で放置すると、雑菌が繁殖しやすくなり、かゆみや「かぶれ」といった肌トラブルの直接的な原因となります。

また、長時間皮膚が引っ張られ続けることで、皮膚自体への負担も大きくなります。

運動が終わったら速やかにはがし、肌を清潔な状態に戻して休ませることが、継続的にケアを行うためのポイントです。

きつく貼りすぎる

「しっかり固定したい」という思いからテーピングをきつく貼りすぎると、血行不良を引き起こす恐れがあります。

過度な圧迫は血流を阻害し、指先の冷えやしびれ、うっ血などの不調を招くだけでなく、筋肉の自然な動きまで制限してパフォーマンスを下げてしまいかねません。

テープを巻いた後に指先の色を確認したり、不快な圧迫感がないかチェックしたりして、適度なフィット感を保つよう調整しましょう。

テーピングがゆるすぎる

テープがたるんでいたり、隙間が空いていたりする「ゆるすぎる」状態では、本来の目的であるサポート効果が発揮されません。

シンスプリントのテーピングは、筋肉の動きを助けたり、アーチ構造を支えたりすることを目的としています。

皮膚や筋肉にしっかりと密着していなければ、その張力を活かすことができません。

テーピングを貼る際は、シワが寄らないように丁寧に肌に沿わせ、適切な加減になっているか確認しながら行うことをおすすめします。

伸縮テープを伸ばしすぎる

キネシオロジーテープなどの伸縮性があるテープを使用する場合、限界まで引っ張って貼るのは避けましょう。

テープを強く伸ばした状態で貼ると元の長さに戻ろうとする力が強く働き、皮膚が過度に引っ張られてしまいます。

これが「水ぶくれ」や「皮膚めくれ」の原因となることが多々あります。

筋肉のサポートを目的とする場合は、テープを少し伸ばす程度(本来の伸縮率の範囲内)で貼り、端の部分は引っ張らずにそっと置くように貼ると、肌への負担を軽減できます。

毛流れに逆らって剥がす

テーピングをはがす際、体毛の流れに逆らって引っ張ったり、勢いよくはがしたりすると強い痛みや皮膚損傷の原因となります。

皮膚を傷つけないためには、皮膚を指で押さえながら、体毛の流れに沿ってゆっくりとはがしていくのがコツです。

もし粘着力が強くてはがしにくい場合は、専用のリムーバースプレーを使用するか、入浴時にテープを濡らして粘着剤を柔らかくしてから行うと、スムーズにはがせるでしょう。

シンスプリント(すね)のテーピングに関してよくある質問

本章では、シンスプリント(すね)のテーピングに関してよくある質問について回答していきます。

適切な方法でテーピングするためにも、よくある質問について確認しておきましょう。

シンスプリントにおすすめのテーピングは?

シンスプリントのケアには、筋肉の動きに合わせて伸縮する「キネシオロジーテープ」がおすすめです。

非伸縮のホワイトテープやパワーテープと異なり、適度な伸縮性があるため、走ったり歩いたりする動作を妨げずに筋肉をサポートできます。

実際の製品を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種類 | キネシオロジーテープ(伸縮タイプ) |

| 太さ | すねやふくらはぎ全体をカバーしやすい「50mm幅」がおすすめ |

| 撥水性 | 汗をかくスポーツ中に使うなら撥水加工されたものが剥がれにくい |

ドラッグストアやスポーツ用品店ではさまざまなメーカーが販売していますが、「筋肉サポート用」と書かれている伸縮タイプを選べば間違いありません。

シンスプリントにテーピングするのは効果的?

テーピングはシンスプリントの「痛みの緩和」や「負担軽減」には効果的です。

テープの張力を利用して土踏まず(アーチ)を引き上げたり、すねの筋肉にかかる牽引力を弱めたりすることで、患部への衝撃を和らげることができます。

しかし、炎症そのものを治したり、骨の形状を治したりすることはできないため、注意が必要です。

「テープを貼っているから全力で走っても大丈夫」と過信せず、あくまでストレッチや安静と組み合わせた補助的なケアとして活用するのが、早期回復への近道といえるでしょう。

シンスプリントの早期改善には再生医療をご検討ください

シンスプリントのケアにおいて、正しい知識に基づいたテーピングは有効な手段の一つです。

しかし、テーピングはあくまで症状を緩和したり、患部をサポートしたりするための補助的な役割が中心です。

テーピングやセルフケアを続けても痛みが改善しない、症状が長引いている場合は、自己判断で無理をせず、専門の医療機関にご相談ください。

近年では、損傷した組織の修復を促し、治癒力を高める「再生医療」といった新しい治療の選択肢もあります。

つらいシンスプリントの悩みから解放され、再び全力でスポーツを楽しむために再生医療をご検討ください。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、シンスプリントの症状改善が期待できる再生医療に関する情報を公開中です。

「シンスプリントの痛みを早く治したい」という方は、ぜひ再生医療について知っておきましょう。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設