- 脳梗塞

- 脳卒中

- 頭部

脳梗塞後に怒りっぽい性格になる原因は?後遺症である高次脳機能障害の治療法について

脳梗塞を発症し、怒りっぽい性格になった方はいませんか。

怒りっぽい性格になったように感じるのは、後遺症の1つである「社会的行動障害」の症状が原因となっている可能性があります。

本記事では、脳梗塞の後遺症で怒りっぽくなる理由や、後遺症の治療方法について、詳しく解説します。

脳梗塞の後遺症である「高次脳機能障害」の症状は、周囲からはわかりにくい特徴があります。

脳梗塞後に怒りっぽい性格になった場合は、家族や友人へ症状を伝え、必要なサポートを受けましょう。

目次

脳梗塞の後遺症で怒りっぽい性格になるのは本当?

脳梗塞の後遺症で怒りっぽい性格になった場合は、以下のような原因・特徴があります。

社会的行動障害の症状が現れている可能性があります。

社会的行動障害になると、感情や行動のコントロールに困難感を感じ、二次的に意欲・活動性の低下が起こるのが特徴です。

性格の変化は自分自身で気づくことが難しく、周囲の方に指摘されて初めて後遺症に気づく場合が大半です。

性格の変化は「社会的行動障害」の症状の一つ

脳梗塞発症後の性格の変化は、社会的行動障害の可能性があります。

社会的行動障害とは、後遺症である高次脳機能障害の一つで、感情のコントロールが難しくなったり、暴言や大声を発したりする症状がみられます。

感情コントロールが上手くできずに人間関係に悩む方もいるため、社会的行動障害について周囲も理解を深めることが大切です。

自分では性格の変化を認識できないことが多い

脳梗塞後の性格の変化は、自分自身で症状を認識することが難しい特徴があります。

「温厚だった人が怒りっぽくなった」「意欲がない」などの症状は、脳梗塞の後遺症にみられる症状です。

怒りっぽい性格になり暴言や大声を発したりすることで、周囲の人との関係が上手くいかなくなり、抑うつ状態になる場合もあるため家族や周囲のサポートが必要です。

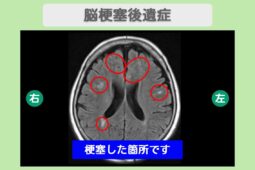

脳梗塞の後遺症で起こる「高次脳機能障害」の症状はさまざま

脳梗塞の後遺症で起こる高次脳機能障害には、以下の症状があります。

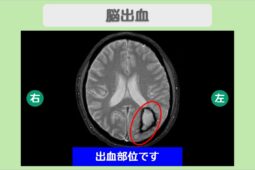

脳梗塞の発症部位によって、症状の程度や現れる後遺症は異なります。

高次脳機能障害がみられる方は、周囲へ症状を伝えたり医療機関を受診したりして、適切な支援を受けましょう。

記憶障害

脳梗塞後に以下の症状がある場合は、高次脳機能障害の1つである記憶障害の可能性があります。

- 数秒前に言ったことを忘れてしまう

- 人や時間、場所がわからなくなる

- 事実とは違う話をする

- 脳梗塞になる前のことを忘れてしまう

人や場所がわからなくなる症状(見当識障害)が現れると、家族や友人を認識できなくなる場合もあり、孤独感を感じやすくなります。

記憶障害による孤独感は、感情のコントロールへも影響が出るため注意が必要です。

短期記憶に障害が生じると、物忘れが激しくなったり、作り話で記憶障害を隠したりする場合があります。

記憶障害のある患者様の作り話に悪意はないため、矛盾点を強く指摘しないことが大切です。

注意障害

高次脳機能障害の1つである注意障害がみられる場合は、以下の症状が現れます。

- 反応が鈍くなる

- 気が散りやすい

- 作業中のミスが増える

- 特定の物事に固執してしまい切り替えが難しくなる

注意障害では、集中力が低下し固執性が強くなる症状が現れるため、仕事でミスをしやすくなります。

日常生活で集中力を必要とする作業は、高次脳機能障害の患者様に大きな負担がかかるため注意が必要です。

遂行機能障害

脳梗塞後に高次脳機能障害の一つである遂行機能障害がみられる場合があります。

遂行機能障害とは物事を進める能力が低下する障害で、以下の症状が現れます。

- 物事の計画ができない

- 衝動的に行動する

- 複数の作業に優先順位をつけられない

- 自主的に行動ができない

遂行機能障害の程度には個人差があり、具体的な診断基準はありません。

そのため認知機能テストで遂行機能障害の程度を把握し、症状に合わせた認知リハビリテーションで遂行機能の向上を目指します。

社会的行動障害

社会的行動障害は感情や行動のコントロールが難しくなり、以下の症状が現れます。

- 感情のコントロール障害

- 易怒性

- 金銭管理の困難感

- 意欲・活動性の低下

- 固執

- 抑うつ

感情のコントロール障害や易怒性は、二次的に意欲・活動性の低下につながります。

社会的行動障害では自身の欲求を抑えられずに、金銭トラブルに発展する例もあり注意が必要です。

意欲・活動性が低下すると抑うつ傾向になるため、社会参加や対人関係にも困難感を感じやすくなります。

脳梗塞後に怒りっぽい性格になった場合に家族ができること

脳梗塞後に怒りっぽい性格になった場合に、患者様の家族ができることは以下の2つです。

性格の変化は患者様自身で気づくことが難しく、家族から受診をすすめられても断られるケースがあります。

脳梗塞患者様の家族は、後遺症の問題を抱え込まないように、周囲の支援を受けることが大切です。

後遺症を理解し本人の意思を尊重する

脳梗塞後に性格の変化がみられる場合は、症状を理解し本人の意思を尊重しましょう。

本人は後遺症に気づいていない場合もあり、周囲から指摘されて初めて症状に気づくケースが大半です。

家族は後遺症による不安や悩みなどを傾聴し、適切な治療が受けられるように支援することが大切です。

専門家に相談することも重要

脳梗塞後に怒りっぽい性格になった場合は、医療者や行政機関などの専門家に相談することも重要です。

家族が本人に悩みを聞いても、強く拒まれ適切な治療を開始できない場合があります。

また、怒りっぽい性格は対人トラブルを招きやすく、家族も大きなストレスを抱えてしまう可能性があります。

怒りっぽい性格が社会的行動障害に起因する場合は、障がい者支援や介護保険サービスが利用できることもあるため、専門家に相談しましょう。

脳梗塞後の高次脳機能障害に対する治療方法

脳梗塞後の高次脳機能障害には、以下の3つの治療方法があります。

高次脳機能障害にはさまざまな種類があり、症状の程度も個人差があります。症状に合わせた治療方法を検討し、後遺症を緩和していくことが大切です。

リハビリ

脳梗塞後に高次脳機能障害になった場合は、以下のような認知機能にアプローチするリハビリテーションを行います。

- 自分自身の言動を振り返る

- 記憶障害の代償方法を身につける

- グループ活動で自身を客観的に捉える

高次脳機能障害は、自身の言動を客観的に捉えて理解することで、症状の緩和を目指します。

本人が興奮状態にあるうちは自身を振り返ることが難しいため、場所や時間などを変え冷静になってから振り返りを行いましょう。

薬物療法

脳梗塞で意欲の低下や感情コントロールの困難がみられる場合の治療法に、薬物療法があります。

脳梗塞後の後遺症に対する薬物療法は、精神的な症状を改善する薬剤や脳梗塞の再発を防ぐ薬を使用します。

薬物療法は症状の軽減を目的とするため、リハビリや専門家のサポートと並行して行いましょう。

再生医療

脳梗塞後の高次機能障害に対する治療方法の1つに、再生医療があります。

再生医療は患者様自身の細胞を利用して損傷した組織の修復を促す治療法で、以下の特徴があります。

- 患者様自身の細胞を利用するため副作用のリスクが低い

- 入院や手術が不要

- 慢性的な症状にも効果が期待できる

脳梗塞の後遺症を治療する際は、リハビリテーションと並行して再生医療を受けると、症状の改善に期待できます。

脳梗塞の後遺症でお困りの方は、当院(リペアセルクリニック)へお気軽にご相談ください。

【まとめ】脳梗塞後に怒りっぽい性格になったら高次脳機能障害の治療を行いましょう

脳梗塞後に怒りっぽい性格になった際は、高次脳機能障害の治療を行いましょう。

高次脳機能障害の症状改善には、リハビリや薬物療法、再生医療による治療があります。

脳梗塞の後遺症は個人差があり、患者様に合った治療を組み合わせて症状の改善を目指すことが大切です。

高次脳機能障害でお悩みの方は、当院(リペアセルクリニック)の再生医療をご検討ください。

以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、高次脳機能障害が改善された患者様の症例を紹介していますので、参考にしてください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説

-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介