- 脳梗塞

- 脳卒中

- 頭部

脳梗塞は20代でも発症する確率がある!原因や前兆・初期症状について医師が解説

脳梗塞は一度発症すると再発の可能性も高い危険な病気です。

20代でも脳梗塞を発症してしまうのか、予防する方法があるのか不安な方も多いのではないでしょうか。

この記事では、脳梗塞を20代で発症する確率や主な原因、症状について解説します。

脳梗塞の後遺症の改善や再発予防を目的とした再生医療についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。

併せてご覧ください。

また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、元に戻らないとされている脳細胞に対して症状改善が期待できる再生医療に関する情報を公開しております。

脳梗塞の後遺症治療にも注目されているので、将来的な不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

20代で脳梗塞(若年性脳梗塞)を発症する確率

「脳梗塞は高齢者の病気」という認識が一般的ですが、若年層での発症も見過ごせません。

20代〜30代の若年層でも約1%の確率で脳梗塞を発症する可能性があるとされています。

若さを過信して警戒心を緩めがちですが、若年性脳梗塞は決して例外的な事例ではありません。

発見が遅れると深刻な後遺症リスクが高まるため、20代であっても体調変化に敏感になり、予防意識を持つことが大切です。

以下の記事では、脳梗塞を発症しやすい年齢について詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

20代で脳梗塞になる主な原因

20代の脳梗塞について原因を理解することで、効果的な予防対策を講じることができます。主な原因として以下の5つがあります。

これらの原因を理解し、日常生活で意識的に予防対策を行うことが重要です。

食生活の乱れ

20代の脳梗塞リスクを高める大きな要因として「不健康な食習慣」が挙げられます。

ファストフードやコンビニ食の多用、高脂肪・高塩分食品の習慣的摂取は血管に負担をかけるため、注意が必要です。

とくに揚げ物や加工肉製品などの過剰摂取は、血管内に脂質や塩分が蓄積し、動脈硬化を促進させるリスクがあります。

バランスの良い食事と栄養素摂取を心がけることが若年性脳梗塞の予防につながります。

運動不足

運動不足は肥満や高血圧の原因となり、20代であっても脳血管への負担を増大させるため、脳梗塞のリスクを高める可能性があります。

また、長時間同じ姿勢での作業は下肢の血流を悪化させ、血栓形成リスクを高める原因です。

デスクワークやスマホ利用の増加で座りっぱなしの時間が長い20代は、血流の停滞が起こりやすい環境にあります。

1時間に一度は立ち上がる習慣や、日常的な有酸素運動の取り入れが効果的な予防策となります。

ストレス

仕事、人間関係、将来への不安など多くのストレスは交感神経を刺激し、ストレスホルモンの分泌を促進することで血圧上昇を引き起こします。

また、ストレスによる血管収縮は血栓形成リスクを高め、前頭前野機能の低下から不摂生な生活習慣につながる可能性もあります。

適度な運動や趣味の時間確保、十分な睡眠など、ストレス管理の習慣化が予防に効果的です。

喫煙

20代でも脳梗塞リスクを著しく高める習慣が喫煙です。

タバコに含まれるニコチンや有害物質は血管を収縮させ、血圧上昇と動脈硬化を促進します。

20代という若さでも、喫煙習慣があれば脳血管への悪影響は蓄積します。

禁煙は若年性脳梗塞予防において効果的な対策の一つといえるでしょう。

遺伝

20代の脳梗塞の原因として見逃せないのが遺伝的要因です。

両親や兄弟に脳血管疾患の既往歴がある場合、遺伝的体質により脳梗塞リスクが高まることがあります。

とくに「もやもや病」などの脳血管異常は遺伝的要素が強いとされています。

遺伝的リスクは変えられませんが、他の生活習慣改善と定期的な健康チェックで早期発見・予防に努めることが大切です。

20代で脳梗塞が起こる前兆・初期症状

20代の脳梗塞では、主に以下のような前兆や初期症状がみられます。

上記のような症状が出た場合、必ず病院を受診して治療を受けてください。

脳梗塞の初期症状は突然現れることが多いため、小さな違和感を見逃さないように普段から体調を気遣いましょう。

顔・手足の一部に麻痺症状がある

若年性脳梗塞の代表的な前兆として、突然の片側麻痺があります。

脳の血管が詰まると、以下のような症状が現れます。

- 顔の片側が下がる

- 笑うと口元が左右非対称になる

- 片目が開きにくいなどの顔面麻痺

- 片側の手足に力が入らない

- しびれる

- 感覚が鈍くなる

自己チェックとして、両腕を同時に挙げてみて片方だけ下がってくるようであれば要注意です。

これらの症状が一時的であっても、一過性脳虚血発作(TIA)と呼ばれる本格的な脳梗塞の前兆かもしれません。

ろれつが回らないなど言語障害がある

ろれつが回らないなどの突然の言語障害も20代の脳梗塞で見られる重要な初期症状です。

以下の症状が突然現れたときは、すぐに医療機関を受診しましょう。

- 言葉がスムーズに出てこない

- 発音がはっきりしない

- 相手の言葉が理解できない

アルコールを摂取していないのに突然このような症状が現れた場合は要注意です。

20代の脳梗塞を予防するためのポイント

20代の脳梗塞を予防するためのポイントを4つ紹介します。

これらの予防ポイントを理解し、継続的に実践することで脳梗塞のリスクを大幅に軽減できます。

バランスの良い食生活

脳梗塞を予防するために、以下のポイントを意識して食生活を改善しましょう。

| 食事のポイント | 効果・詳細 |

|---|---|

| 減塩する | 高血圧や動脈硬化のリスクを抑える |

| タンパク質を摂る | 血圧を下げる、血行促進、血管を柔らかくする働きがある |

| 抗酸化作用のある食材を摂る | 血管細胞の機能を維持、動脈硬化を抑制する |

食塩の1日適正摂取量は男性7.5g未満、女性6.5g未満、高血圧対策では6.0g未満が推奨※されています。

※出典:厚生労働省「日本における食塩摂取量の現状と減塩推進への課題」

緑黄色野菜などの抗酸化物質も積極的に摂取しましょう。

適度な運動習慣

定期的な運動は血管機能を向上させ、高血圧や脂質異常症の改善に役立ちます。

脳梗塞予防には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がとくに効果的です。

ある研究によると、1日5,000歩の歩行と7.5分の中強度身体活動(ジョギングや自転車など)が推奨※されています。

※出典:運動疫学研究「脳卒中患者における身体活動研究の動向」

運動をする時間や頻度は、自分の体調や運動能力に合わせて無理のない範囲で行いましょう。

こまめな水分補給

適切な水分摂取は脳梗塞予防に重要な役割を果たします。

体内の水分が少なくなると、血液がドロドロになって血栓ができやすくなります。

喉の渇きを感じる前に、食事中や入浴後、とくに乾燥する季節には意識的に水分を摂りましょう。

ただし、水の飲みすぎには注意が必要です。水を飲み過ぎると腎臓に負担をかけてしまうため、適度な量を心がけてください。

定期的な検診

20代の脳梗塞予防には、若年層に特有の「脳動脈解離」などの血管異常を早期発見することが重要です。

とくに家族歴がある方や不規則な生活習慣がある方は要注意です。

若年層特有の脳血管疾患は進行が早いケースもあるため、異常を感じたらすぐに医療機関を受診しましょう。

20代の脳梗塞の治療に注目されている再生医療について

20代の脳梗塞の治療方法として、再生医療による幹細胞治療が注目されています。

再生医療とは、患者さま自身の幹細胞を利用して損傷した細胞や組織の再生・修復を促す医療技術のことです。

一度損傷した脳細胞は元に戻らないとされていますが、幹細胞治療では改善する可能性があります。

脳梗塞の後遺症や再発予防でお悩みの方は、再生医療も治療の選択肢としてご検討ください。

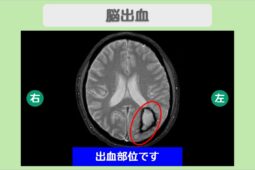

脳出血後の後遺症が改善された症例は、こちらからも確認いただけますので、併せてご確認ください。

再生医療の詳細については、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEにてご確認いただけます。

脳梗塞に関する再生医療の症例紹介や簡易オンライン診断を行っているので、ぜひチェックしてみてください。

20代の脳梗塞に関するよくある質問

20代の脳梗塞について患者さまやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。

20代という若さで脳梗塞を経験した方が気になる再発リスクや後遺症について解説します。

20代で脳梗塞になった後の再発率は?

脳梗塞を含む脳卒中に関する研究データでは、若年性脳卒中後、平均9.1年で19.6%の方が少なくとも1回の再発を経験※したという報告があります。

※出典:PubMed

再発予防のためには、医師の指示に従った薬物療法の継続、定期的な検診、そして生活習慣の徹底的な改善が不可欠です。

とくに喫煙者は、禁煙が優先事項となります。

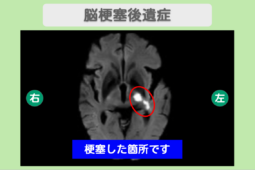

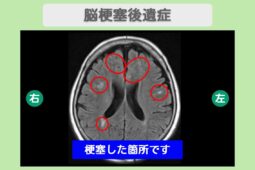

20代で脳梗塞になるとどのような後遺症がある?

20代の脳梗塞後の後遺症は、発症部位や治療開始までの時間によって大きく異なります。

主な後遺症には以下のようなものがあります。

| 後遺症 | 症状 |

|---|---|

| 運動機能障害 | 片側の手足の麻痺やしびれ、歩行困難、バランス障害など |

| 言語障害 | 言葉が出にくい、理解しにくい、読み書きの困難さなど |

| 高次脳機能障害 | 記憶力低下、集中力低下、判断力や計画性の障害など |

| 情緒・精神面の変化 | 感情のコントロール困難、うつ症状、不安障害など |

若年層の場合、脳の可塑性が高いため、適切なリハビリテーションによって高齢者よりも機能回復が期待できるケースが多いです。

発症後できるだけ早期からの集中的なリハビリテーションが後遺症軽減のカギとなります。

20代の脳梗塞で死に至る可能性は

20代の脳梗塞の場合、適切な治療を受ければ死亡率は5%未満※とされていますが、治療が遅れると重篤な状態に陥るリスクが高まります。

※出典:厚生労働省「第8表 死因順位1)(第5位まで)別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合2)」

20代で脳梗塞により生命に関わる状態となる主な要因は以下の通りです。

- 大きな血管の完全閉塞による広範囲の脳損傷

- 脳浮腫による脳圧上昇

- 治療開始の遅れ

- 基礎疾患の合併

若年層は体力があるため回復力も高く、早期発見・早期治療により良好な予後が期待できます。

しびれ・ろれつが回らないなど、脳梗塞の前兆症状が現れたらすぐに救急車を呼びましょう。

脳梗塞は10代でもなる?

脳梗塞は10代でも発症する可能性があります。

10代で脳梗塞が起こる主な原因は以下の通りです。

- 先天性心疾患(心房中隔欠損症など)

- 血液疾患(鎌状赤血球症、白血病など)

- 脳血管奇形(もやもや病、動静脈奇形など)

- 感染症による血管炎

- 外傷による血管損傷

- 薬物使用(違法薬物、経口避妊薬など)

10代の脳梗塞は成人とは異なり、先天的な要因や基礎疾患が原因となることが多いのが特徴です。

突然の頭痛、意識障害、片麻痺などの症状が現れた場合は、年齢に関係なく緊急性の高い状態として対処する必要があります。

家族歴や基礎疾患がある場合は、定期的な検査と専門医による管理が重要です。

脳梗塞は20代でも発症する可能性あり!前兆を見逃さないことが重要

「若いから大丈夫」と思われやすい脳梗塞ですが、20代でも約1%は脳梗塞を発症する可能性があります。

片側の顔や手足の麻痺、言語障害などの前兆症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

20代の脳梗塞は家族歴や生活習慣病、先天性疾患が原因となることが多いため、日常から予防意識を持つことが大切です。

バランスの良い食生活、適度な運動、禁煙などで発症リスクを下げられます。

万が一発症した場合、後遺症の改善や再発予防には再生医療という選択肢があります。

脳梗塞に対する再生医療の治療法・症例については、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEで紹介しています。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説

-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介