- 変形性股関節症

高齢者の人工股関節置換術後のリハビリ内容とは?歩けるようになるまでの流れを解説

股関節の痛みに悩まされる高齢者の方にとって、人工股関節置換術は活動的な生活を送るための手段の1つです。

しかし、手術後は日常生活に戻るため、長期的なリハビリを行う必要があります。

本記事では、高齢者の人工股関節置換術後のリハビリ内容・リハビリの流れと全体像について解説します。

また手術後の注意点やリハビリを継続するための工夫についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

人工関節置換術を検討している方や、ご家族の方のお役に立てる情報をお届けします。

一方で、「できれば手術は避けたい」「手術のリスクが不安」という方には、人工関節に頼らない新しい治療法として再生医療という選択肢もあります。

当院(リペアセルクリニック)の治療法や実際の症例については、公式LINEでも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

高齢者の股関節手術で選択される人工股関節置換術について【前提知識】

人工股関節置換術とは、加齢などに伴ってすり減った股関節の骨や軟骨を取り除き、人工の関節(インプラント)に置き換える手術です。

英語では「Total Hip Arthroplasty」といい、略してTHAとも呼ばれます。

人工関節は金属・セラミック・ポリエチレンなどで作られており、摩耗した関節を人工物に置き換えることで痛みを軽減し、歩行や日常生活の質を改善できます。

人工股関節置換術は、以下の手順で進められることが一般的です。

- 麻酔を実施

- 股関節周辺の皮膚を切開

- 傷んだ大腿骨頭を切除し、代わりに金属製のステム(棒)を大腿骨に挿入し、先端に人工の骨頭(ボール)を取り付ける

- 臼蓋側(骨盤側)の傷んだ軟骨を削り、金属製のカップをはめ込む

- カップの内側にポリエチレンなどでできたライナーを装着

- 骨頭ボールをカップにはめ込み、関節の動きを確認後、縫合

近年では、筋肉を極力切らない低侵襲手術も普及しており、術後の回復やリハビリの負担が軽減されつつあります。

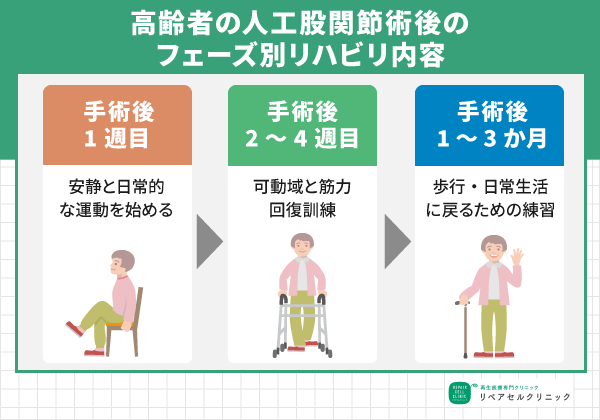

高齢者の人工股関節術後(THA)のフェーズ別リハビリ内容

高齢者の人工股関節術後(THA)のフェーズ別リハビリ内容は、以下の通りです。

今回は、手術後1週目から3か月後にかけてのリハビリ内容を紹介します。

具体的にどのような訓練を行うのか解説していくので、ぜひ参考にしてください。

手術後1週目:安静と日常的な運動を始める

手術後1週目は、安静を基本としつつ、早期離床に向けての準備段階の時期です。

体位変換(体の位置や向きを変える介助)を定期的に行い、褥瘡の予防に努めましょう。

運動は主に足首の曲げ伸ばしや、ふくらはぎのポンプなど、深部静脈血栓の予防運動が中心となります。

ベッド上での簡単な運動から始めて徐々に活動範囲を広げていき、痛みの程度を確認しながら無理のない範囲でリハビリを進めましょう。

また手術後1週目は日常生活動作への導入として、寝返りや起き上がりなどの練習を開始する時期でもあります。

術後の状態や回復具合に合わせて、理学療法士や医師の指示のもと、慎重にプログラムを進めていくことが重要です。

手術後2〜4週目:可動域と筋力回復訓練

手術後2〜4週目は、可動域と筋力回復訓練が中心です。

【主なリハビリ内容】

- 股関節の可動域訓練

- 筋力強化訓練

- 立位・歩行訓練の導入

歩行器や杖を使った訓練を開始し、徐々に歩行距離を伸ばしていきます。

大腿四頭筋や臀筋の強化を目的とした運動療法も、積極的に行う場合が多いです。

日常生活動作に必要な筋力と可動域の改善を目指し、階段昇降などの練習を始めていくケースもあります。

痛みのコントロールと状態観察を継続しながら、退院後の生活を見据えたリハビリを進めていきましょう。

手術後1〜3か月:歩行・日常生活に戻るための練習

手術後1~3か月は、安定した歩行の確立を目指す段階です。

自立して歩けるように、必要に応じて杖の使用を継続しましょう。

加えて買い物・調理・トイレ動作などのADLトレーニングを実施し、退院後の生活をスムーズに送れるよう療法士が支援します。

また、筋力維持・向上のための運動療法を継続し、自主トレーニングについても指導を行います。

この段階のリハビリは、「焦らず、しかしあきらめず」の姿勢が大切です。

日々の小さな変化や前進を前向きに捉え、継続する意志と自己肯定感を持って取り組むことが、回復への大きな力となります。

人工股関節術後のリハビリの流れと全体像

人工股関節術後のリハビリの流れと全体像は、以下の通りです。

術後は簡単なリハビリから始め、徐々に歩行・自立を目指します。

ここからは、2つの段階に分けて解説していきます。

術後リハビリのフェーズ(術後直後~退院後)

術後早期は、疼痛管理と基本的な運動から開始し、徐々に可動域訓練や筋力強化に移行します。

退院前には、日常生活動作(ADL)の練習を集中的に行い、社会復帰に向けた準備を整えます。

退院後は、自宅での自主トレーニングを継続し、定期的な外来リハビリで経過を確認するフェーズに移行します。

活動的な日常生活の維持と、再手術のリスク軽減を目標にリハビリを継続していきましょう。

一人ひとりの状態や経過に合わせた、段階的かつ継続的なリハビリが重要です。

歩行・自立までの目安

歩行・自立までの目安は、一人ひとりの状態や手術の経過によって異なります。

| 時期 | 到達目標 |

|---|---|

| 術後〜1週 | 立位保持 |

| 2〜4週 | 杖を使った歩行訓練開始 |

| 1〜3か月 | 杖卒業・自立歩行の練習 |

| 3か月以降 | 屋外歩行の練習 |

人工関節置換術は身体への負担が大きく、回復までに個人差がある点に注意が必要です。

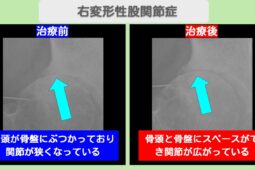

リペアセルクリニックでは、変形性股関節症に対し、自己脂肪由来の幹細胞を用いた再生医療を提供しています。

この治療法は手術をせずに、損傷した軟骨の修復を促し、痛みを軽減することを目指します。

培養した幹細胞を股関節に注射することで、軟骨の再生を促し、関節機能の改善が期待できるでしょう。

高齢者が人工股関節術後の生活で気をつけること

高齢者が人工股関節術後の生活で気をつけることは、以下の通りです。

歩行や自立が成功しても、思わぬ事故が起こり、再手術するケースは珍しくありません。

再手術や怪我をするリスクを下げるためにも、日常生活の中で対策を行いましょう。

家の中の安全対策

転倒は再手術や更なる怪我のリスクを高めるため、家の中での安全対策が必要です。

可能な限り段差の解消や手すりの設置を行い、移動の安全性を確保しましょう。

また転倒防止のために、滑りにくいマットの活用も有効です。

電気コードやカーペットの端など、つまずきやすいものの整理も忘れないようにしましょう。

さらに明るい照明を確保し、夜間の移動にも配慮することで、より安全な生活を送ることができます。

脱臼を防ぐ動作や生活習慣

術後の生活では、股関節に過度な負担をかけないことが重要です。

【日常で注意すべき動作】

- 深く腰をかがめる

↳座った状態で足を組む・床にある物を拾う・和式トイレの使用など - 股関節を内側にねじる動作

↳片足立ちで靴を履く・布団の上で方向転換する動作など

特に、深く腰を曲げる、足を大きく開く、内側にひねるなどの動作は避けるように心がけましょう。

また睡眠姿勢や椅子の腰掛け方など、日常の「クセ」にも注意が必要です。

仰向けで寝る、座る際には深く腰掛けすぎない、立ち上がる際には手すりを利用するなどの工夫も重要となってきます。

長時間の同一姿勢も股関節に負担をかけるため、適度に体勢を変えるようにしましょう。

杖や補助具の使い方

杖や補助具を使用する際は、医師や理学療法士の指示に従い、適切な種類と長さを選ぶことが大切です。

- 術後間もない方(特にバランス不安定な方)

↳歩行器または四点杖 - ゆっくり歩けるが、まだふらつきがある方

↳四点杖または多脚杖 - 屋外でもある程度歩ける方

↳T字杖(一本杖)

歩行時には、杖を体のやや前方に突き出し、杖を突くタイミングと反対側の足を一緒に出すよう意識しましょう

正しい使い方を身につけることで、転倒のリスクを減らし、安全に活動範囲を広げることができます。

また補助具に頼りすぎず、徐々に自力で歩けるように訓練することも大切です。

高齢者がリハビリを続けるための工夫

高齢者がリハビリを続けるための工夫は、以下の通りです。

歩行・自立を成功させるには、日々のリハビリが欠かせません。

1日でも早く歩行・自立した状態になるためには、家族や介護者のサポートが必要です。

ご家族や介護者の協力を得ながら、共に日々のリハビリを継続して、回復を目指していきましょう。

モチベーション維持のポイント

モチベーション維持のためにも、小さな成功体験を積むことを意識しましょう。

小さな成功体験は、リハビリへの更なる意欲に繋がります。

例えば「少しだけ歩けた」「痛みが少し和らいだ」など、些細なことでも家族や友達と喜びを共有しましょう。

そのためにも家族やスタッフの声かけが大切であり、励ましや応援の言葉が大きな支えとなります。

家族や介護者のサポート方法

家族や介護者のサポートは、高齢者が安心してリハビリに取り組み、日常生活に戻る上で欠かせません。

一緒に散歩や体操をすることで、身体的なサポートはもちろん、精神的な支えにもなります。

また生活リズムの見守りも重要な役割です。

規則正しい生活は、身体機能の回復を促し、意欲の維持にも繋がります。

さらに温かい励ましと理解を示すことが、高齢者にとって大きな心の支えとなります。

高齢者の人工股関節置換術後のリハビリに関するよくある質問

高齢者の人工股関節置換術後のリハビリに関するよくある質問と回答は以下の通りです。

高齢者が股関節の手術を行うリスクは?

高齢者が股関節の手術を行う際には、以下のようなリスクが起こる可能性があります。

- 感染(手術部位感染)

- 血栓症・肺塞栓症

- 脱臼・骨折

- 人工関節のゆるみ

人工股関節置換術は、高齢者にとって生活の質を改善できる有効な治療法です。

しかし一方で、高齢者は基礎疾患を抱えているケースが多く、合併症(後遺症)のリスクが高まることも事実です。

とくに糖尿病や心疾患、関節リウマチなどの病歴がある場合は、術後に合併症を起こしやすいため、事前に医師と相談し、自身の体調や生活環境に合わせた治療方針を立てましょう。

人工人股関節の手術は80歳でもできる?

人工股関節置換術は80歳を超えていても受けられるケースがあります。

ただし、以下のような高齢者ならではのリスクも理解しておくことが大切です。

- 筋力低下・姿勢の変化

- 寝たきり

- 心肺機能への負担

- 基礎疾患の影響

このように人工股関節の手術は年齢だけで判断せず、現在の体力や心肺機能、基礎疾患の有無、リハビリ環境などを総合的に考えることが重要です。

痛みにより生活の質が大きく低下している場合は、主治医と相談しながら最適な治療法を検討しましょう。

人工股関節置換術後は、元の生活に戻るために適切なリハビリが重要

人工股関節置換術は、変形性股関節症などで強い痛みがある方に有効な治療法ですが、高齢者ではリハビリの負担や合併症のリスクが課題となります。

元の生活に戻るためにも、家の中での安全対策や生活習慣、家族やスタッフのサポートが欠かせません。

当院(リペアセルクリニック)では、再生医療とリハビリを組み合わせた、より積極的な機能回復支援を提供しています。

幹細胞を活用した自己脂肪由来の幹細胞を培養・投与することで、損傷した軟骨の修復や炎症の抑制が期待でき、人工関節手術の回避や進行を遅らせる効果が期待できます。

実際に当院(リペアセルクリニック)で再生医療とリハビリを受けられた患者様の声を、以下に紹介していますので、ぜひご覧ください。

自己の細胞を活用した治療は安全性が高く、将来的な関節の健康維持にもつながる選択肢です。

股関節の痛みや将来の手術に不安を抱えている方は、ぜひ当院(リペアセルクリニック)にご相談ください。

治療法や症例については、公式LINEでも詳しくご紹介しています。

監修者

岩井 俊賢

Toshinobu Iwai

医師

関連する症例紹介

-

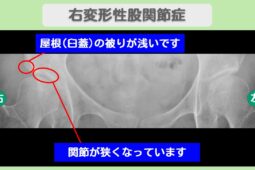

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

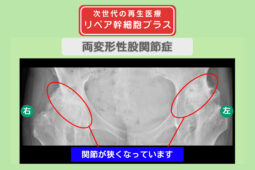

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中5が0に!透析中でも安心の股関節治療!右変形性股関節症 40代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が0に!人工関節を回避してアクティブな毎日へ!右変形性股関節症 70代 女性

あわせて読みたいトピックス

-

骨頭壊死の初期症状とは?どこが痛むのかや放置するリスクを解説

-

膝のヒアルロン酸注射が「失敗」と感じる理由は?効かない原因と次の選択肢を紹介

-

股関節の痛みほっとくとどうなる?悪化リスクや病院を受診すべき症状を解説

-

股関節が右だけ痛い!主な原因と治し方、考えられる病気について解説【医師監修】

-

幹細胞治療とは|費用や治せる病気は?デメリット・メリットについて再生医療専門医が解説

-

スポーツ選手の選手生命に関わる変形性股関節症と再生医療の関わりとは

-

変形性股関節症に有効な筋力トレーニング5選!やってはいけない筋トレについて医師が解説

-

大腿骨頭壊死は手術しないで治る?股関節の痛みの治療法について解説【医師監修】