- 変形性膝関節症

- ひざ関節

変形性膝関節症に膝サポーターは効果的?正しい選び方と使用時の注意点を解説

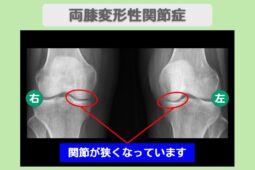

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨が加齢などによってすり減り、痛みや動きにくさが生じる病気で、中高年の方に多く見られます。

進行すると歩行や階段の昇り降りが困難になり、日常生活に大きな支障をきたします。

膝の痛みや不安定さに悩んでいる方の中には「サポーターは本当に効果があるのだろうか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、変形性膝関節症におけるサポーターの効果や正しい選び方、使用時の注意点を解説します。

サポーターは痛みの軽減や膝の安定に役立ちますが、正しく使わなければ効果を得られません。

膝の痛みで悩まれている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。

また、現在リペアセルクリニックでは「手術なしで根本的な改善が期待できる」再生医療に関する情報をLINEで発信しております。

痛みの軽減だけでなく根本的な治療を目指したい方に向けて、変形性膝関節症に関する改善症例も紹介しておりますので、ぜひ登録してください。

目次

変形性膝関節症の膝サポーターに期待できる効果

変形性膝関節症に対してサポーターを使用することで、症状の緩和や日常生活の質の向上につながります。

サポーターに期待できる主な効果として以下の3つがあります。

これらの効果を理解して、サポーターをより効果的に活用しましょう。

膝の痛みの緩和

サポーターを装着することで、触圧覚という皮膚への刺激によって痛みを感じにくくする効果が期待できます。

触圧覚とは、皮膚に何かが触れたり圧力が加わったりしたときに感じる感覚のことで、痛覚よりも早く脳に伝わるとされています。

変形性膝関節症で歩行時に痛みを感じる方は、サポーターで触圧覚を刺激することで痛覚の反応を遅らせ、痛みを感じにくくなることが期待されます。

ただし、強く圧迫しすぎると血行不良を起こす可能性があるので、きつくない程度に装着しましょう。

膝の冷え防止

変形性膝関節症の痛みには、保温が大切です。

膝が冷えると血管が収縮して血流が悪くなり、膝の筋肉が硬くなります。

この状態で動かすと筋肉に負担がかかり、痛みを感じやすくなります。

とくに寒い時期の冷えは、膝の痛みの原因になりやすいです。

サポーターで膝を覆うことで冷えを防止しましょう。

膝関節の安定

変形性膝関節症は進行する過程で軟骨がすり減り、膝関節の安定性が低下します。

サポーターで膝をしっかり固定することで筋肉の代わりとなり、安定した歩行が可能になります。

また、膝関節が安定することで膝にかかる負担も軽減され、変形性膝関節症の進行の抑制にも効果的です。

重要なのは、サポーターによって痛みをコントロールしつつ、筋力向上のためのリハビリや運動療法を併用することです。

変形性膝関節症で使用する膝サポーターの正しい選び方

変形性膝関節症に対してサポーターを使用する際は、自分の症状や用途に合ったものを選ぶことが重要です。

選び方のポイントとして以下の2つがあります。

これらのポイントを押さえて、サポーターの効果を最大限に生かしましょう。

用途に合ったサポーターを選ぶ

サポーターにはさまざまな種類があり、症状の程度や使用場面によって適したタイプが異なります。

以下を参考に、自分の症状や生活スタイルに合ったサポーターを選びましょう。

| 症状の程度 | おすすめのサポータータイプ |

|---|---|

| 軽度の症状 | 筒型(スリーブタイプ)のソフトタイプサポーター。 装着が簡単で動きやすく、日常の歩行サポートや予防的使用に最適。 |

| 中度の症状 | ベルト調整式の中程度固定タイプ。 部位ごとに締め具合を調整できるため、階段昇降や通勤時など負荷のかかる動作の補助に向いている。 |

| 重度の症状 | ヒンジ付きタイプや医療用サポーター。 金属や樹脂製の支柱で膝の横ぶれやぐらつきを制御し、膝関節の安定化と転倒防止に効果的。 |

重度の症状の方に向いている医療用サポーターは、医師の診断に基づいて選ばれ、保険適用となる場合もあります。

症状が中程度以上の場合や、どのサポーターを選べば良いか迷う場合は、自己判断せずに整形外科医や理学療法士に相談することをおすすめします。

変形性膝関節症の要因や予防法について興味がある方は、以下の記事もご覧ください。

自分に合ったサイズを選ぶ

サポーターのサイズが合っていないと、膝を正しく支えられず、かえって痛みや違和感を生じることがあります。

以下の点を意識してサポーターを選びましょう。

- メーカーのサイズ表に従い、実寸値と照合して選ぶ

- 締め付けすぎず、ずれにくい製品を選ぶ

- 試着できる場合は実際に装着してフィット感を確認する

サイズ選びでは、必ず説明書やパッケージ、ウェブサイト等で測定方法を確認し、正確に測定しましょう。

S/M/Lといった表記だけでなく、実寸値を測ってメーカーのサイズ表と照合することが大切です。

通販で購入する場合は、返品・交換が可能かどうかを事前に確認しておくと安心です。

変形性膝関節症で膝サポーターを使用するときの注意点

サポーターは適切に使用すれば膝の負担軽減や痛みの緩和に役立ちますが、間違った使い方をするとかえって症状を悪化させる可能性があります。

注意すべき点として以下の3つがあります。

これらの注意点を理解して、サポーターを正しく活用しましょう。

適切な使用時間を守る

サポーターはつけっぱなしではなく、必要な場面で適切に使うことが効果を引き出すポイントです。

長時間の連続使用は筋力低下や血流障害を引き起こす可能性があるため、1日2~6時間程度に留めましょう。

装着のタイミングは、朝の歩き始めやリハビリ時など歩行を伴うとき、痛みが強い日や天候によって関節痛が悪化するときにおすすめです。

また、長時間使用する場合はこまめに着脱し、肌や関節の状態を確認しましょう。

就寝中の装着は避けるのが原則です。

サイズが合わないサポーターは装着しない

サイズが合わないサポーターを使用すると、期待する効果が得られないだけでなく、健康被害を引き起こす可能性があります。

きつすぎるサポーターは血流を悪化させ、緩すぎるサポーターはズレやすく十分な固定効果が得られません。

また、装着時に違和感や痛みがある場合は、無理に使い続けず使用を中止しましょう。

サポーターは使用を重ねると伸びて緩くなるので、定期的にフィット感を確認し、必要に応じて買い替えることが大切です。

変形性膝関節症が治るわけではない

サポーターは変形性膝関節症の痛みを緩和し、日常生活を支える補助具ですが、膝関節の損傷や軟骨の摩耗そのものを修復・治療するものではありません。

変形性膝関節症は軟骨が徐々に摩耗し、骨同士が接触することで、痛みや炎症を引き起こす病気です。

根本的な治療には手術や再生治療などの医療的処置と、関節への負担を軽減するための筋力トレーニングやリハビリなどの生活改善が必要です。

サポーターは痛みを軽減し膝を安定させることで、リハビリなどの「運動療法」を、より安全かつ効果的に実践できるようサポートしてくれます。

サポーターだけに過度な期待をせず、その役割を理解した上で、運動療法や生活習慣の改善といった根本的な取り組みと合わせて活用しましょう。

変形性膝関節症が末期まで進行するとどうなるのか、興味がある方は以下の記事もご覧ください。

変形性膝関節症の膝サポーターによくある質問

変形性膝関節症のサポーターに関してよくある質問について回答します。

疑問を解消して、サポーターを正しく活用しましょう。

変形性膝関節症のサポーターは高齢者でも使える?

変形性膝関節症のサポーターは高齢者でも使用できます。

むしろ、変形性膝関節症は加齢によって発症しやすい病気のため、高齢の方にこそサポーターの活用をおすすめします。

高齢者の場合、筋力低下や関節の不安定さが顕著になりやすいため、サポーターによって膝を安定させることで転倒予防にもつながります。

ただし、高齢者は皮膚が弱くなっていることが多いので、長時間の装着による皮膚トラブルに注意が必要です。

装着時間を守り、こまめに着脱して肌の状態を確認しましょう。

サポーターはつけっぱなしで良い?

サポーターはつけっぱなしにせず、必要な場面で適切に使用することが大切です。

一日中装着し続けると、筋力低下や血行不良を引き起こす可能性があります。

また、サポーターを常時使用していると、膝周囲の筋肉を使用する機会が減少し、結果的に筋力低下につながります。

筋肉の衰えは関節の安定性をさらに損ない、症状を進行させる要因になるため、サポーターのつけっぱなしは推奨できません。

睡眠時もサポーターの使用は控えましょう。

変形性膝関節症はサポーターでは治らない!適切な治療を受けよう

変形性膝関節症に対してサポーターを使用することで、痛みの緩和や膝関節の安定化、冷え防止といった効果が期待できます。

サポーターは症状の程度や用途に応じて適切なタイプを選び、正しいサイズで装着することが重要です。

ただし、サポーターは症状を和らげる対症療法の一環であり、すり減った軟骨を修復する根本的な治療法ではありません。

対症療法だけでなく根本的な治療を行い回復に専念したい場合、再生医療という選択肢をご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」では、再生医療を活用して変形性膝関節症の治療に専念できる環境が整っています。

以下の動画では、10年以上も膝の痛みに悩まされていた方が再生医療を受け、症状が改善した方の症例を紹介しております。ぜひご覧ください。

変形性膝関節症に対する当院の再生医療の症例は、こちらからもご確認いただけます。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設