- 頭部

- 脳出血

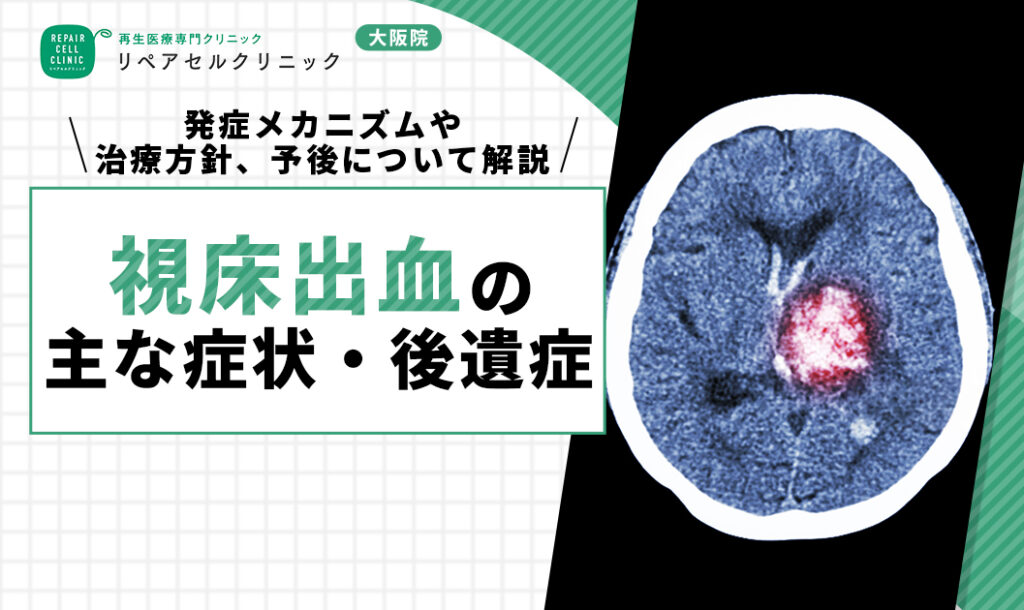

視床出血の主な症状・後遺症|発症メカニズムや治療方針、予後について解説

視床出血とは、脳の奥深くにある「視床」という部位で出血が起こる病気で、脳出血の中では被殻出血に次いで2番目に多い疾患です。

視床が出血すると手足のしびれや麻痺、意識障害など、さまざまな症状が現れます。

放置すると生命に関わるだけでなく、重い後遺症が生じることも少なくありません。

この記事では、視床出血で起こる症状や後遺症の特徴、発症メカニズム、治療方針、予後について詳しく解説します。

ご家族が視床出血を起こされた方や、脳出血の症状について知りたい方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を理解しましょう。

また、現在リペアセルクリニックでは脳卒中の後遺症改善や再発予防を目的とした「再生医療」に関する情報をLINEで発信しております。ぜひご登録ください。

目次

視床出血の主な症状・後遺症

視床出血では、出血した場所や範囲によって以下のような症状が現れます。

これらの症状を正しく理解して、早期発見・早期治療につなげることが大切です。

感覚障害(しびれ)や片麻痺

視床出血では、片側どちらかの顔や手の感覚障害(しびれ)や麻痺の症状が見られます。

具体的な症状は、以下のとおりです。

- ピリピリとしたしびれ感

- 触った感覚が鈍くなる

- 温度の感覚がわかりにくくなる

- 関節の位置や動きがわかりにくくなる

視床は嗅覚以外のすべての感覚情報を大脳に伝える役割を担っているため、障害されると上記のような症状が現れます。

さらに、出血が視床周囲の内包まで広がると、反対側に片麻痺が起こります。

視床出血は感覚障害と運動麻痺が同時に起こることが特徴です。

意識・眼球・言語障害

出血の範囲が広がると、以下の障害が現れます。

- 意識障害:刺激に対して反応が鈍くなったり、意識を失ったりする

- 眼球障害:両目が内下方を向いて鼻先を見つめるような状態になる

- 瞳孔の異常:瞳孔が小さくなり、光への反応が鈍くなる

- 言語障害:言葉が出にくくなり、会話がしにくくなる

意識障害の程度は出血の大きさや進行速度によって異なり、軽度から昏睡状態まで幅広く見られます。

眼球の異常が起こるのは、視床の近くを通る脳幹の機能が障害されるためです。

また、左脳は言語機能に関与するため、左側の視床出血では失語症を始めとする言語障害が現れやすい特徴※があります。

※出典:J-STAGE「左側の視床出血では言語障害が現れやすい」

視床出血後に現れる後遺症

視床出血は脳の深い場所で起こるため、手術で出血を取り除くことが難しく、後遺症が現れることが多い病気です。

主な後遺症には、以下があります。

- 視床痛:出血した脳の反対側の手や足に、焼けつくような強い痛みが出る

- 感覚障害:感覚が鈍くなったり、しびれが続いたりする

- 片麻痺:身体の片側が動かしにくい状態が続く

- 運動失調:動きがぎこちなくなり、バランスが取りにくくなる

- 高次脳機能障害:記憶力の低下、注意力の低下、半側空間無視などが起こる

高次脳機能障害は視床の周辺組織にも障害が及ぶことで起こります。

また、視床出血では脳室内に出血が広がりやすく、水頭症を併発することがあります。

視床出血の原因や発症メカニズム

視床出血が起こるメカニズムは以下の流れです。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 1. 血管の損傷 | 高血圧により血管の内側が傷つき、動脈硬化が起こる |

| 2. 血管の変化 | 血管の壁が厚くなったり、弾力性を失ったりする |

| 3. 血管の破綻 | 血管全体の強度が低下し、高い血圧に耐えられなくなって破裂する |

| 4. 出血の発生 | 破れた血管から血液が流れ出て、脳組織を圧迫する |

視床出血のリスクとなる要因は、以下のとおりです。

- 高血圧

- 過度の飲酒

- 高齢

- 糖尿病

- 喫煙

- 脳卒中の既往

視床出血を予防するためには、日頃から血圧管理を徹底することが重要です。

視床出血は治る?治療方針と予後について

視床出血の治療は、出血そのものに対する手術は原則として行われず、内科的治療(保存療法)が中心となります。

これは、視床が脳の非常に深い場所にあり、手術で到達することが難しいことと、手術によって周辺の重要な神経を傷つけるリスクが高いためです。

それぞれの治療法と予後について、詳しく見ていきましょう。

治療の中心は「内科的治療」

視床出血の内科的治療は、薬物療法を中心に血圧管理や栄養管理などを組み合わせて行われます。

治療の目的は、出血の拡大を防ぎ、合併症を予防し、残された脳機能を最大限に回復させることです。

主な治療内容は以下のとおりです。

| 治療法 | 目的と内容 |

|---|---|

| 血圧管理 | 降圧剤を使用して血圧を下げ、出血の拡大を防ぐ |

| 止血治療 | 止血剤を投与して出血を止める |

| 脳圧管理 | 脳圧降下剤を使用して脳のむくみを抑える |

| 栄養管理 | 経口摂取が難しい場合は経鼻経管栄養や点滴で栄養を補給する |

| リハビリテーション | 全身状態が安定したら早期からリハビリを開始する |

とくに重要なのは、発症早期の厳格な血圧管理です。

血圧が高いままだと出血が拡大する危険があるため、慎重にコントロールします。

「手術療法」が適応されるケース

視床出血そのものに対する手術は基本的に行われませんが、合併症に対しては手術が必要になることがあります。

手術療法が検討されるのは、主に以下のケースです。

- 脳室内出血による水頭症が起こった場合

- 脳室が拡大して脳を圧迫している場合

- 意識障害が急速に悪化している場合

水頭症に対しては「脳室外ドレナージ」という手術を行います。

これは、頭蓋骨に小さな穴を開け、そこから脳室内にカテーテル(細い管)を挿入して、過剰にたまった脳脊髄液を体外へ流出させる方法です。

手術を行うかどうかは、患者さまの年齢、出血の大きさ、全身状態、合併症の有無などを総合的に判断して決定されます。

予後は出血の程度と範囲によって異なる

視床出血の予後は、以下の要因によって左右されます。

| 要因 | 予後への影響 |

|---|---|

| 出血量 | 10ml以下は予後が良好、25mlを超えると生命の危険が高まる |

| 出血の広がり | 中脳まで広がると生命の危険が高く、意識の回復も悪くなる |

| 脳室内出血 | 脳室内に出血が広がると予後が悪化する |

| 水頭症 | 水頭症を伴うと意識状態や認知機能の回復に影響する |

| 年齢 | 高齢になるほど予後が悪く、とくに80歳以上は悪い傾向にある |

| 意識レベル | 発症時の意識レベルが低いと予後が悪い |

また、出血量が多い場合には、内包に出血が及んで片麻痺を伴いやすく、後遺症として残ることがしばしばあります。

予後を少しでも良くするためには、発症後すぐに適切な治療を受けること、厳格な血圧コントロールを行うこと、早期からリハビリを開始することが重要です。

視床出血の症状に関してよくある質問

視床出血の症状について、よくある質問を紹介します。

右側と左側の視床出血で症状は違う?

右側と左側の視床出血では、現れる症状に違いがあります。

脳は身体の反対側をコントロールしているため、右側の視床出血では左半身に、左側の視床出血では右半身に症状が現れます。

視床出血によって高次脳機能障害になる?

視床出血では高次脳機能障害が起こることがあります。

視床出血で現れる主な高次脳機能障害には、以下のようなものがあります。

- 記憶障害

- 注意障害

- 半側空間無視

- 失語症

- 遂行機能障害

- 感情の変化

これらの症状は、視床が脳の中心部に位置しているため、出血による血腫が周辺組織を圧迫することで起こります。

視床出血の症状・後遺症の治療には再生医療をご検討ください

視床出血は脳の奥深くにある視床という部位で出血が起こる病気で、感覚障害や片麻痺、意識障害、眼球障害、言語障害など、さまざまな症状が現れます。

主な原因は、長年の高血圧による動脈硬化です。

治療は内科的治療が中心となり、血圧管理や薬物療法、栄養管理などを行います。

視床出血の後遺症に対しては、再生医療という新しい治療選択肢があります。

再生医療は、脳出血の後遺症改善や再発予防を目的として行われます。

当院「リペアセルクリニック」では、視床出血をはじめとする脳卒中の後遺症に対する再生医療を提供しており、実際の改善症例も多くあります。

以下のページでは、再生医療によって5年間続いた脳出血の後遺症が改善した症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。

>5年間続いた脳出血の後遺症が改善した症例(50代男性)はこちら

後遺症治療だけでなく脳出血の再発予防も期待できるため、「再生医療について詳しく知りたい方」は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長