- スポーツ医療

足首捻挫の重症度セルフチェックリスト!受診すべき状態も専門家が解説

スポーツだけでなく、日常生活でも多く起きてしまう「足首捻挫」

痛いものの歩ける場合、「病院に受診した方が良いの?」と悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、重症度を自己判断できる捻挫のセルフチェックリストや受診の目安をご紹介します。

|

この記事を読んでわかること |

目次

捻挫の重症度を判断するセルフチェックリスト

捻挫の重症度を判断するセルフチェックリストは、以下のとおりです。

| チェック内容 | 目的 |

|---|---|

| 痛みの強さ | 日常生活に支障があるほど痛いと重症度が高い |

| 腫れや熱・内出血があるか | 強い場合、重症度が高い可能性 |

| 押して痛い箇所があるか |

重症度が高いほど押して痛い箇所が多い 骨を押して激痛なら骨折の可能性 |

| 立って体重を乗せられるか | できない場合、重症度が高い可能性 |

| 体重をかけて歩けるか | 4歩以上歩けない場合、骨折の可能性 |

足首を捻った場合捻挫だけでなく、骨折の可能性もあります。

重い捻挫や骨折の場合、痛みが強く腫れや内出血があり、体重をかけられないことが特徴です。

こちらのセルフチェックを利用して、重症度が高いもしくは骨折が疑われるなら受診を検討してください。

なお、重症度ごとの症状や受診の目安は次項以降で解説しています。

捻挫の重症度と症状をご紹介

そもそも捻挫とは、足首を捻ることで足首を支える靭帯の損傷が起きる外傷です。

捻挫は靭帯の損傷レベルによって重症度がⅠ〜Ⅲ度に分類されます。

Ⅰ〜Ⅲ度の靭帯状態と症状については以下の表にまとめました。

| 捻挫の重症度 | 靭帯の状態 | 症状 | 日常生活への影響 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ度 | 微細な損傷 |

・軽度の腫れ、痛み ・ほぼ正常に動かせる |

ほぼなし |

| Ⅱ度 | 部分断裂 |

・腫れと内出血がある ・動かすと痛い |

痛みで歩きにくい |

| Ⅲ度 | 完全断裂 |

・強い腫れと内出血 ・痛みで体重を乗せられない ・関節がグラグラする |

歩行が困難 |

Ⅰ度では日常生活に支障はありませんが、Ⅱ度を超えると支障が出る可能性があります。

また、「慢性足関節不安定症」や「変形性足関節症」などの後遺症に至るかもしれません。

日常生活の困難感や後遺症リスクを軽減するためにも、重症度に応じた処置がとても大切です。

なお、捻挫の後遺症については以下の記事で解説していますので、気になる人はご確認ください。

病院に行く目安となる捻挫の症状3選

捻挫後に出る以下の症状は、病院を受診する目安となる症状です。

これらの症状があるにもかかわらず受診しなかった場合、治癒が遅くなったり後遺症が発症したりするリスクが高くなります。

リスクを軽減できるように、最後までご確認ください。

骨折の疑いがある

足首の捻挫ではなく、骨折だった場合にはすぐに病院に受診すべきです。

骨折かどうか自分で判断するためには、「Ottawa Ankle Rules(オタワアンクルルールズ)」をご活用ください。

- 腓骨遠位端(外くるぶし)より6cmまでの中心線に圧痛(※)がある

- 脛骨遠位端(内くるぶし)より6cmまでの中心線に圧痛がある

- 第5中足骨基部(かかとの小指側の骨の出っ張り付近)に痛み、圧痛

- 舟状骨(足背から内側にかけての部分)に痛み、圧痛

- 怪我をした側で 4歩以上その足に体重をかけられない、歩けない

※圧痛:組織に押すなどの圧力を与えたときに感じる痛み

この項目が1つでも当てはまれば骨折の可能性があります。

その場合には、可能な限り早く病院を受診しましょう。

強い圧痛や腫れ・熱などがある

強い圧痛や腫れ・熱がある場合、大きな炎症が起きている可能性があります。

強い炎症は骨折や、捻挫のⅡ度以上でみられる症状です。

骨折やⅡ度以上の捻挫を放置すると、後遺症のリスクが高くなります。

そのため、強い圧痛や腫れ・熱が見られる場合には無理せず受診した方が良いでしょう。

歩けない・体重をかけられない

歩けない・体重をかけられない場合も受診した方が良いサインです。

このケースでも骨折やⅢ度損傷など重症が疑われます。

そのため、できるだけ早く受診してください。

捻挫した後にすべき応急処置とNG行動

万が一捻挫した場合、以下の行動を意識してください。

これらは捻挫の治癒を早めるために重要です。

最後までチェックして今後の捻挫に備えてみましょう。

捻挫したらPOLICE処置をしよう!

捻挫したらまずは「POLICE処置」を実行してください。

POLICE処置とは捻挫後の炎症を抑えるための応急処置で、5つの行動の頭文字をまとめた行為です。

方法は以下の表をご参照ください。

| 概要 | 処置の内容 |

|---|---|

| Protection(保護) | シーネやギブスなどで関節が動かないように固定する |

| Optimal Loading(最適な負荷) | 早期から可能な範囲で負荷をかけて組織の再生を促し、関節可動域を保つ |

| Ice(冷却) | 怪我した部位を冷やして炎症を抑える |

| Compression(圧迫) | 怪我した部位を圧迫して腫れ・むくみを抑える |

| Elevation(挙上) | 怪我した部位を心臓より高く挙げ、腫れ・むくみを抑える |

このように、怪我した部位を保護しつつ動かせる範囲で動かして組織の修復を促す考え方がPOLICE処置です。

安静にするだけでは怪我した部位の筋力が下がったり、固まって動く範囲が狭くなったりする可能性があります。

そのため捻挫直後は痛くない範囲で軽く体重をかける、足の指を動かすといった行動も意識してください。

捻挫したときのNG行動をご紹介

先ほどPOLICE処置で炎症を抑えられる可能性をご紹介しました。

逆に、以下の行動は炎症を強めてしまう可能性があるため注意しましょう。

- 温める

- 無理に歩く

- マッサージ

これらの行動は足首への血流が良くなりすぎるため、炎症を強める可能性があります。

そのため、炎症が落ち着くまでは控えた方が良いでしょう。

捻挫したときの治療方法とは?

捻挫したときの治療方法には、以下のような内容があります。

これらは捻挫の治癒を早めたり、後遺症リスクを軽減したりするために重要です。

ぜひ最後までご確認ください。

靭帯を保護する筋肉やバランスの強化

捻挫で足首の靭帯を損傷すると、足首の支えが弱くなります。

そのため、靭帯を保護してくれる筋肉やバランスの強化が大切です。

具体的には、以下のような方法があります。

- 足の指でタオルを手繰り寄せる

- 立って踵上げをする

- 不安定な床で立つ

- 片足で立つ

このような練習を、痛くない範囲で行なっていきましょう。

ハイカットの靴やインソールなどの利用

自身の筋肉だけでなく、ハイカットの靴やインソールの使用も効果的な可能性があります。

このような道具は、関節や筋肉の機能を高めてくれるツールです。

- ハイカットの靴:足首の安定性向上

- インソール:足指や足首周囲の筋肉機能向上

きちんと使いこなせば足首の機能向上が期待できるので、上手に活用しましょう。

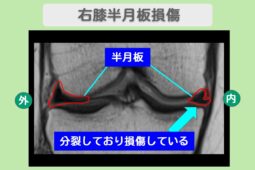

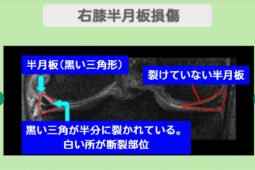

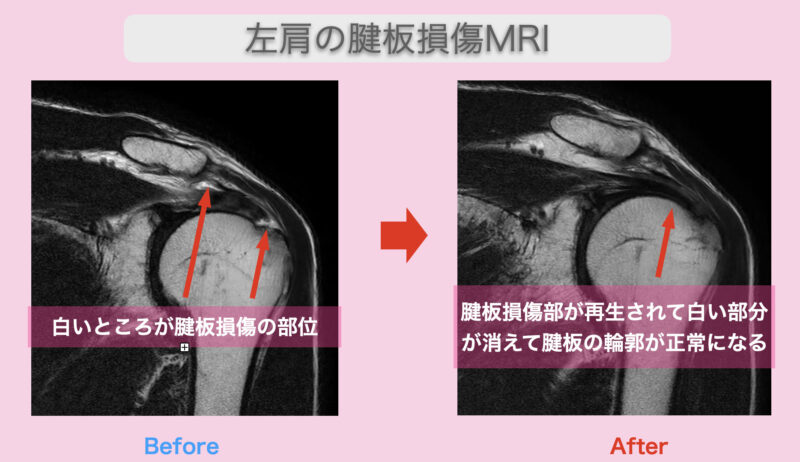

繰り返す捻挫には再生治療という選択肢もあり!

捻挫で損傷した靭帯は治りにくいため、捻挫の治療は靭帯を助けてくれる組織の強化が基本です。

しかし、繰り返す捻挫に対しては限界があります。

そのようなケースでは、靭帯自体を再生させる「再生医療」が有効かもしれません。

靭帯を再生させれば関節の機能も元に戻り、繰り返す捻挫の予防につながる可能性があります。

そのため、もし捻挫を繰り返す場合には当院でも行なっている「再生医療」をご検討ください。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。

捻挫に関してよくある質問

捻挫に関してよくある質問をまとめました。

捻挫の治療期間はどのくらいですか?

捻挫の治療期間は捻挫の重症度により異なります。

| 重症度 | 治癒期間目安 |

|---|---|

| Ⅰ度 | 2週間~4週間程度 |

| Ⅱ度 | 3週間~6週間以上 |

| Ⅲ度 | 3ヶ月~6ヶ月以上 |

捻挫した後にすべき応急処置とNG行動でご紹介した応急処置など適切な対応をすればもっと短くなる可能性もあります。

とはいえあくまで目安としてご参照ください。

足を捻って捻挫したとき、何科を受診すれば良いですか?

足首の捻挫は整形外科を受診してください。

このとき、MRIやエコーがある整形外科をおすすめします。

MRIやエコーがあれば、足首の靭帯の状態を詳細に検査できるためです。

そのため、可能な限りMRIやエコーがあるかHPなどでチェックしましょう。

【まとめ】捻挫したら適切な処置をして受診しよう

捻挫をした後のチェックリストや応急処置をまとめました。

ポイントは以下のとおりです。

- 捻挫をしたらまず重症度のセルフチェック

- 受診の目安を満たしていたら整形外科を受診

- 応急処置にはPOLICE処置をしてNG行動を取らない

捻挫で損傷した靭帯は治りにくい組織です。

そのため放置すると後遺症リスクがあります。

まずは症状をセルフチェックして、適切な行動をとるようにしましょう。

なお、当院でも行なっている再生医療であれば、治りにくい靭帯も再生できる可能性があります。

捻挫を繰り返している人は対象となる可能性がありますので、気になる人はお気軽にお問い合わせください。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設