- 脳卒中

- 頭部

脳挫傷(頭部外傷)の数年後に現れる後遺症を解説【医師監修】

脳挫傷などの頭部外傷は、数年経過してから後遺症が現れることがあります。

最近記憶力が落ちた、集中できなくなったと感じる症状は、過去の脳挫傷が原因で後遺症が現れているかもしれません。

本記事では、脳挫傷後に数年経過してから現れる後遺症の種類や症状、後遺症に気づくきっかけについて詳しく解説します。

また、後遺症が判明した場合に利用できる支援制度や交通事故の場合の法的な問題まで、幅広く対応方法をご紹介します。

脳挫傷の後遺症でお悩みの方やそのご家族の方に、少しでも安心していただける情報をお届けします。

目次

脳挫傷は後遺症として残りやすい傾向にある

頭部に強い衝撃を受けた際に脳組織が損傷する「脳挫傷」は、後遺症が残りやすい傾向があります。

脳挫傷が後遺症として残りやすい主な理由は以下の通りです。

- 脳神経細胞は一度損傷すると完全な修復が難しく、再生能力が限られている

- 損傷は受傷部位だけでなく周辺組織にも影響を及ぼすことがある

- 初期検査では検出できない微細な損傷が時間経過とともに症状として現れることがある

- 脳の各部位が特定の機能を担っているため、損傷部位によって症状が異なる

重要なのは、脳挫傷の重症度と後遺症の程度が必ずしも比例しないことです。

一見すると軽症に見えても、後に深刻な後遺症が現れる可能性があります。

とくに高次脳機能障害が軽度の場合などは、日常生活や仕事の中で少しずつ症状に気づくことがあります。

頭部に衝撃を受けた場合は、症状がなくても医療機関での診察と経過観察を行うことが重要です。

脳挫傷(頭部外傷)の数年後に現れやすい後遺症

脳挫傷を含む頭部外傷では、受傷直後から症状が現れるケースだけでなく、数ヶ月から数年経過してから症状が顕在化することがあります。

これは遅発性後遺症・遅発性脳障害と呼ばれることもあり、患者さまやご家族が戸惑うことが少なくありません。

脳挫傷の数年後に現れやすい後遺症は個人差が大きく、脳のどの部位が損傷を受けたかによっても異なります。

数年後に現れやすいとされる後遺症は以下の通りです。

本章では、それぞれの後遺症について詳しく解説していきます。

遅発性脳障害

頭部外傷後、数ヶ月から数年、あるいは数十年経過してから現れる神経変性疾患を遅発性脳障害と呼びます。

脳挫傷に限らず、頭部外傷によって引き起こされる可能性がある後遺症です。

現れる症状は、高次脳機能障害や外傷性てんかん、人格変化、PTSDなどさまざまです。

代表例として「慢性外傷性脳症(CTE)」があり、かつては「ボクサー脳症」として知られていました。

慢性外傷性脳症(CTE)」は主にボクシングやアメリカンフットボールなどで繰り返しの頭部外傷を受けた人に見られますが、稀に単発の重度頭部外傷後にも発症します。

症状の出現に個人差があるため、頭部外傷の既往がある方は定期的な経過観察が重要です。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳挫傷などの頭部外傷によって引き起こされる認知・記憶・行動などの機能障害です。

特徴的なのは、受傷直後には明らかな症状が現れず、数ヶ月から数年後に日常生活や仕事の中で徐々に気づかれることがあるという点です。

とくに症状が軽い場合、脳挫傷直後に異常を自覚できないことが多く、時間の経過とともに症状が顕在化します。

会社や学校復帰後、複数作業の処理が困難になったり、新しい情報を記憶するのが難しくなったりといった、社会生活で変化に気づくケースが少なくありません。

異変を感じたらすぐに専門医への受診をおすすめします。

外傷性てんかん

頭部外傷後、数ヶ月から数年経過してから外傷性てんかんが発症することがあります。

外傷性てんかんには発症時期によって分類があります。

- 受傷後24時間以内や1週間以内に発作が起きる「超早期・早期てんかん」

- 受傷後1週間以上経過してから発症する「晩期てんかん」

早期てんかんは晩期てんかんと比較して予後が良好なケースが多く見られますが、個人差があります。

一方、晩期てんかんはより長期的な治療が必要になることが多く、中には難治性てんかんに進展する場合もあります。

症状としては痙攣発作や意識障害が典型的であり、発作が繰り返されることで日常生活に支障をきたします。

重要なのは、脳損傷の大きさだけではてんかんの重症度は判断できないという点です。損傷部位以外が二次的にてんかんの原因となるケースもあります。

専門医による適切な診断と継続的な抗てんかん薬による治療が必要になるので、症状が現れた場合は、すみやかに神経内科や脳神経外科を受診しましょう。

身体性機能障害

脳挫傷を含む頭部外傷後に生じる身体性機能障害の代表的なものが、運動麻痺です。

これは脳の運動をつかさどる部位(大脳皮質運動野や内包、橋など)が損傷を受けることで起こります。

運動麻痺はその範囲によって以下のように分類されます。

- 四肢麻痺:両側の四肢(両腕と両脚)が麻痺する状態

- 片麻痺:一側の上下肢(片方の腕と脚)が麻痺する状態

- 単麻痺:一肢のみ(片方の腕または脚)が麻痺する状態

また、麻痺の程度は重症度によって以下のように分けられます。

- 高度:運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作ができない状態

- 中等度:運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態

- 軽度:運動性・支持性が多少失われ、動作の巧緻性や速度が損なわれている状態

症状は時間経過とともに改善することもありますが、重度の場合は後遺症として残ることもあります。

身体性機能障害は日常生活や就労に大きな影響を与えることがあり、重症度に応じたリハビリテーションや支援が必要です。

数年後に脳挫傷の後遺症に気づくきっかけとなる症状

脳挫傷を含む頭部外傷を受けた後、数年経過してから後遺症に気づくことは珍しくありません。

とくに高次脳機能障害は、日常生活の中で少しずつ顕在化することが多いのが特徴です。

後遺症に気づくきっかけは、主に日常のさまざまな場面での「以前とは違う」という変化として現れます。

仕事や学業のパフォーマンスの低下、人間関係での摩擦の増加、日常生活での計画立案や実行の困難さなど、脳の機能低下が具体的な形で現れるようになります。

これらの症状は当初、単なる疲れや加齢、ストレスによるものと考えられがちですが、実は脳挫傷の後遺症である可能性があります。

以下では、数年後に気づくことが多い主な症状について、仕事・学業、人間関係、日常生活の3つの側面から詳しく解説していきます。

仕事や学業での困難|記憶力低下・複数作業の困難さ

脳挫傷後の数年経過後に気づかれやすい症状として、仕事や学業での困難があります。

とくに「記憶力の低下」は多くの患者さまが自覚する症状です。

- 新しい情報を覚えられない

- 覚えてもすぐに忘れてしまう

- 以前なら簡単に思い出せたことが出てこない など

また「複数の作業を同時に行う難しさ」も特徴的です。

会議中にメモを取りながら発言の内容を理解する、話をしながら資料を探すなど、以前は何気なくできていた同時並行作業が困難になります。

集中力も続かなくなり、作業の切り替えにも時間がかかるようになります。

こうした変化によって、仕事のミスが増える、納期に間に合わない、学業成績が低下するなどの問題が生じ、本人が「何かおかしい」と感じるきっかけになることが少なくありません。

人間関係の変化|感情コントロール・対人関係の問題

脳挫傷の後遺症として、感情のコントロールが難しくなることがあります。

これは前頭葉の機能低下によるもので、以前は抑制できていた感情が抑えられなくなる症状です。

- 些細なことでイライラする

- 急に怒りっぽくなる

- 感情の起伏が激しくなる

- 泣きやすくなる など

具体的には、些細なことでイライラする、急に怒りっぽくなる、感情の起伏が激しくなる、泣きやすくなるなどの変化が現れます。

また、感情表現が乏しくなる「感情の平板化」が起こることもあります。

これらの変化は対人関係に大きな影響を与えます。家族や同僚、友人との関係に摩擦が生じ、「性格が変わった」と周囲から指摘されることも少なくありません。

本人は自分の変化に気づいていないこともあり、周囲からの指摘で初めて後遺症の可能性に気づくケースもあります。

日常生活での支障|計画性の低下・疲れやすさ

脳挫傷の後遺症は日常生活にも様々な支障をきたします。

- 予定の管理ができなくなる、

- 優先順位をつけられなくなる

- 数時間で極度の疲労を感じる

- 集中力が持続しない

これらの「計画性の低下」と「疲れやすさ」は特徴的な症状です。

その他、時間や場所の感覚が鈍くなる、物事への関心が薄れる、意欲の低下などの症状も現れることがあります。

これらの変化が複合的に起こることで、日常生活全般に支障をきたし、生活の質が低下します。

交通事故から数年後に脳挫傷の後遺症が現れた場合

交通事故などによる脳挫傷の後遺症が数年後に現れるケースは少なくありません。

当初は軽症と思われていた症状が時間の経過とともに悪化したり、新たな症状が出現したりすることがあります。

このような「遅発性」の後遺症は、法的・医学的に複雑な問題を引き起こすことがあります。

脳挫傷による主な後遺症には以下のようなものがあります。

| 後遺症の種類 | 主な症状 |

|---|---|

| 高次脳機能障害 |

|

| 身体性機能障害 |

|

| 外傷性てんかん |

|

| 遅発性脳障害 |

|

| 感覚器の機能障害 |

|

| 平衡機能障害 |

|

| 慢性頭痛 |

|

交通事故から数年経過して後遺症が判明した場合、損害賠償請求の期限や、事故と症状の因果関係の立証など、法的な問題に直面することがあります。

本章では、これらの課題について詳しく解説します。

損害賠償請求の期限|民法の規定

交通事故から数年後に脳挫傷の後遺症が判明した場合、損害賠償請求が可能かどうかは「消滅時効」という概念が重要になります。

民法では不法行為による損害賠償請求権に関して、第724条で「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間」※と規定しています。

※出典:民法 第七百二十四条

さらに第724条の2では、「人の生命または身体を害する不法行為」については、この期間が「5年間」に延長※されます。

※出典:民法 第七百二十四条の二

つまり、脳挫傷の後遺症を自覚した時点から5年以内であれば、法律上は損害賠償請求が可能となります。

また第724条では「不法行為の時(事故発生時)から20年間」という長期の時効期間も設けられています。

ただし、後遺症が発生してから年月が経過するほど、その症状と事故との因果関係を証明することは難しくなります。

時効が成立していなくても、因果関係の立証ができなければ賠償請求は認められない可能性が高いのが実情です。

数年後に因果関係を立証するのは簡単ではない

脳挫傷の後遺症と交通事故との因果関係を数年後に立証することは、非常に困難です。

一般的に交通事故による症状は事故直後から現れ、時間の経過とともに改善していくと考えられています。

そのため、「数年後に症状が出現した」と主張しても、「事故との関連性が不明」と反論されるケースが多いのです。

因果関係を立証するためには、以下の条件が必要と考えられます。

- 事故(受傷)の事実が客観的に確認できること

- 日常生活または社会生活に明らかな制約があること

- その制約の主な原因が脳損傷による障害であること

- 事故直後からの診断画像や診断書など医学的証拠があること

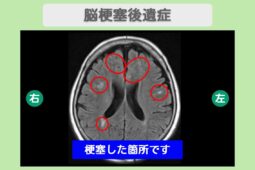

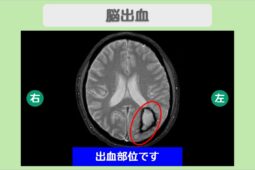

特に重要なのは、事故後早期の段階でMRIやCTなどの画像検査で脳損傷の所見が確認されていること、そして継続的に医療機関を受診していた記録が残っていることです。

これらの証拠がなければ、後遺症と事故との因果関係を証明することは極めて困難になります。

脳挫傷の後遺症が数年後に判明した場合の対応方法

脳挫傷の後遺症が数年経過してから判明した場合でも、適切な対応で症状改善や生活の質向上が期待できます。

対応の基本は三つの側面から考えることが重要です。

- 専門的な医療機関での診断と適切なリハビリテーション

- 家族を含めた周囲の理解とサポート体制の構築

- 利用可能な公的支援制度の活用です。

後遺症の種類や重症度は個人差が大きいため、患者さま一人ひとりの状況に合わせた総合的なアプローチが必要になります。

本章では、これらの対応方法について詳しく解説していきます。

医療機関の受診とリハビリ

脳挫傷の後遺症を疑う症状に気づいたら、まずは脳神経外科や神経内科などの専門医療機関を受診しましょう。

医師に対して「以前に頭部外傷があった」ことを必ず伝え、現在の症状を詳しく説明することが重要です。

診断では、MRIやCTなどの画像検査に加え、神経心理学的検査などが行われることがあります。

診断が確定したら、症状に応じた適切なリハビリテーションプログラムが提案されます。

機能回復のためには、高次脳機能障害には認知リハビリテーション、運動麻痺には理学療法など、症状に合わせた専門的なリハビリの継続が重要です。

家族や周囲のサポート

脳挫傷の後遺症、特に高次脳機能障害は目に見えない障害であるため、家族や周囲の理解とサポートが非常に大切です。

患者さまの変化を理解し、無理な要求を避け、できることを少しずつ増やしていく姿勢を持ち接することで、症状の改善を目指せます。

また、家族会などの自助グループに参加することで、同じ悩みを持つ家族との情報交換や精神的なサポートも得られます。

日常生活では、環境を整理して混乱を減らす、メモやスケジュール表を活用するなどのサポートも効果的です。

後遺症が判明した際に利用できる支援制度

脳挫傷の後遺症が判明した場合、以下のような公的支援制度を利用することができます。

- 高次脳機能障害の相談窓口:各都道府県に設置されており、相談支援を行うほか、適切な医療機関や支援機関の紹介を行っています。

- 障害者手帳の申請:症状に応じて、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付対象となる場合があり、医療費助成や税金の減免などの支援を受けられることがあります。

- 介護保険サービス:40歳以上の方で、症状が介護保険の特定疾病に該当する場合、介護保険サービスを利用できることがあります。

- 障害福祉サービス:自立支援医療や就労支援サービスなど、障害者総合支援法に基づくサービスを利用できる場合があります。

これらの制度を効果的に活用するために、地域の障害福祉課や高次脳機能障害の相談窓口に連絡することをおすすめします。

【まとめ】脳挫傷(頭部外傷)は数年後に後遺症が現れる可能性がある

脳挫傷は後遺症が残りやすい傾向があり、受傷直後だけでなく数年後に症状が顕在化することがあります。

主な後遺症として高次脳機能障害、遅発性脳障害、外傷性てんかん、身体性機能障害などが挙げられます。

後遺症に気づくきっかけは、記憶力低下や複数作業の困難さ、感情コントロールの問題、計画性の低下や疲れやすさなど、日常生活の様々な場面での変化として現れます。

数年後に後遺症が判明した場合でも、専門医療機関での診断・リハビリ、家族のサポート、公的支援制度の活用など適切な対応で症状改善が期待できます。

頭部に衝撃を受けた方は、症状の有無にかかわらず医療機関を受診して、経過を観察しましょう。

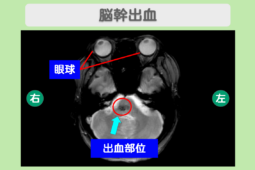

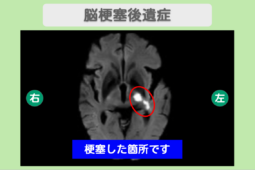

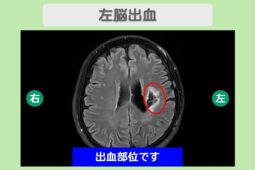

脳の疾患による後遺症に対して、近年では改善・回復効果が期待できる治療方法として再生医療が注目されています。

当院「リペアセルクリニック」では、患者様自身の幹細胞を採取・培養して投与する幹細胞治療を実施しています。

幹細胞は神経・血管・骨・軟骨などに変化する性質があり、その幹細胞を培養して数を増やすことで、いろいろな組織に変化する性質を利用して脳細胞を再生。

これによって一度機能しなくなった脳細胞が復活し、脳卒中の後遺症の改善が期待できます。

>>再生医療による脳卒中の症例はこちら

脳の再生医療による脳卒中の治療は、早ければ早いほど脳機能の回復が期待できますが、一定時間が経ってしまっても効果を発揮します。

再生医療について興味をお持ちの方は、お気軽に当クリニックまでご相談ください。

監修者

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

医師

略歴

2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

2002年4月医師免許取得

2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務

2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務

2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務

2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長

関連する症例紹介

あわせて読みたいトピックス

-

歩行障害の種類と特徴は?主な原因疾患や治療法・リハビリテーションについて解説

-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説

-

もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説

-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説

-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説

-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説

-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】

-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説