- 足底腱膜炎

足の裏が痛くて歩けないときの原因・病気|治療法や予防法を解説【医師監修】

「足の裏が痛くて歩けないときの原因は?」

「足裏の痛みの治し方は?」

足裏の痛みによって歩行が難しい場合、どのような原因があるのか、早く治す方法はないか、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

足底腱膜炎をはじめとする複数の原因が考えられ、原因に応じて対処法や治療方法が異なります。

本記事では、足の裏が痛くて歩けない原因として考えられる疾患や、主な治療法についてわかりやすく解説します。

足の裏の痛みに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

「足裏の痛みを早く治したい」「手術は避けたい」という方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。

\足裏の痛みに有効な再生医療とは/

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、足裏の炎症や痛みの原因となっている腱や靭帯の改善が期待できます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 足の裏が痛くて日常生活に支障が出ている

- 足裏の痛みを早く治したい

- 現在の治療では目立った効果が出ていない

症例や治療法については、当院リペアセルクリニックで無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

▼まずは足裏の治療について無料相談!

>>(こちらをクリック)今すぐ電話相談してみる

以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、足底腱膜炎が改善された患者さまの症例を紹介しています。

目次

足の裏が痛くて歩けないときの原因・病気

足の裏が痛くて歩けない場合、主に以下の原因・病気が考えられます。

足の裏が痛くて歩けないときは、痛みの原因は骨や筋肉の異常だけではなく、皮膚トラブルも疑う必要があります。

痛みの原因を推測できれば、受診すべき診療科を判断しやすくなります。

足の痛みがこれらの原因に当てはまる場合は、症状が悪化する前に医療機関を受診しましょう。

足底腱膜炎

足底腱膜炎とは、かかとから足指の付け根をつなぐ足底腱膜が炎症を起こし、痛みが生じる疾患です。

中高年に多い疾患といわれており、以下のような原因が考えられます。

- 激しいスポーツを長期的に続けている場合

- 長時間の立ち仕事をしている場合

- 足裏のアーチ形状の異常(偏平足やハイアーチ)

- 加齢や運動不足

- 足と靴のサイズが合っていない

マラソンなどのスポーツは足の裏に負荷がかかりやすいため、足底腱膜炎になる可能性があります。

また、加齢や運動不足は足底腱膜を硬くするため、足の裏にかかる体重の負荷を逃しにくくなるのも特徴です。

足の裏はアーチ状になっており、体重の負荷を分散させていますが、偏平足やハイアーチ(土踏まずが高い状態)は足底腱膜にかかる負担が大きくなります。

足底腱膜炎は適切な治療を受けることで改善するため、足の裏に違和感や痛みがある場合は、早めに整形外科を受診しましょう。

骨折

足の裏を骨折すると、腫れや外傷によって歩けなくなる可能性があります。

高所からの転落などで足の裏を強く打ったときは、以下の症状をチェックしてみましょう。

- 強く打った部分が激しく痛む、またはしびれる

- 痛みの影響で大量の汗をかく

- 腫れや内出血がある

- 足の裏が動かしにくい

- 足の裏が変形している

骨折直後は痛みを感じない場合もあるため、痛みが強いときはレントゲン検査を受けるのがおすすめです。

骨折は神経障害などの後遺症につながる恐れがあるので、放置しないように注意しましょう。

痛風などの炎症性疾患

痛風とは、体内で過剰につくられた尿酸が結晶化し、関節に沈着して痛みを引き起こす病気です。

足の親指の付け根に激しい痛みが出やすいため、症状が悪化すると足の裏の痛みで歩けなくなるケースもあります。

また、足首やアキレス腱まで痛む場合は、乾癬性関節炎(かんせんせいかんせつえん)や反応性関節炎の可能性も考えられます。

乾癬性関節炎は皮膚の病気ですが、反応性関節炎は感染症によって引き起こされるため、それぞれ治療方法が異なります。

これらの関節炎も症状が悪化すると痛みで歩けなくなる恐れがあるので、乾癬性関節炎は皮膚科、反応性関節炎は内科を受診しましょう。

鶏眼(魚の目)

鶏眼(魚の目)とは、足の裏の一部に刺激が加わり、皮膚の角質が厚くなる症状です。

芯の部分を踏み込むと針が刺さったように痛むため、歩けなくなる場合があります。

たこも皮膚のトラブルですが、角質が外側(表面側)に向かって厚くなり、芯がないので基本的に痛みはありません。

ただし、放置すると症状が悪化し、痛みを伴うケースがあります。

市販薬で改善する場合もありますが、早く治したい方は皮膚科で切除してもらうなどの治療を受けましょう。

シーバー病

シーバー病は走ったりジャンプなどの運動を繰り返したりすることで発症し、かかとの骨に痛みが生じる疾患です。

子どものかかとの骨は柔らかく弱い状態のため、成長期の子どもに多い症状です。

発症した場合は、患部に負担がかからないように安静にし、アイシングなどの応急処置を行いましょう。

後脛骨筋機能障害

後脛骨筋機能障害は、過度な運動やジャンプなど繰り返しの動作で、後脛骨筋へ負荷がかかることで症状が出る機能障害です。

足底のアーチを支える後脛骨筋腱が弱くなり、進行すると以下のような症状が出ます。

- 足の内側の痛み・腫れ

- 扁平足

- 足のこわばり

- 変形性足関節症

- インピンジメント症候群

肥満体型や中年以降の女性など、足底のアーチを支える力が弱い人に多く見られるため、違和感があれば早期に医療機関を受診しましょう。

有痛性外脛骨

有痛性外脛骨は、オーバーユースや捻挫などの外傷により、土踏まずの上あたりにある外脛骨が炎症を起こして痛みが生じます。

腫れや赤みなどの症状のほか、足に合わない靴を履いていることで歩行や運動時に痛みが出ます。

初期段階では安静とアイシングで症状を緩和させますが、炎症が進行した場合は医療機関の指示のもと、物理療法やストレッチを行います。

母趾種子骨障害

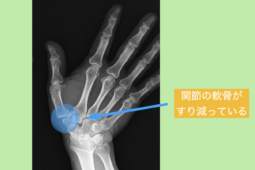

母趾種子骨障害は、足底面にある2つの種子骨が骨折や関節症などにより炎症が起こることの総称です。

陸上競技やサッカー、バスケットボールなど走ることが多いスポーツでよく見られ、主な症状は以下のようなものがあります。

- 親指の付け根(母趾球部)の裏側の痛み

- 歩行時やランニング時の強い痛み

- 炎症が悪化した場合腫れや圧痛がある

母趾種子骨障害の治療では、安静や固定、消炎剤の投与などを行いますが、症状が悪化した場合は種子骨の抽出手術を行う場合があります。

モートン病

モートン病は、第3・4指の足裏の付け根の神経が圧迫され、炎症や腫れの症状により足の裏に痛みが出る疾患です。

ハイヒールや先の細い靴、長時間立ち続ける仕事などが原因となりますが、主な症状は以下のとおりです。

- 足裏に小石を踏んでいるような感覚

- 足指の付け根の鋭い痛み

- 焼けるようなしびれ

- 指先に力が入りにくい

- 靴を履いていると圧迫感がある

モートン病の予防では、足に合う靴を履きインソールを見直すことが重要です。

主な治療法として、薬物療法などが行われますが、症状が悪化している場合は神経を切除する手術なども行われるケースもあります。

足の裏が痛くて歩けない症状の特徴【痛みを感じる場所別】

足の裏が痛くて歩けない症状の特徴には、以下のようなものがあります。

足の裏の痛みには特徴があるため、どの部分が痛いのか判別しておくと、原因を特定しやすくなります。

痛みを感じる部分や、痛みの種類は以下を参考にしてください。

足指の付け根・土踏まず

足の裏の上側(足指の付け根)や土踏まず・足のアーチ部分が痛む場合、以下の原因が考えられます。

| 痛みがある部分 | 痛みの特徴 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 足の裏の上側 | ・足指の付け根や親指 ・小指の側面が痛む ・骨の出っ張りがある部分が痛む |

・外反母趾 ・種子骨の骨折や炎症 ・痛風 ・魚の目やたこ |

| 土踏まず | ・土踏まずに力が加わると痛む ・土踏まずが常に痛む |

・偏平足 ・足底腱膜炎 |

| 足のアーチ部分 | ・足指を反らせると足裏全体が痛む | ・足底腱膜炎 |

親指が人差し指に向けて曲がっている場合、外反母趾の可能性があります。

また、親指の付け根が痛むときは、種子骨の骨折や炎症、痛風などが原因です。

足の裏の特定部分だけに刺激が加わると、魚の目やたこができるケースもあり、魚の目は硬くなった皮膚が内部に食い込むため、体重をかけると刺すように痛む場合があります。

土踏まずやアーチ部分が痛い場合は、偏平足や足底腱膜炎になっている可能性があります。

足に合った靴を履く・インソールを活用するなど、症状に合った対策をしましょう。

足の外側・かかと

足の裏の外側・かかとに痛みがある場合は、以下の原因が考えられます。

| 痛みがある部分 | 痛みの特徴 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 足の裏の外側 | ・歩くと足裏の外側が激しく痛む ・安静時にも足裏の外側がズキズキと痛む |

・疲労骨折 ・踵骨骨折 ・関節炎や神経障害 |

| かかと | ・かかとの内側で前方の部分を押すと痛む | ・足底腱膜炎 |

足の外側やかかとに痛みが生じる場合、過度な運動による負荷や足裏の組織への繰り返しの衝撃が関係していると考えられます。

足の外側の痛みは、疲労骨折によって引き起こされている可能性を視野に入れると良いでしょう。

また、足底腱膜炎は足裏全体に痛みが広がる可能性があるので、かかとの痛みや違和感には注意が必要です。

足の裏が痛くて歩けないときの治療法

の裏の痛くて歩けないときの主な治療法は、以下のとおりです。

軽い痛みや一時的な痛みなど、初期症状の段階では保存療法が選択されます。

しかし、重症化している場合は手術療法が検討されるケースもあり、一定期間の入院や継続的なリハビリテーションが必要です。

下記では具体的な治療方法について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

保存療法

足の裏の痛みが初期段階であれば、保存療法を行います。

保存療法では炎症や痛みを抑えるため、以下の処置が行われます。

- 湿布・テーピング

- 患部のマッサージ

- 足底腱膜を柔軟にするストレッチ

- 筋力アップのトレーニング

- 装具の使用(靴底のインソールなど)

- 注射や鎮痛剤の服用

- 体外衝撃波治療

保存療法は炎症や痛みの緩和を目的としており、症状に応じて超音波や電気治療を行うケースもあります。

症状が悪化するようであれば、注射や鎮痛剤を服用します。

手術療法

足の裏が重度の足底腱膜炎だった場合、医療機関では手術を行うケースがあります。

手術には以下の種類があり、痛みの原因の除去が主な目的となります。

- 骨棘切除術:かかとの痛みを取り除くため、骨棘(こつきょく)を切除する手術

- 足底腱膜切離術:足裏の痛みの原因となる足底腱膜の一部を除去する手術

- 腓腹筋筋膜切離術:足底腱膜の負担を軽くするため、ふくらはぎの筋膜を切り離す手術

手術のための入院期間は2~3日程度ですが、術後のリハビリテーションには3~6カ月かかる場合があります。

足の裏が痛いときの予防・対処法

足の裏が痛くて歩けないときは、以下の予防・対処方法を実践してみましょう。

足の裏の痛みは放置しておくと、手術療法を行う場合もあるため、予防や対処法を身につけておくことが重要です。

足裏にかかる負担を避ける

立ち仕事や歩行時など、足の裏にかかる負担が重くなる場合は、以下の注意点を意識しましょう。

- 足の形やサイズに合った靴を履く

- 適度な間隔で休憩する

- 無理な歩行や運動を避ける

靴底のかかと部分にクッション性があると、足底腱膜にかかる負荷を抑えられます。

小さすぎる靴は炎症の悪化を招き、大きすぎる靴も歩行時に負担がかかるので、サイズや形にも注意が必要です。

立ち仕事や歩行が長くなると、足の裏だけではなく、膝や股関節にも大きな負担がかかるため、適度な間隔で休憩を挟みましょう。

無理な歩行や運動を避けておくと、足底腱膜炎などの悪化を防止しやすくなります。

適切なストレッチを行う

立ったり歩いたりする時間が長くなるときは、適度な間隔でストレッチを行いましょう。

片方の脚を後ろに下げ、アキレス腱を伸ばすようにゆっくり曲げると、足底腱膜の疲労が和らぎます。

足底腱膜が固くなっているときは、足の裏をもみほぐしておきましょう。

また、猫背や太ももの筋力低下も足底腱膜に負担をかけるため、デスクワークでは背筋を伸ばし、猫背のまま深く腰掛けないように注意しましょう。

患部をアイシングする

足の裏の痛みの初期段階では、炎症を抑えて痛みを軽減するために患部をアイシングするのも効果的です。

氷嚢やビニール袋に氷を入れて、直接肌に触れないようにタオルなどを使用して患部を冷やします。

長時間冷やしすぎると凍傷になる可能性もあるため、15〜20分程度を目安に冷やしましょう。

足の裏が痛くて歩けないときは再生医療をご検討ください

足の裏が痛くて歩けないときは、原因に応じて適切な治療を受けることで、症状悪化を回避できる可能性があります。

痛みを放置すると気づかないうちに症状が悪化し、日常生活に影響が出たり手術が必要になったりするケースもあるため、初期段階での治療開始が重要です。

手術に抵抗がある方や、長期入院を避けたい方は、再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、足裏の炎症や痛みの原因となっている腱や靭帯の改善が期待できます。

再生医療について詳しく知りたい方は、当院リペアセルクリニックへご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設