- 肘

- 再生治療

野球肘とは?症状と原因を医師がわかりやすく解説

「野球肘(やきゅうひじ)」とは、投球動作を繰り返す野球選手に多く見られる代表的なスポーツ障害です。

「練習中に肘が痛むけど、我慢して投げても大丈夫?」「成長期の子どもに影響はない?」といった不安を抱える選手や保護者の方も多くいらっしゃるかと思います。

そこで本記事では、野球肘の症状・原因・発症しやすい年齢やポジションを医師監修の知見を踏まえてわかりやすく解説します。

さらに従来の治療方法に加えて近年注目される再生医療による新しい治療法についても紹介し、競技復帰と再発予防を両立させる方法をお伝えします。

野球肘に悩んでいる方や、その予防に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

野球肘とは?

野球肘とは、投球動作の繰り返しによって肘の関節や靭帯に過度な負担がかかり、炎症や損傷を生じるスポーツ障害のことです。

特に野球の投手やキャッチャーに多く見られ、小中学生から高校生といった成長期の選手に発症しやすい特徴があります。

下記では野球肘の特徴について、詳しく解説していきます。

発症しやすい年齢やポジションについても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

野球肘の症状

野球肘の症状は「肘の痛みを訴える」ことが中心ですが、その現れ方には特徴があり、進行度によって異なります。

特に成長期の選手では、症状を見逃すと重症化しやすいため注意が必要です。

一般的にみられる症状は以下の通りです。

-

投球時の痛み:投げ始めやリリース時に肘の内側・外側・後方に痛みが出る

-

投球後の違和感:投球後に肘がだるい、重いといった違和感を覚える

-

可動域制限:肘がまっすぐ伸びない、曲がりにくいなどの制限が生じる

-

腫れや熱感:炎症が進行すると肘関節が腫れ、熱を帯びることがある

-

クリック音(関節の引っかかり):軟骨損傷がある場合、投球や肘の動きで音や引っかかりを感じる

特に「内側型」では投球時の内側の鋭い痛み、「外側型」では肘の外側に慢性的な痛みと可動域制限、「後方型」ではリリース後の強い後方痛が典型的です。

これらは選手のフォームや投球数とも関連しており、放置すると骨や靭帯に不可逆的な損傷を残す恐れがあります。

「投球後に痛みや違和感が続く」場合は単なる疲労ではなく、野球肘の初期症状である可能性が高いため、早期に整形外科での診断を受けることが大切です。

発症しやすい年齢やポジション

野球肘は、特に成長期である小中学生から高校生に多く発症するスポーツ障害です。

この時期は骨の成長軟骨(骨端線)が未成熟で、強い投球動作に耐えられるほどの強度を持っていないため、大人に比べて損傷リスクが高くなります。

そのため早期に症状を見つけて適切な対応をすることが重要です。

発症しやすい年齢層とポジションには以下の傾向があります。

| 年齢層 | 発症リスクの特徴 |

|---|---|

| 小学高学年~中学生 |

・発症が最も多い ・成長軟骨が未成熟で損傷しやすい。 |

| 高校生 | 投球過多や無理なフォームで発症するケースあり |

| 成長期の男子 |

・特に多い ・女子は低いがゼロではない。 |

| ポジション | 発症リスクの特徴 |

|---|---|

| 投手 |

・最も多い ・繰り返しの投球で肘に強い負担。 |

| 捕手 |

・次に多い ・返球・送球で負担が蓄積 |

| 内野手 | ショート・サードで遠投や速い送球が多く発症例あり |

| 外野手 | 頻度は低いが遠投が多くリスクは無視できない |

野球肘は「投手だけの病気」ではなく、投球や送球の多いポジションに広く起こり得る障害です。

特に成長期の選手においては、ポジションに関わらず発症のリスクがあることを理解し、投球数の管理や休養を徹底することが予防の第一歩となります。

野球肘の種類と病態

野球肘は、ひとくちに「肘の痛み」と表現されますが、実際には損傷部位や発症メカニズムによって複数のタイプに分類される病態の総称です。

特に成長期の子どもから高校生にかけては骨や軟骨が未成熟なため、損傷の形態が成人とは異なる点に注意が必要です。

一般的に野球肘は次の3つに分類されます。

| 種類 | 病態の特徴 |

|---|---|

| 内側型 |

・投球で肘内側に牽引力が加わり、内側側副靭帯や成長軟骨を損傷 ・代表例は「上腕骨内側上顆炎」。悪化すると靭帯損傷や疲労骨折に進展 |

| 外側型 |

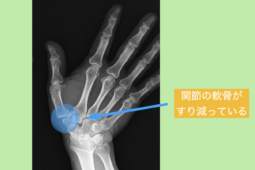

・投球で肘外側の骨同士が衝突し、関節軟骨が損傷 ・代表例は「離断性骨軟骨炎(OCD)」。進行すると骨や軟骨片が剥離し手術が必要になる場合あり |

| 後方型 |

・投球終末に肘後方で骨が衝突し、骨棘形成や炎症を起こす ・成長期から成人まで幅広く発症し、フォーム不良とも関係が深い。 |

野球肘は一つの疾患名ではなく、肘の内側・外側・後方に生じる複数の病態を含む包括的な名称です。

正しい診断を受けることで、自分の症状がどのタイプに属しているのかを把握し、適切な治療・リハビリにつなげることが大切です。

復帰までの流れと目安

野球肘からの復帰には、痛みを取り除くことだけでなく、原因を理解し再発を防ぐプロセスを踏むことが重要です。

症状の程度や病態(内側型・外側型・後方型)によって治療期間は異なりますが、一般的な流れは以下のようになります。

1. 安静と投球中止

-

痛みがある時期は、まず投球を完全に中止します。

-

特に成長期では、無理な投球継続が損傷の悪化につながるため、数週間から数か月の安静が必要になることもあります。

2. 医師による診断と治療

-

レントゲンやMRIで損傷部位を確認します。

-

炎症や軽度の損傷であれば**保存療法(安静・投薬・リハビリ)**が中心です。

-

離断性骨軟骨炎など重症の場合は、手術を検討するケースもあります。

3. リハビリテーション

-

肘周囲だけでなく、肩・体幹・下肢を含めた全身のバランスを整えるトレーニングを行います。

-

柔軟性向上、インナーマッスル強化、投球フォーム修正が再発防止に不可欠です。

4. 投球再開のステップ

-

痛みが消失し、可動域と筋力が回復してからキャッチボールを再開します。

-

距離や投球数を段階的に増やし、無痛で一定期間投げられることを確認してから実戦復帰を目指します。

復帰時期は「痛みの消失」と「機能回復」を基準に判断すべきであり、単純に時間だけで決めてしまうと、再発の原因にもなります。

したがって、復帰には「焦らず段階を踏むこと」が最も重要であり、医師や理学療法士の指導のもとで慎重に進める必要があります。

野球肘の治療方法

野球肘の治療は、損傷の程度や病態に応じて保存療法と手術療法に分かれます。

特に成長期の選手では、安静とリハビリを中心とした保存的治療が基本となり、重症例や進行例でのみ手術が検討されます。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 保存療法(初期~中等度) | 投球中止と安静:炎症悪化を防ぐため投球を控える 薬物療法:消炎鎮痛薬や湿布で炎症・痛みを軽減 物理療法:温熱療法・アイシングで炎症コントロール リハビリ:可動域訓練・全身筋力強化・フォーム改善で再発予防 |

| 手術療法(進行例・重症例) | 離断性骨軟骨炎(OCD):骨・軟骨片除去や骨釘固定術 内側側副靭帯損傷:靭帯再建術(トミー・ジョン手術) 骨棘形成(後方型):骨棘切除術で痛みや可動域制限を改善 |

上記が主な治療法となりますが、成長期の野球選手では投球制限を守り、症状が出た時点で早期受診と安静が最も重要な治療となります。

したがって、野球肘の治療は単に痛みを取るだけでなく、再発を防ぎ、将来も安心してプレーを続けられる状態をつくることが最大の目的といえます。

再生医療という新しい選択肢

近年、野球肘の治療において注目されているのが再生医療です。

従来の治療は「保存療法で痛みを抑える」か「損傷部位を手術で修復する」ことが中心でした。

しかし、再生医療は体が本来持つ修復力を活用し、組織の再生や修復を促すことで、より根本的な回復を目指す新しい治療方法として広がりを見せています。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| PRP(多血小板血漿)療法 |

・自分の血液から血小板を濃縮し患部に注射 ・成長因子が組織修復を促進し、炎症を抑え回復を早める |

| 幹細胞治療 |

・脂肪や骨髄から採取した幹細胞を投与し、靭帯や軟骨の再生を誘導 ・損傷組織の修復に有効性が報告されている |

再生医療は、手術に比べて低侵襲(体への負担が少ない)・組織の再生を目指せるため、根本的な回復が期待できるといったメリットが存在します。

特に再発を繰り返す選手や、早期復帰を望むアスリートにとって、有力な治療の一つといえるでしょう。

以下ではリペアセルクリニック大阪院が、肘関節において実際に行った取り組みと改善の過程の症例を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

野球肘は早期治療と再生医療で競技復帰と再発防止を実現できる

野球肘は、単なる「肘の痛み」ではなく、成長期の選手や投球数の多いプレーヤーに発症しやすい重大なスポーツ障害です。

放置すると靭帯損傷や軟骨障害など重症化し、競技継続に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、早期発見と適切な治療・投球制限やフォーム改善による予防が極めて重要です。

治療法は症状に応じて「保存療法」「手術療法」が選択されますが、近年はPRP療法や幹細胞治療といった再生医療が新たな選択肢として注目されています。

特に「なるべく手術は避けたい」「競技を続けながら治療を進めたい」と考える選手や保護者の方には、リペアセルクリニック大阪院の再生医療の検討がおすすめです。

-

PRP療法や幹細胞治療といった選手に適した治療法を選択可能

-

手術に比べて体への負担が少なく、早期復帰を目指せる

-

再発防止のためのリハビリ・投球フォーム改善指導も充実

野球肘で悩んでいる方にとって、リペアセルクリニックは「保存療法と手術の間を埋める新しい選択肢」となり得ます。

「できるだけ早く競技に戻りたい」「再発を防ぎながら長く野球を続けたい」とお考えの方は、一度リペアセルクリニックに相談してみてください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設