- ひざ関節

膝をつくと激痛が走るのはなぜ?考えられる疾患・原因、対処法について解説【医師監修】

膝は常に体重を支えている関節のため、不調を起こしやすい部位です。

打撲や捻挫などによる膝の負傷もありますが、明確な原因がわからないまま痛みを発症するケースもあります。

膝をつくと激痛が走る症状にお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、膝をつくと激痛が走る特徴がある疾患や、膝をつくと痛みがある場合の対処法を紹介します。

最後までご覧いただき、原因の追求・適切な処置を目指しましょう。

また、変形性膝関節症や半月板損傷などの膝の痛みに対しては、再生医療という選択肢があります。

再生医療はこれらの疾患に高い治療効果が期待できる治療法です。

>>ひざ関節の症例はこちらからも確認いただけます。

以下の動画では、当院で再生医療を受け、変形性膝関節症の改善が見られた患者さまの症例を紹介しているので、併せて参考にしてください。

目次

膝をつくと激痛が走るときに考えられる原因【9選】

膝をついたときに激痛が走る場合、以下の疾患・状態である可能性があります。

それぞれの疾患について詳しく見ていきましょう。

変形性膝関節症

変形性膝関節症は、膝の関節軟骨がすり減って変形、炎症、水がたまるなどの症状を引き起こす疾患です。

初期は立ち上がるときや動作の始めに膝の痛みを感じるだけですが、中期から末期になると変形が目立って膝が伸びず歩行が困難になります。

原因は遺伝や筋肉の減少、遺伝です。また、骨折や靭帯損傷の後遺症として変形性膝関節症を発症するケースもあります。

滑液包炎

滑液包炎は、関節の動きを滑らかにするための「滑液包」が炎症を起こし、痛みや腫れを引き起こす疾患です。

炎症部位を動かすと痛みを感じることが多いですが、安静時にも鈍い痛みを伴うケースがあります。

基本的には、安静・痛み止めなどの保存療法で治療可能ですが、重症例では手術が検討される場合があります。

半月板損傷

大腿骨と脛骨の間にある三日月形の組織で、膝関節のクッションの働きがあります。膝を急激に捻ってしまうと半月板が損傷する可能性があります。

半月板を損傷すると、運動時や曲げ伸ばしのときに引っかかる感覚があります。ひどくなると水がたまる・膝関節が動かなくなる症状が出ます。

半月板損傷はスポーツ外傷の中で比較的多く見られる疾患です。

ジャンパー膝(膝蓋腱炎)

ジャンプや着地動作、ダッシュなどの動作を繰り返すスポーツでよくみられる疾患です。

大きな要因は大腿四頭筋の柔軟性低下です。とくに骨の成長に筋肉の成長が追い付かない成長期のスポーツ選手が発症します。

痛みだけでなく、腫れる、熱を持つ症状もあります。

タナ障害

「タナ」は大腿骨と膝蓋骨の間(膝関節の内側)にある滑膜ヒダのことです。

タナ障害はこの滑膜ヒダが外的刺激により炎症を起こした状態を指します。主な原因は運動による激しい屈伸運動です。

アイスパックによる物理療法や太もも前面・後面のストレッチをする理学療法などの治療をします。

鵞足炎

鵞足炎は、膝の内側下方にある「鵞足」と呼ばれる部位に腫れや痛みが生じる疾患です。

主な原因は、膝の屈伸を繰り返すことによって鵞足に負担がかかっていることが考えられるため、膝に負担がかかりやすいスポーツや、打撲などの外傷で発症する可能性があります。

運動前にはウォーミングアップやストレッチをして鵞足炎を予防しましょう。

腸脛靭帯炎

腸脛靭帯炎は膝のオーバーユースによって発症します。

腸脛靭帯炎を発症した場合、運動量を減らす、休養の時間を増やすなど工夫しましょう。

初期は運動時に痛みが出て休養すると消失しますが、進行すると運動をしていなくても痛みが取れなくなります。

靭帯損傷

靭帯は骨と骨をつないでおり、膝の安定性を担う重要な組織です。

スポーツでの激しい動きや転倒・事故などによって靭帯が部分的または完全に切れてしまうことを靭帯損傷と言います。

不安定な関節は膝の骨や関節に大きな負担をかけるので、靭帯を損傷した場合は、適切な治療を受けることが重要です。

分裂膝蓋骨

分裂膝蓋骨は、膝のお皿(膝蓋骨)が1つの骨として融合せず複数に分かれている状態を指します。

分裂膝蓋骨は生まれつきでスポーツなどをきっかけに分裂した箇所に負担がかかり、痛みが出現することで気づく場合があります。

傷みが生じた場合、有痛分裂膝蓋骨と呼ばれ治療の対象になります。

膝をつくと激痛が走るときの対処法

膝をついたときに激痛が走る場合、以下の対処法が効果的です。

それぞれの対象について詳しく見ていきましょう。

患部への負担を避けて安静にする

膝をついたときに激痛が走る場合、まずは膝に負担をかける動作を避け、安静にすることが重要です。

しかし、まったく動かない安静期間が長くなると筋力低下を招く可能性があるため、痛みのない範囲で日常生活は続けます。

日常生活を送っていても膝が痛い場合は、サポーターやテーピングを活用して膝の負担を減らしましょう。

痛みが数日〜1週間程度続く場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

患部をアイシングする

膝をついたときに激痛が走るときは、患部をアイシング(冷却)するのも有効です。

適切にアイシングすることで炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。

凍傷を避けるために、氷や保冷剤をタオルなどの布で包んでから、患部を一回15〜20分程度冷やしてください。

直接氷を当てたり、長時間冷やすとトラブルの原因となるため、注意しましょう。

膝周辺をストレッチする

臀部や大腿部外側の筋緊張が続くと痛みや関節の負担が増える原因となり、変形性膝関節症などの発症リスクを高める可能性があります。

筋緊張は痛みの回復を遅れさせる要因になるので、ストレッチをして筋肉の緊張を緩めることを意識しましょう。

痛みが生じない程度に無理のない範囲でストレッチしてください。

医療機関を受診する

膝をついたときに激痛が現れる場合は、「変形性膝関節症」や「滑液包炎」の可能性があります。

放置すると症状が悪化し、日常生活にも影響を与える恐れがあります。

膝関節の状態や疾患の有無を確認するためにも、早期に医療機関を受診しましょう。

膝をつくと激痛が走るときの治し方|主な治療法

膝の激痛は、軟骨の摩耗や関節炎、怪我など、さまざまな原因によって引き起こされることがあります。

このような痛みに対処するためには、痛みの原因に応じた適切な治療法を選択することが重要です。

それぞれの治療法について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

保存療法

保存療法とは、手術を伴わない複数のアプローチで症状の緩和・痛みの軽減を目的とした治療のことです。

具体的な治療法は、症状や原因によって異なりますが、基本的に実施される「薬物療法」と「リハビリテーション」について解説していきます。

あくまで対症療法であり、痛みの原因を根本から改善する治療ではない点には注意が必要です。

薬物療法

薬物療法では、以下の方法を用いて治療します。

| 治療法 | 特徴 |

|---|---|

| 内服薬 | ・比較的短時間で効果が出やすい ・痛みが軽くなってきたら外用薬や湿布に切り替える |

| 外用薬 | ・クリームや軟膏、ゲル、湿布 ・炎症を起こしている局所で効果がある |

| 注射薬 | ・ヒアルロン酸を膝関節に注射する ・1週間ごとに5回ほど続けると効果がある |

とくに痛みが激しい人や胃腸が弱い人には、座薬が選択されるケースもあります。粘膜から吸収させるので、即効性があります。

リハビリテーション

リハビリテーションでは、主に以下のプログラムを行います。

| アプローチ | 特徴 |

|---|---|

| 運動療法 | ・関節の筋力や可動域、柔軟性を広げる |

| 物理療法 | ・光や熱、電気刺激によって炎症や痛みを抑える 例:赤外線、ホットパック、レーザーなど |

痛みを抑制し、変形などの進行を予防するのがリハビリの目的です。リハビリテーション療法では疾患の根本的治療はできません。

手術療法

手術療法では、症状ごとに以下のような手術が行われます。

| 術式 | 特徴 |

|---|---|

| 関節鏡視下手術 | ・膝の皮膚の一部を切開して関節鏡を挿入し、治療する方法 ・皮膚を2か所、6mmほど切開するだけなので身体への負担が少ない ・装具を付ければ手術翌日から歩ける |

| 骨切り手術 | ・骨を切り、関節の向きやバランスを矯正する方法 ・自分の骨と関節が残るため、治った後はスポーツなどもできるようになる |

| 人工膝関節置換術 | ・変形、損傷した膝関節の表面を削り、金属やセラミックなどの人工関節に置き換える ・人工関節の耐用が15〜20年なので、再手術が必要になるケースもある |

骨切り手術は体への負担が大きく回復にも時間がかかるため、高齢者には向いていない手術です。

人工膝関節置換術は膝の疾患が重度になった場合のみ行われます。

再生医療

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、半月板や靭帯などの損傷した組織を再生・修復することを目的とした治療方法です。

本記事では、幹細胞を用いた「幹細胞治療」と血液を用いた「PRP治療」について紹介します。

いずれも患者さま自身の細胞を使うため、アレルギーや拒絶反応などの副作用のリスクが少ない治療法として注目されています。

幹細胞治療

幹細胞治療は、患者さまの脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、数を増やしてから幹部に投与する治療法です。

膝関節に投与することで幹細胞が損傷した軟骨などの組織に変化し、膝関節の再生・修復を促す役割があります。

手術や入院を伴わないため、体への負担を少なく、日常生活を送りながら治療を受けられます。

幹細胞は身体の修復において大きな役割を担っており、重大な疾患の予防や治療・美容などの分野でも研究が進んでいます。

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の治療法や適応症例について無料カウンセリングを実施しているため、ぜひご相談ください。

PRP治療

PRP治療は、患者さま自身の血液から血小板を濃縮して抽出したPRP(血漿成分)を患部に注入する治療法です。

膝の炎症を抑える効果のため、幹細胞治療のように膝関節を再生・修復を促す働きはありません。

しかし、採血と注射で完了するため、年齢の制限がないことや当日すぐに実施できる点が強みです。

注意点として、注射後2~3日は激しい運動を控えること、注射後1週間程度は痛みや腫れが続く場合があります。

膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

膝をつくと激痛が走る方必見の知識

膝をつくと激痛が走る方に向けて、知っておいてほしい情報をご紹介します。

膝の動きや関節について詳しく解説していきます。

膝は不調が起きやすい部位

膝は過重がかかる部位のため、外傷がなくても痛みを感じる場合があります。

急性でない膝の不調の場合、姿勢の悪さや体の使い方、日常生活の動作などの蓄積ダメージが原因です。

姿勢の悪さなどが原因の場合、徐々に痛みが増し、年齢とともに激痛につながるリスクが高まります。

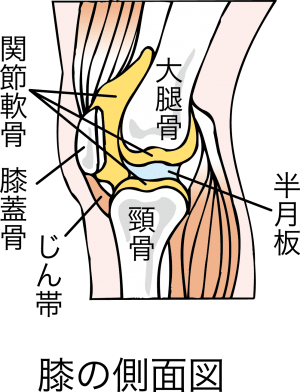

膝関節を構成している骨について

膝関節は主に3つの骨で構成されています。

| 大腿骨 |

|

| 脛骨 |

|

| 膝蓋骨 |

|

この3つの骨の異常や、周辺の筋線維の異常が原因で膝の傷みを引き起こしているケースもあります。

膝関節は特徴的な動きをする

| 膝を曲げる際の主動作筋 | ハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋) |

| 膝を伸ばす際の主動作筋 | 大腿四頭筋(大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋) |

特徴的なのが膝関節を曲げる際の下腿の内旋で、膝窩筋など小さな筋肉が微妙な動きを調整します。

膝関節を曲げていく途中で脛骨が大腿骨に対して体の内側に向かって旋回し、伸ばすと外側に旋回します。この特徴的な動きをスクリューホームムーブメントと呼びます。

スクリューホームムーブメントが上手くできないと、他の軟骨組織に負担がかかり痛みが生じる場合があります。

膝をつくと激痛が走る場合は再生医療をご検討ください

膝をつくと激痛が走る場合、「変形性膝関節症」「滑液包炎」「半月板損傷」など、何らかの疾患・ケガの可能性があります。

激しいスポーツや転倒したなどの心当たりがなくても疾患を発症している可能性があるため、まずは安静にして様子を見ることが大切です。

安静にしても痛みが治まらない場合や、耐えられないほどの激痛が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

近年の治療では、膝の激痛の原因となっている疾患の根本改善を目指せる「再生医療」が注目されています。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した膝関節や組織を再生・修復することを目的とした治療法です。

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の治療法や適応症例について無料カウンセリングを実施しているため、ぜひご相談ください。

膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設