- 離断性骨軟骨炎

離断性骨軟骨炎が完治する期間は?リハビリ期間や再発予防法も解説

「離断性骨軟骨炎は本当に治るの?」「スポーツ復帰はいつできるの?」と不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

離断性骨軟骨炎は、関節軟骨の下にある軟骨下骨が骨壊死し、関節の疲労感や脱力感、可動域の制限などの症状が現れる疾患です。

一般的に、離断性骨軟骨炎が完治する期間は6カ月以上が目安です。

本記事では、離断性骨軟骨炎が完治する期間やリハビリ期間、日常生活に復帰するまでの流れなどを解説します。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、離断性骨軟骨炎による痛み症状の改善が期待できる再生医療の治療法や症例を公開中です。

症状が強くなり完治までの治療期間が長引いてしまう前に、再生医療とはどのような治療かご確認ください。

目次

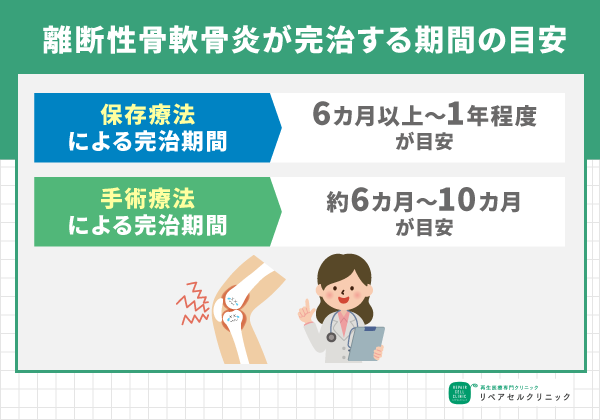

離断性骨軟骨炎が完治する期間は6カ月以上が目安

離断性骨軟骨炎が完治する期間は、6カ月以上が一般的な目安です。

この項目では、離断性骨軟骨炎が完治する期間を治療方法ごとに紹介します。

離断性骨軟骨炎は、関節軟骨の下にある骨が壊死し、骨片としてはがれ落ちて痛みや関節の動きに制限を引き起こすスポーツ障害です。

思春期から青年期のスポーツ選手の肘・膝・足関節に起こりやすいことで知られています。

そのため、将来にわたってスポーツや日常生活に支障を残さないためにも、焦らずに完治を目指しましょう。

保存療法による完治期間

保存療法による完治期間は、年齢や病変の大きさによって異なりますが、一般的には6カ月以上〜1年程度かかることが多いとされています。

膝に発症した若年患者に対して運動制限を行ったところ、約58%の症例が平均8.1カ月で治癒した※というデータがあります。

※参照:J-Stage「若年型膝離断性骨軟骨炎に対する保存療法の治療影響因子」

また、年齢が低く症状が軽いほど治りやすい傾向があることもわかりました。

そのため、保存療法で早い完治を目指すには、病変が進行する前に早期に発見し、治療を始めることが重要です。

なお、保存療法の内容は、以下の通りです。

| 運動制限 | 離断性骨軟骨炎の原因となったスポーツや負荷の高い運動を休んで安静にする |

|---|---|

| リハビリテーション | 筋力の強化や可動域の維持を目指す |

| 装具の使用 | 患部に負担をかけないように松葉杖やギプスなどを使用する |

保存療法は比較的軽度の症例に適していて、早期に開始すれば手術を回避できる可能性があります。

症状に気づいたら、できるだけ早く専門医を受診しましょう。

手術療法による完治期間

離断性骨軟骨炎の手術療法による完治期間は、約6カ月から10カ月が目安です。

膝に発症した離断性骨軟骨炎に対し手術を行った場合、剥がれかけた骨が再び癒合するまでの期間※は、以下のように報告されています。

※出典:J-Stage「膝離断性骨軟骨炎に対する手術的治療実績」

| グレード | グレードの症状 | 骨が再びくっつくまでの期間 |

|---|---|---|

| グレード1 | レントゲンで骨の硬化がみられる | 平均約4.5±1.4カ月 |

| グレード2 | 軟骨下に病変がある | |

| グレード3 | 軟骨表面が剥がれかかっている | 平均6.5±5カ月 |

軽度から中等度の症状であれば、手術後およそ半年ほどで癒合している例があることがわかります。

ただし、グレード3では個人差が大きく、回復に10カ月程度かかる場合もあるため、焦らず計画的にリハビリを行うことが大切です。

手術療法は、保存療法で改善がみられない場合やステージ3以上に症状が進行している場合に検討されます。

主な離断性骨軟骨炎の手術内容は、下記の通りです。

| 内固定術 | 剥がれた組織をピンやプレートなどで固定する |

|---|---|

| マイクロフラクチャー法 | 軟骨の損傷部位に小さな穴をあけて刺激し、損傷部に骨髄液を流出させて修復を促す |

| 自家骨軟骨移植術 | 患者さまの正常な骨と軟骨を採取し、損傷した部分に移植する |

手術療法では治癒まで半年〜10カ月ほどかかることが一般的ですが、適切な術式とリハビリで、スポーツへの復帰が見込めます。

治療後の経過観察を怠らず、専門医と相談しながら無理のないスケジュールで回復を目指しましょう。

離断性骨軟骨炎のリハビリ期間と日常生活復帰までの流れ

離断性骨軟骨炎の治療では、日常生活やスポーツへの復帰を目指す上で、適切なリハビリが重要です。

保存療法では、通常1〜2カ月で痛みが軽減し始め、少なくとも3カ月以上の安静が推奨されます。

回復の段階に応じて、関節の可動域を広げる訓練や筋力トレーニングを行います。

手術を受けた場合も、関節の動きを回復させ筋力を強化するために、段階的なリハビリが欠かせません。

下記は、膝の離断性骨軟骨炎に対する手術後リハビリと回復の流れ※の一例です。

※出典:J-Stage「膝離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨移植術後の理学療法」

| 期間 | リハビリについて |

|---|---|

| 手術後3~4週間 | 部分的に体重をかけ、骨の癒合を促す |

| 手術後5~7週間 | 全体重をかけて日常動作の回復を目指す |

| 手術後8週間 | 膝の可動域や筋力が、手術前以上に向上する |

| 手術後12週 | スポーツ動作が可能になる |

| 手術後約1年 | スポーツに復帰 |

日常生活や運動への復帰は自己判断せず、必ず医師や理学療法士の指導を受けましょう。

離断性骨軟骨炎を早く治すには早期発見・治療が重要

離断性骨軟骨炎をできるだけ早く治すためには、早期発見と早期治療が欠かせません。

肘・膝・足などの関節に以下のような症状がある場合は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう。

- 関節の違和感や脱力感

- 運動時の痛みや動きの制限

- 患部が腫れ、曲げ伸ばしができない

レントゲンや超音波の検査では、骨や軟骨の状態を詳細に確認できます。

たとえ痛みがなくても、画像検査によって軟骨の損傷が見つかる場合があります。

野球・サッカー・バスケットボールなど、繰り返し関節に負担がかかるスポーツをしている方は、とくに注意が必要です。

関節の違和感や脱力感がある際は、検査を受けましょう。

症状が軽いうちに離断性骨軟骨炎を発見できれば、完治までの期間を短縮できる可能性が高くなります。

離断性骨軟骨炎の再発予防法

離断性骨軟骨炎の再発予防法は、以下の通りです。

- 医師の指導のもとで適切な治療を受ける

- リハビリの進行状況に合わせて、運動の負荷を徐々に増やす

- サポーターで関節を保護する

- 定期的に整形外科で検査を受ける

離断性骨軟骨炎の再発を防ぐには、症状や年齢に応じた適切な対応が欠かせません。

とくに9歳以下の小児では、離断性骨軟骨炎の発症や再発のリスクが高い※と報告されています。

※出典:大阪公立大学「9歳以下は保存療法も考慮が必要か? 離断性骨軟骨炎の発症・再発リスクを検証」

そのため、年齢が低いお子さまほど、治療法の選択とリハビリ計画が非常に重要です。

また、スポーツの復帰の際は、痛みがなくなったからといって自己判断で運動を再開するのは危険です。

可動域や筋力の状態に応じて、段階的に運動量を増やすことが再発の予防につながるので、医師や理学療法士の指示に従いましょう。

さらに、定期健診を受けるのも重要です。

離断性骨軟骨炎の症状が再発していても、初期段階では痛みが出ないことがあります。

そのため、症状が落ち着いていても、定期的な画像検査によるフォローアップが重要です。

離断性骨軟骨炎の完治期間についてよくある質問

離断性骨軟骨炎の完治期間についてよくある質問は以下の2つです。

今後の復帰プランにお役立てください。

離断性骨軟骨炎の手術による後遺症はある?

離断性骨軟骨炎の手術後には、関節の動かしにくさや慢性的な痛みなどの後遺症が生じることがあります。

足首や肘に発症した場合、手術によって一時的に症状が改善しても、時間が経つと再び痛みや可動域の制限が現れることがあると報告されています。

離断性骨軟骨炎の手術による後遺症の主な原因は、術後に関節へ過度な負荷がかかったことや、リハビリが適切に行われなかったこと、軟骨片の固定が不十分であったことなどが挙げられます。

離断性骨軟骨炎の術後は、関節への負担を避けながら段階的にリハビリを進めることが重要です。

固定した軟骨片が安定するまでの期間は個人差があるため、痛みが軽減したからといって自己判断で運動を再開するのは避けましょう。

離断性骨軟骨炎はスポーツ復帰できる?

離断性骨軟骨炎は、適切な治療とリハビリを受ければスポーツに復帰できます。

完治には一般的に6カ月以上かかるため、焦らず段階的に回復を進めることが重要です。

競技レベルでの本格的な復帰には、数カ月から1年程度を見込む必要があり、痛みが軽減してもすぐに再開するのは避けましょう。

再発防止のためにも、医師の指導のもとで復帰スケジュールを立て、完治を確認してから競技に戻ることが大切です。

離断性骨軟骨炎の完治期間を短くするには再生医療も検討しよう

離断性骨軟骨炎は、症状によっては復帰までに6カ月以上かかることもあります。

完治期間を短くするには早期発見と適切な治療、段階的なリハビリが欠かせません。

定期的な画像検査を行うことで、痛みなどの自覚症状がなくても早期に発見でき、治療期間の短縮が期待できます。

さらに、近年では再生医療という治療の選択肢もあります。

再生医療とは、患者様自身の細胞や血液を使用して損傷した組織の修復を目指す治療法です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- スポーツしていて早期復帰を希望する方

- 薬剤アレルギーがあり、治療に不安のある方

- 慢性化した症状を完治させたい方

- 継続的にステロイド治療を受けている方

点滴や注射など通院のみで治療できる場合があるので、手術を避けたい方や、より早い回復を目指す方にも選ばれています。

以下のページでは、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、離断性骨軟骨炎が改善された患者さまの症例を紹介しているので、ぜひご覧ください。

>>離断性骨軟骨炎に対する再生医療の症例はこちら

再生医療の治療法や症例について詳しく知りたい方は、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

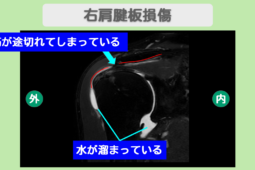

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

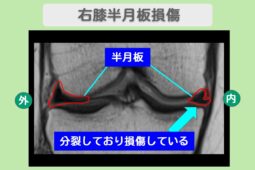

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に完全消失!バレエ復帰を果たした!右半月板損傷 40代 女性

-

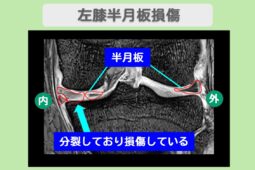

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が0.5に!走れる喜びを取り戻した!左膝半月板損傷 50代 男性

あわせて読みたいトピックス

-

上腕二頭筋断裂とは|主な症状や治し方は?全治までの目安期間について解説【医師監修】

-

坐骨神経痛による足のしびれの治し方|自分でできる対処法や治療法について解説

-

坐骨神経痛にブロック注射は効く?効果や費用、痛みを和らげるセルフケアを解説

-

タリージェは坐骨神経痛に効くのか|効果や副作用は?効かないときの治療法も解説

-

坐骨神経痛は温めると治る?冷やすのとどっちが効果的?おすすめの温め方を解説

-

頚椎ヘルニア5番6番の症状|主な原因や治療法、有効な対処法について解説

-

坐骨神経痛に効果的な湿布を貼る場所|どこに貼るのがおすすめ?選び方も解説

-

椎間板ヘルニアは若い女性に多い?主な原因や症状、治し方について解説【医師監修】