- 変形性膝関節症

- ひざ関節

膝に水は何cc溜まる?水が溜まったときの症状や原因となる疾患について解説

「膝に水は何cc溜まる?」「膝の水の正体は?」と、疑問に感じている方はいませんか。

膝の水の正体は、過剰に生成された関節液です。

膝に炎症が起こると、通常は数ccである関節液が30cc以上に増える場合があるため、注意が必要です。

本記事では、膝に水が溜まる原因について、詳しく解説します。

膝に痛みや腫れなどの症状がみられる際は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。

目次

膝に水は何cc溜まる?

膝には、常に水が1~3cc程度溜まっていますが、炎症によって30cc以上に増える場合があります。

膝の水は、関節液と呼ばれ、以下の役割を担っています。

- 軟骨へ酸素や栄養を供給する

- 強い衝撃や圧力から骨を守る

- 関節の滑らかさを維持し摩擦力を小さくする

- 免疫グロブリンや白血球により細菌を排除する

健康な人の場合、関節液は、関節内にある滑膜と呼ばれる部分で生成・吸収が行われ、量が一定に保たれています。

関節液が過剰になると、変形性膝関節症や半月板損傷などの疾患により膝に炎症が起こっていることが考えられるため、早めに医療機関を受診しましょう。

膝に水が溜まる原因については、以下の記事でも詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

膝に水が溜まったときの症状

膝に水が溜まったときは、以下の症状がみられます。

膝に違和感を覚えた際は、症状が悪化する前に対処することが大切です。

膝全体が腫れる

膝に水が溜まった際の症状に、膝全体の腫れがあります。

関節液の生成量が吸収量を上回ると、膝が腫れてぶよぶよとした状態になります。

膝全体が熱感を持っている場合は、炎症反応を抑えるために、水を抜く治療や薬物療法で治療を行うことが大切です。

膝関節の可動域が狭くなる

膝に水が溜まると、膝関節の可動域が狭くなる症状が現れる可能性があります。

関節液が過剰に増えることで膝を曲げるスペースが狭くなり、膝を大きく曲げたり完全に伸ばす動作が難しくなります。

また、膝の腫れによって膝関節の動きを妨げるケースも考えられます。

膝をかばって歩いたりすると、膝への負担を軽減できるメリットがありますが、筋力バランスが崩れるリスクもあります。

膝関節の可動域が狭くならないように、医師や理学療法士などの専門家に、適切な動かし方を確認しましょう。

膝の違和感や軽い痛み

膝に水が溜まった直後は、膝の違和感や軽い痛みなどの症状が出る場合があります。

膝蓋骨(膝のお皿)が浮いている感じや歩行時に困難感があるときは、膝に炎症が起こっている可能性があります。

膝に少しでも違和感を覚えたら、早めに医療機関で原因を調べてもらいましょう。

膝に水が溜まる原因となる疾患

膝に水が溜まる原因となる疾患は、主に以下の3つです。

原因である疾患を治療すれば、膝に水が溜まる症状が収まる可能性があります。

膝に痛みや違和感があるときは、症状が悪化する前に医療機関を受診し、原因を調べましょう。

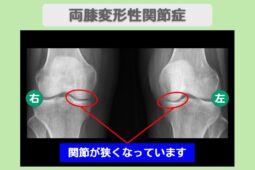

変形性膝関節症

膝に水が溜まる疾患の1つに、変形性膝関節症があります。

変形性膝関節症は、以下の原因によって、膝の軟骨がすり減る疾患です。

- 加齢

- 肥満

- 遺伝的要因

- オーバーユース(使いすぎ)

- 骨折や靭帯損傷などの外傷

炎症が起こっている軟骨に大きな負担をかけると、さらに軟骨がすり減り、症状が悪化する恐れがあります。

変形性膝関節症の末期には、膝の曲げ伸ばしが困難になったり膝が変形したりするため、早期治療が大切です。

以下の記事では、変形性膝関節症のステージ別の症状について、詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

半月板損傷

膝に水が溜まる原因に、半月板損傷があります。

半月板損傷は、膝への大きな負担や日常生活での無理な動作が原因で起こるスポーツ外傷で、以下の症状がみられます。

- 膝の痛みや腫れ

- 膝に水や血液が溜まる

- 膝を動かした際の引っかかり感(キャッチング)

- 膝の曲げ伸ばしができない(ロッキング)

症状が進むと、膝の曲げ伸ばしができなくなる「ロッキング」の状態になり、歩行が困難になる可能性があります。

膝が腫れる理由が関節液ではなく、血液の場合もあるため注意が必要です。

半月板損傷か判断する際は、以下の記事のチェックポイントを参考にしてください。

関節リウマチ

関節リウマチは、膝に水が溜まる原因となる疾患です。

免疫異常によって関節に炎症が起こる関節リウマチは、膝以外の部位でも症状がみられる場合があります。

関節リウマチの主な症状は、以下のとおりです。

- 関節の痛み

- 関節の腫れ

- こわばり(曲げにくさ)

- 関節の変形

- 微熱

指や手首などの小さな関節で症状がみられたり、同時に複数の部位で症状がみられたりする場合が多い疾患です。

関節リウマチの治療法については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

膝の水を抜くときの注意点

膝の水を抜くときの注意点は、以下の2つです。

医療機関で膝に水が溜まっている原因を確認し、膝に負担のかかる日常生活動作に注意して過ごしましょう。

膝に負担がかかる動作を避ける

膝の水を抜くときは、膝に負担がかかる動作を避けることが大切です。

膝に負担がかかると、再度炎症が起こり、繰り返し水が溜まる可能性があります。

水を抜いた後の日常生活では、以下の動作に注意して、膝の負担を軽減しましょう。

- できるだけ階段を使わない

- 歩きすぎない

- 激しい運動を行わない

膝の水を抜く処置を受けたあとは、とくに運動制限がありません。

しかし、無理に膝を動かすことで、炎症反応が強くなる場合もあるため注意しましょう。

原因を治療しないと再び水が溜まる可能性がある

膝に水が溜まる症状は、原因を治療しないと、再び起こる可能性があります。

関節液の過剰貯留を繰り返している場合は、変形性膝関節症や関節リウマチなどの疾患が隠れているケースもあります。

膝の痛みや違和感がある際は、早めに医療機関で検査をして、疾患にあった治療を受けましょう。

【まとめ】膝に水が溜まる症状が続いている場合は医療機関を受診しよう

通常時2~3ccである関節液は、膝に炎症が起こることで30cc以上に増える場合があります。

膝に水が溜まると、痛みや腫れがみられたり可動域が狭まったりして日常生活に支障が出る可能性があるため、早めの対処が重要です。

膝に水が溜まる症状が続いている場合は、症状が悪化する前に医療機関を受診し原因を調べましょう。

関節液が多く溜まる原因が、変形性膝関節症や半月板損傷などであるときは、再生医療による治療も1つの選択肢です。

再生医療とは、患者様自身の細胞を利用して、損傷した軟骨を修復・再生し、痛み症状の改善が期待できる治療法です。

以下のページでは、実際に当院で再生医療の治療を受け、改善した患者さまの症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。

>再生医療による膝関節の症例はこちら

「膝の水」でお困りの方は、当院(リペアセルクリニック)の再生医療による治療をご検討ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 右膝痛み4が0に完全消失!快適な歩行を取り戻した!両膝変形性関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 10年悩んだ両膝の痛みから解放 両変形性膝関節症 60代女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中6が1になりテニス復帰! 左膝半月板損傷 60代女性