- スポーツ医療

捻挫して歩けるけど痛い!足首の応急処置と重症度のチェック方法を解説

捻挫して歩けるけど痛い場合は、症状のチェックが必要です。

軽度の捻挫は安静や湿布で治療できますが、重度になると後遺症を引き起こす恐れがあります。

しかし、仕事や家事を休めない事情から、痛みを我慢している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

捻挫は靭帯断裂をともなうケースがあるので、症状によっては手術の可能性も。

本記事では、捻挫したときの応急処置や、治療方法の種類などをわかりやすく解説します。

手術不要の「再生医療」も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 捻挫の重症度のチェック方法

- 捻挫して歩けるけど痛い時の応急処置

- 捻挫の再発予防法や再生医療

目次

足首を捻挫して歩けるけど痛い時の重症度をチェック

足首を捻挫したときは、症状がどの程度のレベルなのか見極めが必要です。

捻挫の症状は以下の3段階に分かれており、重度の場合は靭帯断裂などの恐れがあります。

| 捻挫の重症度 | 主な症状 |

|---|---|

| 軽度(1度) |

・靭帯がわずかに伸びており、関節にも大きな影響がない状態 ・痛みが軽いため歩行は可能だが、スポーツは困難 |

| 中等度(2度) |

・靭帯の部分断裂により、強い痛みを感じる状態 ・足首が不安定になるため、歩行の際にはサポーターなどが必要 |

| 重度(3度) |

・靭帯が完全に断裂した状態 ・外側のくるぶしが大きく腫れ、内出血で青あざができる ・強い痛みと可動域の制限により、歩行や運動が困難 |

軽度の捻挫は1~2週間程度で痛みがやわらぐため、「この程度なら病院に行く必要はないだろう」と考えがちです。

しかし、靭帯が伸びたままでは足首が不安定になり、捻挫を繰り返してしまう恐れも。

靭帯の断裂は出術の可能性があるので、中等度や重度の捻挫になったときは、整形外科などの診察を早めに受けておきましょう。

捻挫して歩けるけど痛い時の応急処置

捻挫の症状が「歩けるけど痛い」や「腫れている」場合は、RICE処置を実践してみましょう。

RICE処置はRest(安静)、Icing(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字を取ったもので、以下のように患部を手当てします。

| RICE処置の種類 | 処置方法 | 目的 |

|---|---|---|

| Rest(安静) | 足首を動かさないように横になる、または椅子に腰かける。 | 靭帯や血管、神経の損傷を防止する。 |

| Icing(冷却) | 氷嚢(ひょうのう)や保冷材などで患部を冷やす。 | 足首の痛みや腫れ、内出血を抑える。 |

| Compression(圧迫) | 包帯やテーピングで足首を固定・圧迫する。 | 痛みを緩和し、腫れや内出血の進行を抑える。 |

| Elevation(挙上) | 足首を心臓よりも高い位置に保つ。 | 足首の内出血を抑える。 |

足首の冷やし過ぎは凍傷になる恐れがあるので、氷嚢などを長時間当てないように注意してください。

Elevation(挙上)の際には仰向けになり、足首をクッションに乗せるとよいでしょう。

ただし、RICE処置は捻挫の初期対応に過ぎないため、靭帯や神経などが修復されるわけではありません。

捻挫の痛みが強く、腫れ方もひどいときは、医療機関の治療をおすすめします。

捻挫を防ぐ日常生活の注意点とNG行動

捻挫は足をひねったときや、足をくじいたときに受傷する場合があります。

いつもと変わらない動作でも、状況によっては捻挫のリスクを高めるため、日常生活では以下のNG行動に注意が必要です。

- ウォーミングアップをしないままスポーツを始める

- 急にスポーツを再開する

- 飲酒した状態のスポーツや日常的な動作(階段の昇降など)

- 足のサイズに合わない靴を履く

スポーツを始める際にはストレッチを行い、十分にウォーミングアップする必要があります。

急なスポーツの再開も捻挫を引き起こしやすいので、アキレス腱伸ばしなどのストレッチや、軽いランニングで関節をほぐしておきましょう。

飲酒後は歩行は足をひねりやすいため、階段や玄関などの段差にも要注意です。

大きなサイズの靴を履いている場合も、わずかな段差でつまづいてしまう可能性があります。

足首を捻挫したときの治療方法

足首を捻挫した場合、一般的には以下の治療方法を用います。

捻挫の重症度が軽度や中等度であれば、保存療法や運動療法で回復を目指します。

重症化した捻挫は手術する可能性があるため、以下を参考に治療方法の違いを理解しておきましょう。

保存療法

保存療法とは、手術を行わずに患部を治療する方法です。

捻挫の場合はRICE処置を行い、足首を装具などで固定して機能の回復を図ります。

症状によっては鎮痛剤を服用する場合があるので、痛みが強いときは医師に伝えておきましょう。

保存療法で捻挫を治療すると、症状が軽度であれば1~2週間程度、中等度の場合は2~6週間程度で回復を見込めます。

ただし、重度の捻挫には効果を期待できないため、靭帯の完全断裂などを引き起こしている場合は、手術の検討が必要です。

運動療法

運動療法とは、関節の動きや筋力を回復させるため、ストレッチやエクササイズなどを行う治療方法です。

捻挫の受傷直後は保存療法を行い、痛みが引いたら運動療法に切り替えます。

具体的には、関節の可動域を広げるストレッチや、チューブを使った筋力トレーニングなどを取り入れ、足首の機能回復を目指します。

治療期間は軽度の捻挫で数週間程度、中等度は2~3カ月、重度の場合は3~6カ月程度かかるので、根気強く続けていきましょう。

手術療法

捻挫における手術療法とは、切れた靭帯を縫合する治療方法です。

保存療法や運動療法で改善がみられなかった場合は、手術療法を検討する必要があります。

ただし、術後は2~3週間程度の入院期間があるため、多忙な方には難しい選択肢です。

捻挫を何度も繰り返している場合は、可動域制限などの問題を解消できない可能性も。

手術するかどうかは慎重な判断が求められるため、医師と話し合って決めるとよいでしょう。

捻挫が長引く場合の対応と再発予防法と再生医療という選択肢

捻挫は靭帯の緩みや軟骨損傷を引き起こしやすいため、一度受傷すると、クセになる可能性があります。

また、捻挫が長引いてしまうと、仕事や私生活に支障をきたし、アスリートの場合は選手生命に関わる恐れも。

足首の捻挫を繰り返さないためには、以下の再発予防法を実践し、再生医療も検討してみてください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

捻挫の再発予防法

捻挫が長引いたときや、何度も捻挫を繰り返している場合は、以下の再発予防法を実践してみましょう。

- 足首周辺の筋肉を鍛える

- 歩行や運動の前には軽いストレッチを行う

- 足首が安定しないときはサポーターなどを活用する

- 足の形やサイズにフィットした靴を履く

- 正しい姿勢で歩く

- 疲れたときは運動を控える

足指などの筋力が低下していると、歩行の際につまずきやすいため、運動療法の際には筋力アップを意識する必要があります。

ただし、急激な運動は腱や筋肉を痛める可能性があるので、関節をほぐす軽いストレッチが必要です。

靴は足にフィットしたものを選び、靴底が高いハイヒールなどは避けておきましょう。

歩くときは足裏全体で着地し、つま先で蹴るように足を離すと、足首の動きが安定します。

また、疲れが溜まっていると、歩行の際につま先が上がらず、わずかな段差でもつまづく恐れも。

疲労を感じたら運動を控え、体力の回復に努めましょう。

再生医療という選択肢

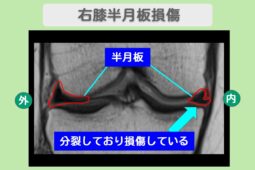

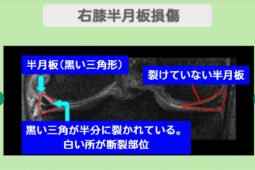

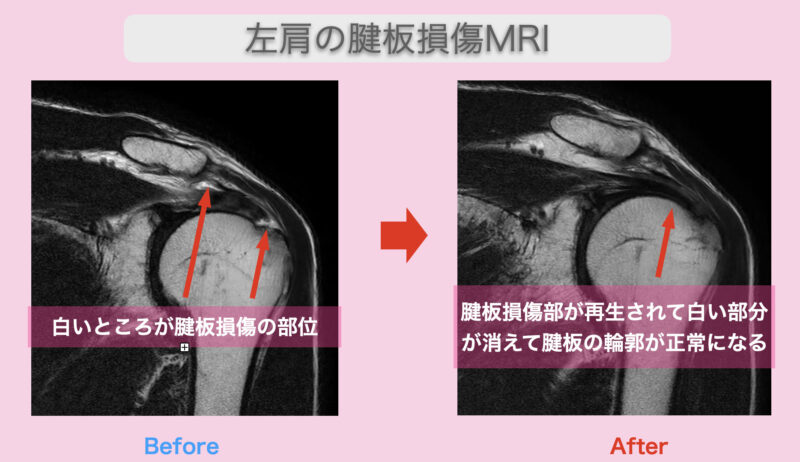

再生医療とは、幹細胞の働きにより、損傷した靭帯などを修復する治療方法です。

治療の際には脂肪から幹細胞を抽出し、患部に直接注射するため、手術を必要としません。

また、自分の幹細胞を活用すると、アレルギー反応や免疫反応が起きにくいため、後遺症などのリスクを低減できます。

再生医療は膝の痛みや腰痛、変形性股関節症などにも活用できますが、最新の医療技術なので、聞いたことがない方もいらっしゃるでしょう。

より詳しく再生医療を知りたい方は、ぜひリペアセルクリニックにご相談ください。

リペアセルクリニックには以下の特徴があるため、捻挫の根本的な治療を目指せます。

- 再生医療の専門医が在籍

- 自己脂肪由来の幹細胞を活用し、安全性の高い治療が可能

- 独自の培養技術により、1回で2億個の幹細胞投与が可能

- 国内トップクラスの細胞培養加工施設と提携

- 予約制のカウンセリングで待ち時間なし

損傷した靭帯や軟骨などを修復すると、プロスポーツへの復帰も可能です。

手術や入院を避けたい方は、再生医療も選択肢に入れておきましょう。

【まとめ】捻挫したままの歩行は要注意!早期に医療機関の診察を受けることが重要

捻挫の痛みを我慢して歩行や運動を続けると、足首の関節に障害が残る恐れがあります。

忙しい方は治療をためらいがちですが、捻挫は初期対応が重要です。

痛みが強く、腫れも大きいときは、早めに整形外科などで治療を受けておきましょう。

すでに捻挫が重症化しており、靭帯断裂などを引き起こしている場合は、再生医療も選択肢の一つです。

手術以外の治療方法で足首の機能を取り戻したい方は、ぜひリペアセルクリニックにご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設