- 半月板損傷

- ひざ関節

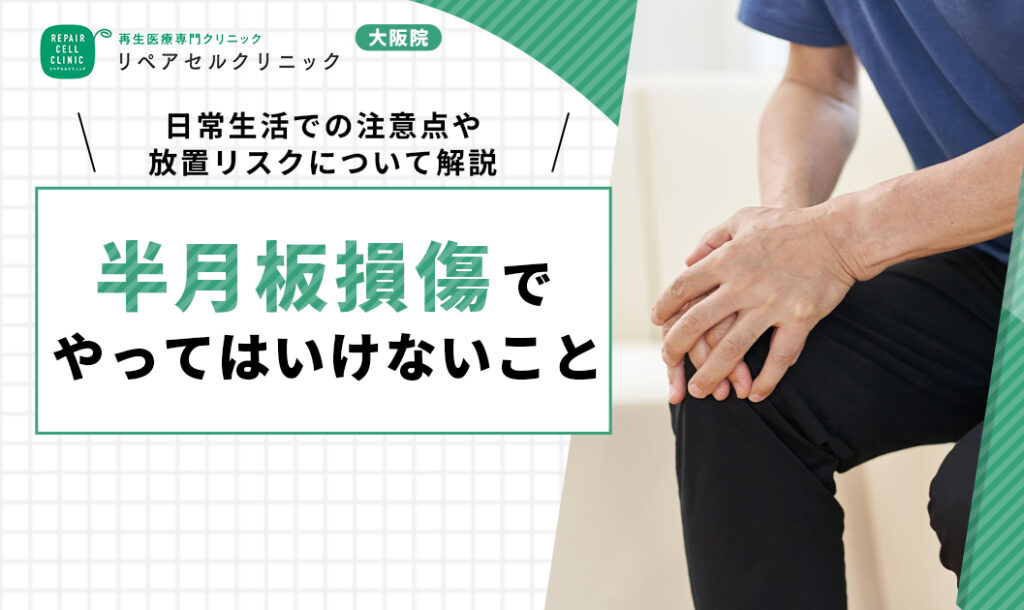

半月板損傷でやってはいけないこと|日常生活での注意点や放置リスクについて解説

「半月板損傷」は、膝関節のクッションの役割を果たす半月板が損傷することで、痛みやひっかかり感を引き起こす疾患です。

日常生活の中でも痛みを感じることもあるため、早く治したいと考える方も多いでしょう。

本記事では、早期回復を目指すために半月板損傷でやってはいけないことや、日常生活での注意点を解説します。

- 半月板損傷でやってはいけないこと

- 半月板損傷になったら日常生活で注意すべきこと

- 主な治療法(保存療法・手術療法・再生医療)

従来の治療法に加えて、近年注目されている再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さま自身の細胞を活用して、損傷を受けた半月板の再生・修復を目指す治療法です。

症例や治療法について詳しくは、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEで紹介しているので、併せてご覧ください。

目次

半月板損傷でやってはいけないこと

半月板損傷を悪化させないためには、日常生活で避けるべき動作があります。

正常な回復を妨げる可能性がある動作は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説していきます。

痛みを我慢して歩行や運動の継続

半月板損傷による痛みを我慢して歩いたり運動を続けたりするのは、症状を悪化させる可能性があるため避けるべきです。

無理に動くと、損傷した半月板に繰り返し負担がかかり、炎症の悪化や断裂がさらに広がる可能性があります。

とくに、ランニングやジャンプ、急な方向転換が伴うスポーツは膝に大きな衝撃を与えるため、できるだけ控えましょう。

痛いときは無理をせず、安静にすることが早期回復への第一歩です。

膝を深く曲げる動作

膝を深く曲げる動作は、損傷した半月板への圧力を高めるため避けるべきです。

膝を90度以上に曲げると関節内部の圧力が高まり、半月板が骨に強く圧迫されてしまいます。

膝の曲げ伸ばしで引っかかりを感じたり、激痛で膝が動かなくなったりする「ロッキング」という症状を引き起こす原因にもなります。

| 避けるべき動作 | 理由 |

|---|---|

| 正座・あぐら | 膝関節が深く曲がり、半月板を圧迫するため |

| しゃがみ込み | 体重が膝にかかった状態で深く曲げるため負担が大きい |

| 和式トイレの使用 | 膝を深く曲げないと使用できないため |

日本の生活習慣には、膝を深く曲げる動きが多くあります。

食事は高めの椅子を使う、就寝時はベッドにするなど、できるだけ洋式の生活スタイルに切り替えて膝への負担を減らしましょう。

自己流のストレッチやマッサージ

膝の痛みを和らげようと、自己流でストレッチやマッサージをするのは危険です。

専門的な知識がないまま行うケアは、かえって症状を悪化させる可能性があります。

痛みを我慢して無理に膝を曲げ伸ばししたり、強くねじったりすると、損傷した半月板にさらにダメージを与えてしまいます。

ストレッチなどのリハビリテーションは、個々の損傷の状態に合わせて専門家の指導のもと行いましょう。

肥満・急激な体重増加

体重の管理は、半月板損傷の回復と悪化予防に不可欠です。

体重が増えると、その分だけ膝関節にかかる物理的な負荷が大きくなり、損傷した半月板への圧迫が増します。

体重が1kg増えるだけで、歩行時の膝への負担は約3kgも増えるといわれます。

膝の痛みで運動量が減り、その結果体重が増える悪循環に陥らないよう、食事内容を見直して体重をコントロールしましょう。

不適切なサポーターの装着

膝サポーターは、正しく選んで使用しないと逆効果になる場合があります。

サポーター装着時の注意点

- 大きすぎるサイズ:固定力が得られず、膝が不安定になる

- 小さすぎるサイズ:血行を妨げ、むくみや痛みの原因になる

自分の膝に合わないサポーターの装着は、症状を悪化させる可能性があるため注意しましょう。

また、サポーター装着中も、医師の指導のもとで適切な運動療法を継続することが、筋力維持と回復促進に重要です。

半月板損傷になったら日常生活で注意すべきこと

半月板損傷の回復期には、絶対にやってはいけないこと以外にも、日常生活で注意したい動作があります。

無意識に行なっている行動が、膝への負担を増やしているかもしれません。

階段の昇り降り

階段の昇り降りは、膝に大きな負担をかけるため注意が必要です。

平地を歩くときよりも負担が大きくなり、階段の昇り降りによって膝に体重の4〜7倍の負荷がかかるといわれています。

特に階段を下りる動作は、着地の衝撃が直接膝に伝わりやすく、痛みや炎症を悪化させる可能性があります。

半月板損傷の治療中は、可能な限りエレベーターやエスカレーターを利用しましょう。

やむを得ず階段を使う場合は、手すりにつかまって体重を分散させたり、一段ずつゆっくり昇り降りしたりすると、膝への負担を軽減できます。

長時間の立ち仕事

長時間の立ち仕事は、膝関節に持続的な圧力をかけるため、症状を悪化させる原因になります。

ただ立っているだけでも、膝には体重による負荷がかかり続けています。

負荷が蓄積すると、膝関節の炎症が起きやすくなり、痛みや腫れが強まる場合があるため、適度な休憩が必要です。

30分に一度は座って休憩する、クッション性の高い靴やインソールを使用する、などの工夫を取り入れましょう。

以下の記事では、半月板損傷手術後に立ち仕事に復帰できるかについて詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

過度の飲酒

半月板損傷の治療中、過度の飲酒は正常な回復過程を妨げる可能性があるため、注意しましょう。

アルコールは、血管拡張作用により炎症の悪化や体重増加につながり、間接的に膝の健康を損なうリスクを高めます。

| アルコールが膝に及ぼすリスク | 具体的な影響 |

|---|---|

| 炎症の悪化 | アルコールの代謝物が関節の腫れや痛みを助長する可能性がある |

| 脱水による関節への影響 | 利尿作用で体内の水分が不足し、関節の潤滑性が低下する恐れがある |

| 体重増加の誘因 | カロリーが高いお酒は体重増加を招き、膝への物理的負荷を増やす |

アルコール摂取は、膝への負担を考えると多くのリスクを伴います。

飲酒は適量に留め、膝の回復を最優先に考えた生活を送ることが重要です。

半月板損傷の痛みを放置するリスク

半月板損傷による膝の痛みを「そのうち治るだろう」と軽く考えて放置してはいけません。

半月板は血流が乏しい組織のため、一度損傷すると自然に治るケースは少ないです。

痛みを我慢していると症状が悪化し、より深刻な膝のトラブルにつながる可能性があります。

| 放置するリスク | 詳細 |

|---|---|

| 変形性膝関節症への進行 | クッション機能が失われ、関節軟骨がすり減り、骨が変形して激しい痛みを引き起こす |

| 痛みの慢性化 | 初期は軽かった痛みが長時間続くようになり、日常生活に支障をきたす |

| 関節水腫の頻発 | 関節内の炎症が続き、膝に水が溜まる状態を繰り返す |

| ロッキングの発生 | 損傷した半月板が関節に挟まり、膝が動かなくなる症状が起きやすくなる |

放置して重症化すると、人工関節置換術などの大掛かりな治療しか選択できなくなる場合もあります。

また、将来的に変形性膝関節症に進行する可能性もあるため、重症化する前に適切な治療を受けることが重要です。

膝の痛みや違和感に気づいたら、自己判断で様子を見るのではなく、早めに医療機関を受診しましょう。

以下の記事では、変形性膝関節症のステージ分類と進行度について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

半月板損傷の早期回復を目指すには|主な治療法

半月板損傷の治療法は、損傷の程度や場所、年齢、活動量などによって変わります。

それぞれ詳しく解説します。

保存療法

保存療法は、手術をせずに痛みや炎症を抑え、膝の機能回復を目指す治療法です。

以下のような治療内容を組み合わせて行います。

- 安静

- 装具療法

- リハビリテーション

- 薬物療法

- 関節内注射

炎症が落ち着くまでは患部の安静や固定を行い、徐々にリハビリテーションによる膝周辺の筋力・柔軟性向上を目指します。

痛みが強い場合は、消炎鎮痛剤や湿布などで痛みや炎症を抑えます。

また、ヒアルロン酸の関節内注射を行う場合があります。

保存療法は半月板そのものを温存できるものの、半月板損傷を根本的に治す治療ではないため、注意が必要です。

手術療法

保存療法で改善が見られない場合や、断裂が大きくロッキング症状を繰り返す場合には、手術療法が検討されます。

主に関節鏡と呼ばれるカメラを用いて、半月板を縫合したり、切除したりする手術を行います。

| 手術法 | 概要 |

|---|---|

| 半月板縫合術 | ・損傷した部分を特殊な糸で縫い合わせる ・半月板の機能を温存できる ・回復に時間がかかり、リハビリ期間が長い |

| 半月板切除術 | ・損傷して機能しなくなった部分を取り除く ・術後の回復が比較的早い ・将来的に変形性膝関節症のリスクが高まる |

基本的には半月板を温存できる縫合術が望ましいですが、どちらの手術を選択するかは、損傷している箇所や形状などを考慮して慎重に判断されます。

以下の記事では、半月板損傷の手術をするデメリットについて詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

再生医療

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、炎症抑制や損傷した半月板の再生・修復を促す医療技術です。

患者さま自身の脂肪から採取した細胞を使うため、アレルギーや拒絶反応などの副作用リスクが低い点が特徴です。

手術や入院を必要としない治療法のため、手術を避けたい方や手術を受けられない方に注目されています。

以下の動画では、当院リペアセルクリニックの再生医療を受けた半月板損傷の患者さまの症例を紹介しています。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

半月板損傷でやってはいけないことを守って早期回復を目指そう

痛みを我慢して運動を続けたり、膝を深く曲げたりする動作は、症状を悪化させるため避けるべきです。

【まとめ|半月板損傷でやってはいけないこと】

- 痛みを我慢して歩行や運動の継続

- 膝を深く曲げる動作

- 自己流のストレッチやマッサージ

- 肥満・急激な体重増加

- 不適切なサポーターの装着

上記のやってはいけないことをしっかりと守り、ご自身に合った治療法を選択して、一日も早い回復を目指しましょう。

治療法には保存療法や手術療法がありますが、手術をせずに半月板損傷の改善を目指せる「再生医療」も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、炎症抑制や損傷した半月板の再生・修復を促す医療技術です。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設