- 肩

- 再生治療

肩関節唇損傷の治し方|効果的な治療法やリハビリ方法について解説【医師監修】

肩関節唇損傷は、肩関節が脱臼しないように安定させる役割を持つ関節唇が損傷する疾患です。

損傷した関節唇が自然治癒することはなく、適切な治療を受けなければいけません。

本記事では、肩関節唇損傷の治療法やリハビリテーションの方法について詳しく解説します。

- 肩関節唇損傷とは

- 肩関節唇損傷の治し方

- 肩関節唇損傷を手術せずに治す再生医療

肩関節唇損傷を早く治したい方は、肩関節唇損傷を手術せずに治療できる再生医療も選択肢の一つです。

当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、手術せずに肩関節唇損傷の根本的な治療を目指せる再生医療に関する情報を配信しています。

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、公式LINEもチェックしてみてください。

目次

肩関節唇損傷とは

肩関節唇損傷とは、肩の安定に不可欠である関節唇が剥がれてしまう疾患です。

関節唇は、関節のくぼみである関節窩の周りに付いている軟骨で、関節を安定させる重要な役割を果たしています。

特に肩関節の関節唇の上部は、デリケートで損傷しやすい部位です。

以下では、肩関節唇損傷の主な症状や原因について解説します。

損傷した関節唇は、自然治癒することがないため、医師の治療・リハビリテーションの指示を受けましょう。

肩関節唇損傷の主な症状

肩関節唇損傷の主な症状は、以下のとおりです。

- 肩の痛み

- 肩が抜けるような不安定感

- 可動域の制限

- コリッと音(クリック音)がする

上記以外にも、関節の安定感が低下している状態ですので、脱臼を繰り返す「反復性肩関節脱臼」と呼ばれる状態に陥ってしまう可能性があります。

肩関節唇損傷の主な原因

肩関節唇損傷の主な原因として、以下の3つが挙げられます。

- 肩関節の脱臼

- 肩の使いすぎ

- 転倒や事故による外的要因

肩関節唇損傷は野球やテニスなど、肩を酷使するスポーツ選手や、肩に大きな負荷がかかる仕事をしている人によく見られる疾患です。

また、肩を強く打つなどの強い衝撃によっても関節唇が損傷するケースがあります。

特に、肩の脱臼が原因で肩関節唇を損傷した場合は、周囲の骨組織も傷つけてしまう場合があるため、反復性肩関節脱臼になりやすくなります。

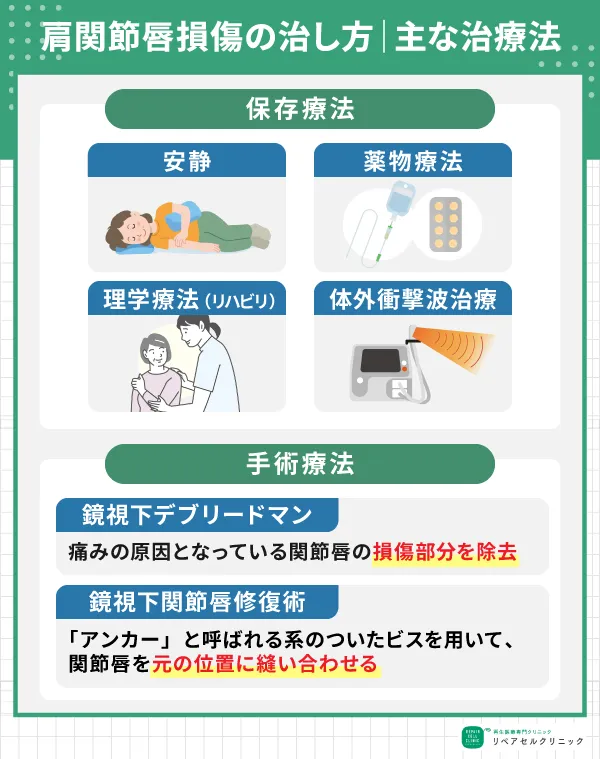

肩関節唇損傷の治し方|主な治療法

肩関節唇損傷の治療は、大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。

まずは手術をしない保存療法で症状の改善を目指し、効果が不十分な場合や損傷が重い場合に手術が検討されるのが一般的です。

治療の目的は痛みの緩和だけでなく、肩関節の安定性を取り戻し、将来的な再発や不安定感を防ぐことにあります。

専門医による正確な診断のもと、ライフスタイルや目標に合わせた治療計画を立てることが重要です。

それぞれの治療法を詳しく見ていきましょう。

保存療法

保存療法は、手術をせずに行う治療の総称です。

特に損傷が軽度な場合に選択され、痛みを和らげ、肩関節の機能回復を目指します。

保存療法の種類は、主に以下の4つです。

関節唇そのものが自然に元通りになるわけではありませんが、周囲の筋力を強化し、柔軟性を改善することで、損傷した部分への負担を軽減します。

症状をコントロールしながら、日常生活やスポーツへの復帰を段階的に目指していきます。

安静

発症直後や痛みが強い急性期には、症状の悪化を防ぐため、まず肩を安静に保つことが基本です。

投球のような肩を大きく使う動作や、痛みを誘発する活動を一時的に中止します。

ただし、まったく動かさないと逆に関節が硬くなるため、痛みのない範囲での軽いストレッチは必要です。

炎症が落ち着き、痛みが和らいできたら、その後のリハビリテーションに移行できます。

必要に応じて、三角巾などで肩を保護する場合もあります。

薬物療法

薬物療法は、薬によって痛みをコントロールし、炎症を抑える目的で行います。

主な薬物療法には、以下のものがあります。

- 消炎鎮痛薬:飲み薬や湿布で日常的な痛みをコントロールする

- 関節内注射:ヒアルロン酸による潤滑の補助や、特に痛みが強い場合にステロイド注射を用いる

ただし、ステロイド注射の多用は組織に悪影響を及ぼす可能性もあるため、医師の判断のもとで慎重に使用されます。

理学療法(リハビリテーション)

理学療法(リハビリテーション)は、保存療法の中心となる治療です。

肩甲骨の正しい動きや肩関節の動的な安定性を取り戻し、再発を防ぐことを目的とします。

理学療法の主な内容は、以下のとおりです。

- ストレッチ:硬くなった肩周りの組織の柔軟性を改善する

- 可動域訓練:痛みで狭くなった肩の動きを正常範囲に戻す

- 筋力強化:肩甲骨周りや腱板の筋肉を鍛え、関節の安定性を高める

- 動作指導:肩に負担のかからない正しい体の使い方を再学習する

専門家の指導のもと、上記のリハビリテーションを個々の状態に合わせて組み合わせて行い、肩の機能を改善していきます。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療は、体外から患部に「衝撃波」という圧力波を照射する物理療法の1つです。

期待される主な効果は、以下の2つです。

- 除痛効果:痛みを伝える神経の働きを鈍らせる

- 組織修復効果:血流を改善し、組織の自己修復を促す

主にリハビリテーションなどと並行して行われ、週に1回程度の体外衝撃波治療を数回繰り返します。

手術療法

保存療法で症状が改善しない場合や、関節唇が大きく剥がれてしまい肩の不安定感が強い場合には、手術療法が検討されます。

手術の目的は、痛みの原因となる損傷部分を処置し、関節の構造的な安定性を取り戻すことです。

手術は主に以下の2つの方法があります。

また、術後の回復期間の目安は以下のとおりです。

- 日常生活への復帰:約1ヶ月

- スポーツへの復帰:約3〜6ヶ月

回復期間はあくまで目安であり、損傷の状態や手術内容によって異なります。

鏡視下デブリードマン

鏡視下デブリードマンは、関節内の損傷した組織を除去・清掃する手術で「クリーニング手術」とも呼ばれます。

関節唇の損傷部分がささくれたり、部分的に断裂したりしている場合に選択されることが多い手術です。

この手術のポイントは、以下のとおりです。

- 目的:痛みの原因となるささくれなどを除去し、関節内の引っかかりをなくす

- 対象:関節唇の剥離がなく、肩の安定性が保たれている場合

関節内の機械的な刺激を取り除くことで痛みの軽減を目指すのが、鏡視下デブリードマンの主な役割です。

鏡視下関節唇修復術

鏡視下関節唇修復術は、関節唇が骨から完全に剥がれてしまっている場合に行われる手術です。

スーチャーアンカーと呼ばれる、糸付きの小さなネジで剥がれた関節唇を元の位置に縫い付けて固定します。

この手術のポイントは、以下のとおりです。

- 目的:剥がれた関節唇を修復し、肩関節の構造的な安定性を取り戻す

- 対象:反復性脱臼を繰り返すなど、不安定性が強い場合

失われた関節の受け皿としての機能を再建するため、術後の安静期間と段階的なリハビリテーションが重要です。

肩関節唇損傷のリハビリテーション方法

肩関節唇損傷は、治療後のリハビリテーションが大切です。

主なリハビリテーションの方法を術後1ヶ月目から順番に解説します。

治療が終わった後のリハビリテーションがその後の生活にも大きく影響します。

怪我の状態や時間経過に合わせて無理なくリハビリテーションを行いましょう。

術後1ヶ月目|炎症管理

治療後初期は痛みがあるため、安静にし、鎮痛剤などで改善を図ります。

また、夜間に肩を動かさないように装具を着用します。

しかし、肩背面の組織が硬くなりやすいため、リハビリテーションは手術翌日から無理のない範囲で開始することが一般的です。

重い負荷をかけてトレーニングをしてしまうと悪化する可能性があるので、運動量や負荷には注意しなければなりません。

術後2ヶ月目|関節可動域・筋力向上

術後2ヶ月目は、肩関節の可動域向上、筋力強化のためのリハビリテーションを行います。

可動域を広げて肩関節の負担を軽減する狙いがあります。

肩の筋力を上げるトレーニングでは、軽い負荷から徐々に負荷を上げていくことが大切です。

スポーツ復帰を目指す場合は、全身の心肺機能を戻すために有酸素運動も行います。

術後3ヶ月目以降|日常生活の動作訓練

術後3ヶ月目以降は、トレーニングの負荷を上げながらスポーツに特化したリハビリテーションが行われます。

スポーツの中では瞬発的な動作が多いため、素早い動作に対応できるようトレーニングします。

受傷のきっかけとなった動作をチェックし、再発を防止することが重要です。

肩関節唇損傷の再発予防に効果的なセルフケア

肩関節唇損傷の治療は、病院でのリハビリテーションだけで完結するものではありません。

治療によって改善した肩の状態を維持し、再発を予防するためには、ご自宅での継続的なセルフケアが重要です。

本章では、以下の2つのセルフケアをご紹介します。

手術を受けたかどうかに関わらず、長期的な視点で肩の機能を見直し、日常生活やスポーツ活動での負担を管理していく必要があります。

セルフケアを日常生活に組み込み、損傷のリスクを低減させましょう。

肩周辺の筋力トレーニング

再発予防のための筋力トレーニングは、肩関節を支えるインナーマッスル(腱板)と、その土台となる肩甲骨を安定させる筋肉が中心です。

これらの筋肉が協調して働くことで、関節唇への機械的なストレスが減り、肩関節が正常な位置で安定します。

トレーニングの基本は「軽い負荷・正しいフォーム・高回数」です。

重い負荷はかえって肩を痛める原因になるため避けましょう。

ご自宅でできる代表的なトレーニングは、以下のとおりです。

肩周辺の筋力トレーニング

- チューブでの腕の内外ひねり運動

- うつ伏せでの腕の上げ下げ運動

- 肩甲骨を引き寄せるチューブ運動

上記の運動を痛みを感じない範囲で、各種20回程度を目安に継続しましょう。

肩周辺のストレッチ

肩関節唇損傷の再発予防には、特に肩の後方部分の柔軟性を保つことが重要です。

投球動作などを繰り返すことで硬くなりやすい肩の後ろ側の筋肉をストレッチでほぐし、滑らかな動きを取り戻します。

これにより、腕を挙げる際の関節内部での衝突を防ぎ、関節唇への不要なストレスを軽減できます。

ストレッチは、お風呂上がりなど体が温まっている時に行うとより効果的です。

推奨される主なストレッチは、以下のとおりです。

肩周辺のストレッチ

- 腕を胸の前で交差させるストレッチ

- 壁を指で登るような腕上げ運動

- 腕の力を抜いた振り子運動

反動をつけず、痛気持ちいいと感じる範囲で各種30秒ほどゆっくりと伸ばしましょう。

肩関節唇損傷の治し方に関するよくある質問

ここでは、肩関節唇損傷の治し方についてよくある質問に回答していきます。

それぞれの質問について、詳しく見ていきましょう。

肩関節唇損傷はどれくらいで治る?

肩関節唇損傷の回復期間は、日常生活への復帰は約1カ月が目安です。

運動やスポーツ復帰は3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。

ただし、治療法や損傷の程度で大きく異なります。

- 保存療法の場合:数ヶ月かけてリハビリテーションを行い、機能改善を目指す

- 手術療法の場合:術後2〜3週間の固定期間を経て、段階的なリハビリテーションを開始

どちらの治療法を選択しても、焦らずにリハビリテーションに取り組むことが大切です。

上記の期間はあくまで目安であり、最終的な復帰時期は肩の状態に応じて専門医が判断します。

肩関節唇損傷のテスト方法は?

肩関節唇損傷の診断は、医師による問診・複数の徒手検査・MRIなどの画像検査を組み合わせて総合的に判断します。

診断に至るまでの主な流れ

- 問診での症状や受傷経緯の確認

- 医師が肩を動かす複数の徒手検査

- MRI検査による関節内部の画像診断

- 確定診断のための関節鏡視下検査

まずは問診で痛みの状況などを詳しく伝え、徒手検査で損傷が疑われる部位にストレスをかけて症状を再現します。

次にMRIで関節唇の状態を確認しますが、最終的な診断は手術の際に用いる関節鏡で行われることもあります。

肩関節唇損傷は手術しないで治せる?

肩関節唇損傷は、保存療法によって手術せずに症状を改善させることも可能です。

リハビリテーションによって肩の機能を回復させ、痛みのない状態を目指すのが主な目的となります。

そのため、傷ついた関節唇が自然に元通りになるわけではない点に注意しましょう。

以下のような場合は、手術が検討されます。

肩関節唇損傷で手術が検討されるケース

- 保存療法で改善しない長引く痛み

- 脱臼を繰り返すなどの不安定感

- 画像検査で明らかな関節唇の剥離

適切なリハビリテーションで筋力を強化し、正しい動作を習得すれば、手術が必要ない場合もあります。

肩関節唇損傷の治療・再発予防には再生医療をご検討ください

肩関節唇損傷は、自然治癒することはないため、適切な治療を受ける必要があります。

損傷の状態に応じて、保存療法や手術などの治療法があります。

肩関節唇損傷の症状でお悩みの方は、手術や入院が不要な治療法として注目されている再生医療による治療も選択肢の一つです。

当院リペアセルクリニックの再生医療は、患者さま自身の細胞のみを用いて治療を行うため、アレルギーや拒絶反応のリスクが少ない点が特徴です。

手術せずに肩関節唇損傷の根本的な治療を目指せるため「手術を避けたい」という方は、再生医療による治療を検討してみましょう。

>再生医療による肩関節の症例はこちら

「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。

監修者

坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

医療法人美喜有会 理事長

「できなくなったことを、再びできるように。」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの

お手伝いができれば幸甚の至りでございます。

略歴

1997年3月関西医科大学 医学部卒

1997年4月医師免許取得

1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務

1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務

1999年2月国立大阪南病院 勤務

2000年3月野上病院 勤務

2003年3月大野記念病院 勤務

2005年5月さかもとクリニック 開設

2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任

2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設

2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設

2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設