- ひざ関節の症例

- 股関節の症例

- 幹細胞治療の症例

- PRP治療の症例

両変形性膝関節症・左股関節症 幹細胞治療 70代女性

目次

複数の関節の痛みが、完全に消失!

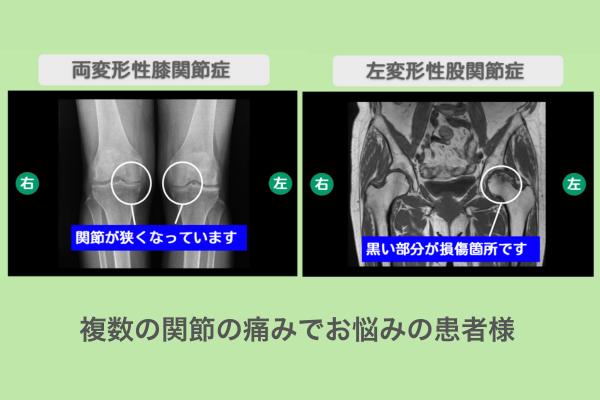

5年前から両膝の痛み、2年前からは左股関節の痛みにも悩まされていた、70代女性患者様の症例をご紹介します。

近隣の整形外科医院では、両膝は中期の変形性関節症、左股関節は臼蓋形成不全による、初期の変形性関節症と診断されていました。

治療前の状態

- 5年前から両膝に疼痛が持続

- 2年前から左股関節の疼痛も出現

- 両膝は中期の変形性膝関節症

- 左股関節は臼蓋形成不全による初期の変形性股関節症

- 毎月両膝にヒアルロン酸注射を受けるも、一時的効果のみ

- 左股関節は半年ごとのレントゲン検査で、軟骨のすり減りが進行

この患者様は、毎月両膝へのヒアルロン酸注射を受けていましたが、これは対処療法に過ぎず、将来的には人工関節置換術が必要になると説明を受けていました。また、左股関節も、定期的な検査で軟骨の減少が確認されており、今後の進行に不安を感じていました。「3つの関節を根本的に治療できる方法はないか」との思いから、当院を受診されました。

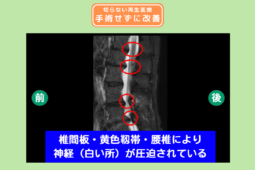

変形性関節症の医学的解説

変形性関節症は、関節軟骨の摩耗や変性により、痛みや可動域制限を引き起こす疾患です。従来の保険診療では、消炎鎮痛剤、ヒアルロン酸注射、リハビリテーションなどが行われますが、これらは対症療法に留まり、進行した関節症では、最終的に人工関節置換術が選択肢となります。

特に、複数の関節に症状がある場合、すべての関節に対して人工関節置換術を行うことは、患者様の身体的負担や、生活の質に大きく影響します。根本的な治療法として、軟骨の再生を促す幹細胞治療が注目されています。

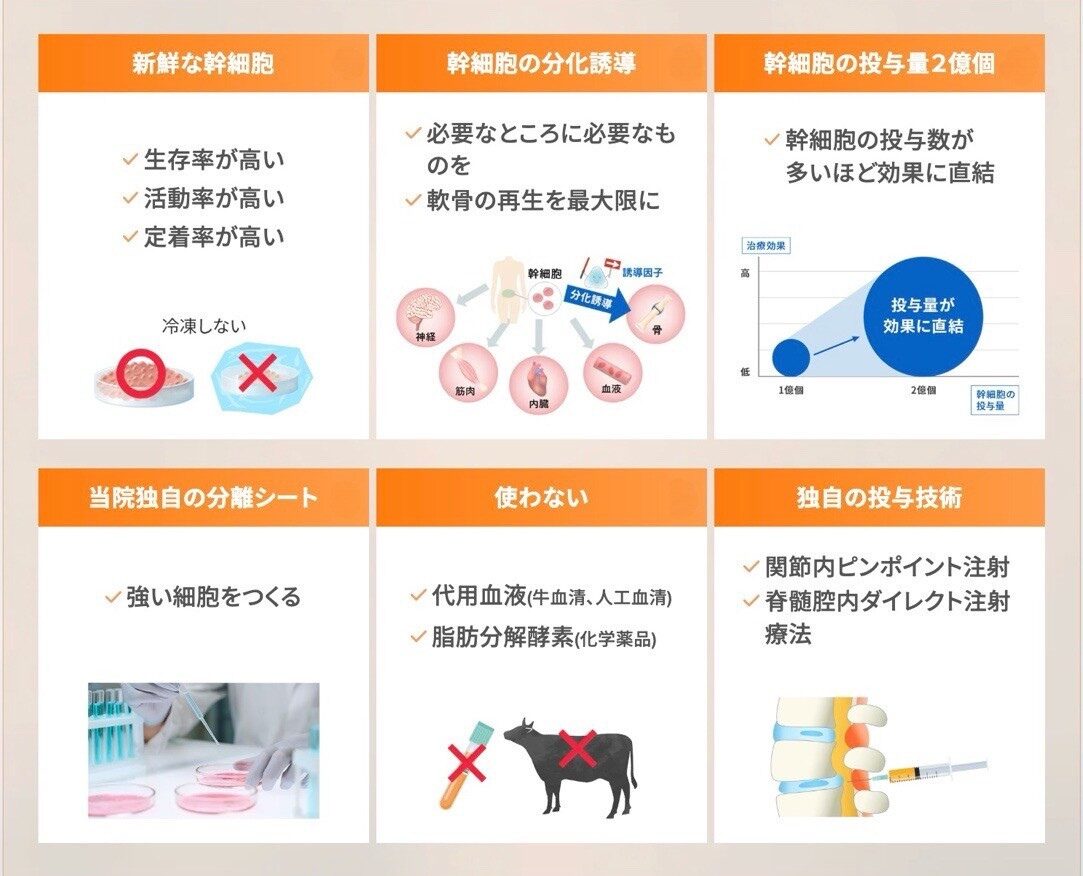

リペアセルクリニックの特長

詳細については、こちらで当院独自の再生医療の特長を紹介しています。

幹細胞とは、神経や筋肉、骨など様々な組織に変化できる、特別な細胞のことです。当院では、幹細胞を培養する際に、骨になるよう導く誘導因子を加えることで、骨に分化した幹細胞を作り出します。この、骨に分化誘導された幹細胞を、傷んだ関節に投与することで、軟骨の土台となる軟骨下骨を、効率よく再生させることができるのです。

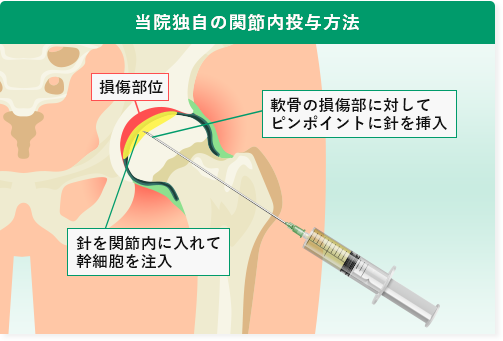

さらに、当院独自の「ピンポイント注射」により、確実に関節内へ幹細胞を届けることができます。エコーや特殊なレントゲン装置、針先が細くしなる特殊な注射針を使用して、生き生きとした大量の細胞を股関節内の軟骨損傷部位へ的確に届けています。

リペアセルクリニックは「股関節の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

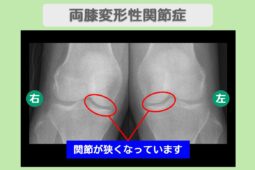

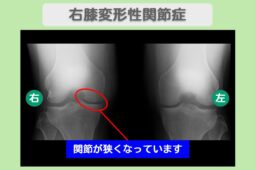

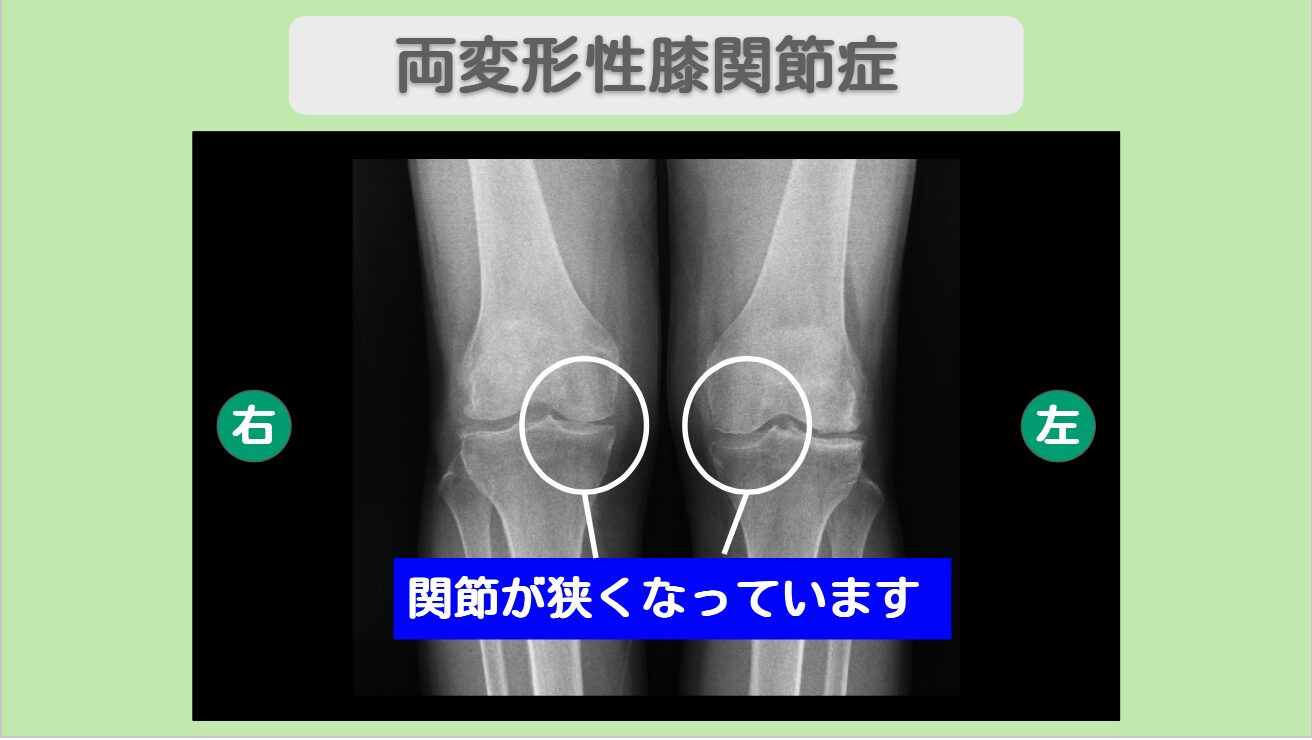

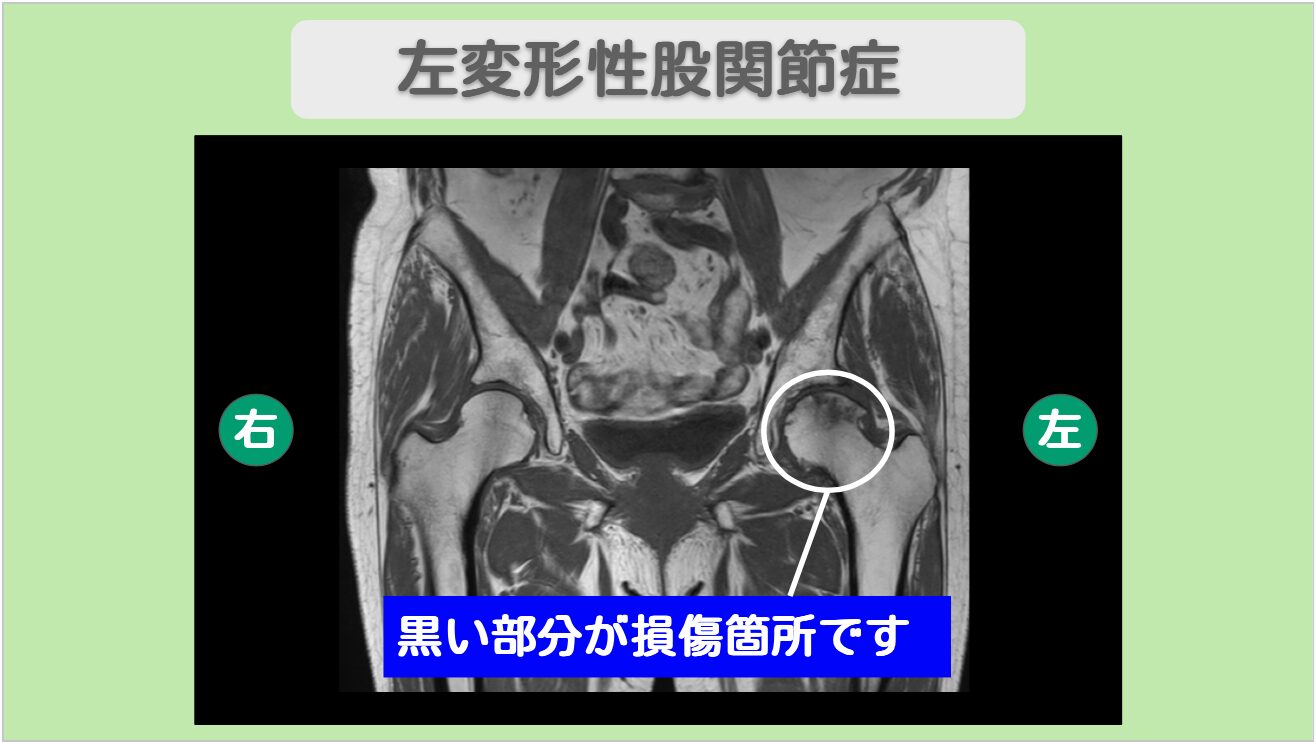

レントゲン所見

レントゲンで、両膝の中期変形性関節症と左股関節の初期変形性関節症を確認しました。

<治療内容と経過>両膝に各2500万個細胞、左股関節に5000万個細胞投与+PRP

両膝に2500万個ずつ、左股関節に5000万個の幹細胞を1回投与しました。

治療後の変化

治療から1年後の診察では、以前10段階中2と評価されていた両膝と左股関節の疼痛が消失していることを確認しました。日常生活動作の改善が見られ、将来の人工関節置換術も回避できる見込みとなりました。

まとめ

複数の関節に変形性関節症を抱える患者様にとって、すべての関節を一度に治療できる幹細胞治療は大きなメリットがあります。特に初期・中期の段階での治療は、疾患の進行を抑制し、将来的な人工関節置換術を回避できる可能性が高くなります。

複数の関節の痛みでお悩みの方、将来の人工関節を避けたい方は、早めのご相談をお勧めします。早期の段階での治療ほど効果が期待できます。

リペアセルクリニックでは、再生医療分野で豊富な経験を持つ専門医たちが、14,000例以上の実績に基づく確かな技術と、独自の培養方法で、患者様一人ひとりに、最適な治療プランをご提案いたします。

国内で唯一の、最新の『分化誘導技術』を用い、当院は『新時代の再生医療』による治療を提供します。

<治療費>

- 関節1部位 幹細胞数 ( 2500万個~1億個)

投与回数( 1回 )132万円( 税込 )/2500万個 - PRP治療 16.5万円(税込)

<起こりうる副作用>

- 脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。

- 症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。

※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。

変形性膝関節症・変形性股関節症の再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓

膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

股関節の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

再生医療医師監修:坂本貞範